デビッド・ボウイも引き寄せた 国内外セレブ集う夜の社交場・キッド邸の空間美学 連載・ボウイの秘密#4

東洋文化に導かれて米国から中国へ留学。そこで目の当たりにした特権階級の没落。そして、母国での弾圧…。数奇な運命に翻弄されながら、ディヴィッド・キッドは京都にたどり着いた。謎に満ちたキッドの実像が少しずつ見えてきた。(THE KYOTOライター/文化部編集委員・樺山聡)

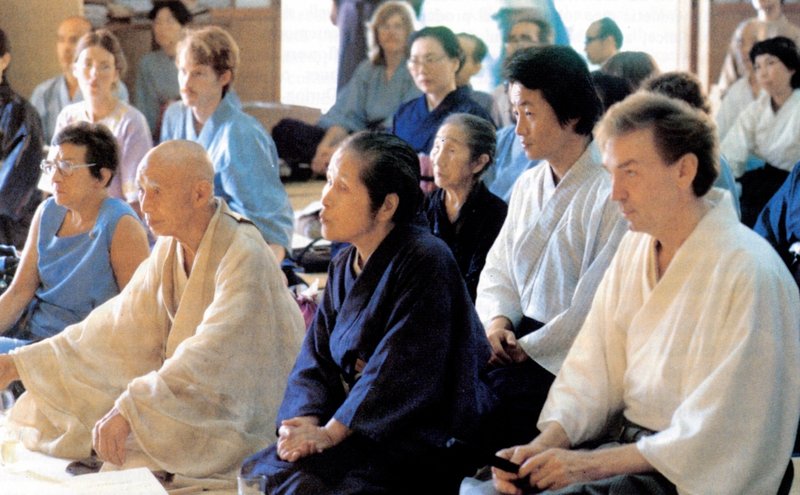

来日したキッドは神戸大学や大阪外国語大学で教壇に立ち、語学などを教えた後、外国人に日本の伝統文化を教える大本・日本伝統芸術学苑を1976年、京都府亀岡市の宗教団体「大本本部」に設立。学苑長を約10年間務めたことが、取材で明らかになってきた。

大本本部によると、キッドは米国から呼び寄せた母親が体調を崩して言葉を発することができなくなった時、大徳寺の立花に相談した。紹介された大本信者の鍼灸師に治療してもらったところ治ったため、キッドと大本との接点が生まれたという。

学苑は毎年夏に1カ月間、約30人の外国人に能楽や茶道、書道、陶芸などを指導するセミナーを開き、1995年まで続いたという。学苑のパンフレットで、キッドはこんな言葉を残していた。

〈古典芸術を学ぶことによって新しい生き方を学び、新しいインスピレーションを引き出すことができるものと私は信じています〉

学苑の顧問には立花や歴史学者の上田正昭らが名を連ね、「現代のダビンチ」と呼ばれたバックミンスター・フラーもキッドの紹介で就いたという。

当時、セミナーの運営を担当した亀岡宣教センターの職員は「その幅広い人脈に驚いた」と話す。

その美学が、「桃源洞」にも反映されていたという。ボウイも訪れたという京都・九条山の邸宅だ。

「桃源洞」は、数少ないが1980年代の雑誌で紹介されていた。雑誌「STYLING」の1988年19号を見ると、その神秘的な趣に、ため息が出る。

その雑誌には、室内に配置された品々の写真が掲載されている。

床の間に飾られた中国・元の時代の乾漆仏、平安時代の一刀彫男女神像、室町時代の禅僧彫刻、14世紀のチベット聖人像、鮮やかな18世紀の中国の嗅ぎたばこ用小瓶類…。撮影を手掛けた京都の写真家・打田浩一さんは取材後もキッド側から撮影の依頼を受けて足を運んだという。

「収集品を記録として残そうと考えていたようです。応接間と生活空間が完全に分かれていて、キッドさんの美学にあふれた空間は国内外の客人を迎え入れ、伝統文化を感じてもらう心配りにあふれていた」

室内は、こだわりの調度品や家具が美しく見えるように、間接照明が徹底されていただそうだ。畳の上には紺地の毛せん。L字型の家屋に面した庭には黒いタイルが張られ、そこでパーティーが開かれたり、能が披露されたりしたという。

和風の造りにもかかわらず、カーテンの開閉や音響システムなどは遠隔操作できるようになっていた。「仏像が置かれた床の間にリモコンを向けてボタンを押すと、大画面のテレビが下からゆっくりと現れてきた」

それほどまでに洗練された豪邸を、外国人であるキッドはどのように築いたのだろう。(次回は3月1日に公開予定です)