認知症の人の事故は家族の責任か

2025年には認知症の高齢者は約700万人になると見込まれています。誰もが関わることだと考え、京都新聞記者の鈴木雅人と松村和彦は、認知症の長期連載に取り組んでいます。京都は全国に支部がある当事者団体の「認知症の人と家族の会」が1980年に誕生した地です。そんな場所から今認知症と向き合っている方はもちろん、これから認知症とお付き合いを始める人にも役立つ情報を発信していきたいと思っています。

1回目は、認知症の高齢男性が電車にはねられて亡くなり、遺族が鉄道会社から高額な損害賠償を請求された訴訟を取り上げます。家族だけが責任を抱えないといけないのか。初の司法判断の結果と、認知症の人が地域で自分らしく暮らし続けるための課題を探りました。(鈴木雅人)

※以下は2021年3月18日新聞掲載の記事です

日が落ち、辺りは暗くなり始めていた。2007年12月7日午後5時ごろ、愛知県大府市。高井隆一さん(71)の父良雄さん=享年(91)=がデイサービスから帰宅して間もなく外へ出ていった。同居の母がうたた寝した、わずか6、7分の間だった。

隆一さんは東京都内の勤務先で、大府市に住む妻からの電話を受けた。取り乱した様子が伝わってきた。「(良雄さんが)JRの駅構内で電車にはねられたらしい。急いで帰ってきて」

良雄さんは認知症があった。所持金はなかったが、最寄り駅の有人改札をすり抜けて電車に乗り、一つ先の共和駅のホームに降り、フェンスの扉を開けて線路に入った。トイレを探して迷い込んだとみられている。

一審名古屋地裁は13年、母の居眠りは過失にあたり、介護方針を決めていた別居の隆一さんも監督義務があったとして、2人にJR東海が請求した振り替え輸送費など約720万円全額の支払いを命じた。

家族は外出を繰り返す良雄さんの気持ちを尊重し、行方不明までにはならないよう、できる限りのことをしてきた。

隆一さんはほぼ毎週末、横浜市から新幹線で実家に帰り、良雄さんが満足できるまで散歩に付き添った。隆一さんの妻は介護のため単身で大府市に住み、外出する良雄さんの後に付いて見守った。母は当時85歳で要介護1だったが、玄関の出入りを知らせるチャイムを枕元に置き、深夜でも注意を払った。

隆一さんは、良雄さんが自室の机から長年愛用する文具を手に取り、初めて見たような表情をするのを見た。「自宅での記憶が薄れ、落ち着かないから『家に帰ります』と外に向かおうとする」。父の苦悩に寄り添おうとした。

時代遅れの司法

しかし、そんな家族の懸命な努力が司法の場で否定された。一審でJR東海側は、良雄さんの衣服に名前と連絡先を縫い付けていたことを挙げ、「行方不明時に第三者の好意に期待するのは単なる甘え」と非難までした。

JR東海が強気の姿勢を貫いた背景に、責任能力のない人が他人に損害を与えた場合は家族らの弁済が当然とする当時の司法の「常識」があった。二審名古屋高裁は母に約360万円の支払いを命じた。隆一さんを外して支払額を半額とした判決を、法曹界は「介護の大変さも配慮して知恵を絞った」と評価までした。

当時、認知症の人たちは自らの思いが尊重される社会を願い、実名を公表して声を上げ始めていた。厚生労働省も12年の報告書で「認知症の人を疎んじたり、拘束するなど不当な扱いをしてきた」と現状を批判的に振り返り、認知症の人たち自らの意志による新たな取り組みを後押しした。

時代遅れの司法。「家族が責任を問われるなら、家に閉じ込めておくしかないということか」。司法への怒りが隆一さんを「負けて当然」の裁判に挑ませた。

「防ぎきれない」

16年3月、最高裁はJR東海の請求を棄却した。認知症の人による事故で、防ぎきれないものまでは家族が責任を負わないとする初めての判断。この判決を受け、認知症の人による事故の保険商品が広がり、公費で保険料負担する自治体が増えていった。

訴訟は、認知症の人の介護を家族だけに抱え込ませてきた社会の現状に一石を投じた。

隆一さんは、父が事故に遭わずに済んだ可能性はゼロではなかった、と今も思う。近所の人たちも良雄さんの状態を知っていた。良雄さんが日課だった自宅前のごみ拾いをしていると、いつもあいさつをしてくれていた。あの日、もし近所の人と出会っていたら、いつもとは逆方向を歩く良雄さんに「そっちは違うよ」と話し掛け、止めてもらえたのではないか。

地域で本人や家族を手助けする「認知症サポーター」は最高裁判決から5年で7割も増え、1300万人が目前だ。今なら父が駅構内に迷い込んでも、乗客が父の名札を見て声を掛けてくれるかもしれない。

「いずれ自分も認知症になるかもと考えて、目の前の人を見守り、社会全体で仕組みを整えて備える。その意識が広がれば、地域で支え合う優しい世界が開かれていくはずだ」

保険商品拡大・公費負担も普及「安心して外出できる」まちづくりを

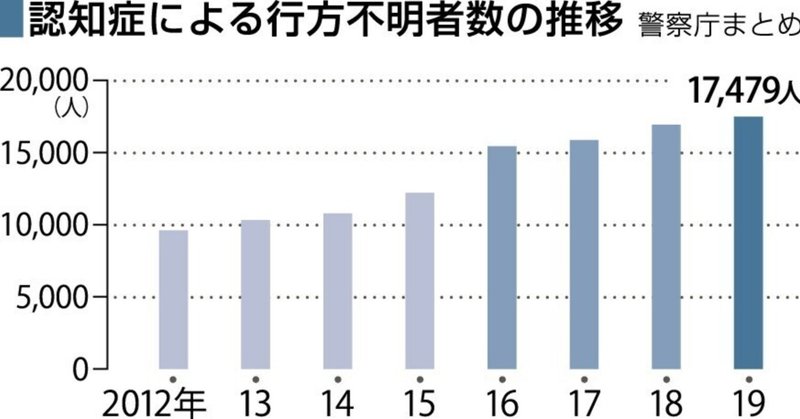

認知症の人が線路内に立ち入って列車の運行を止めたり、外出中に他人にけがをさせたりして損害賠償を求められたときに備え、自治体が公費で保険料を負担する制度の普及が進んでいる。

認知症の人を被保険者とし、自治体がおおよそ1人当たり年額千~2千円程度の保険料全額をまかなう。賠償金の限度額はおおむね1億~3億円。

最高裁判決を受けて17年11月に神奈川県大和市が導入。認知症関連団体のまとめによると、現在は全国で50前後の自治体が導入した。京滋でも昨年度に京都市や京丹後市、草津市が始めた。「万が一の際も安心だと家族の評価は高く、加入を広げていきたい」(京丹後市)という。城陽市も新年度に始める予定だ。

これまで京滋での賠償金支払いはないが、神戸市では実施から2年で計7件に支払われた。排せつがうまくいかずにレストランのソファを汚したクリーニング代と営業補償(約13万円)、他人の自転車を持ち帰って損傷させた修理代(約1万6千円)など。

ただ、制度に対して「個人の損失を補うために、なぜ市民の税金を使うのか」と否定的な意見も根強い。神戸市は制度導入時、全戸配布の広報で「1人当たり年間400円の負担で支え合う」と、あえて「市民の負担」を強調した。「認知症は加齢に伴うもので、いずれ誰もがどこかで直面する。人ごとでなく、全ての市民に関わることと理解してもらうきっかけにしたいと考えた」と担当者は話す。

制度は家族だけでなく、個人や事業者の損害を適切に補う意義もある。ただ制度はあくまでも「対症療法」。認知症の人が行方不明にならずに安心して外出できるまちづくりが求められている。

東京都世田谷区が昨年10月に施行した「認知症とともに生きる希望条例」は、本人の意思と権利がどこででも尊重される社会の実現を掲げた。条例案策定に関わった認知症介護研究・研修東京センターの永田久美子部長は「賠償保険だけが先行すると、かえって『認知症の人は事故を起こす危険な存在』と誤った認識が広がりかねない。認知症があっても安心して外出できるまちづくりに向けて、行政が方向性を示し、市民や事業者の力を束ねてほしい」と話している。