便利堂ものづくりインタビュー 第13回

第13回:一般社団法人京都通信文化研究所代表理事 髙尾均さん 聞き手・社長室 前田

明治32年に逓信省が出した案内文に掲載されたのが年賀状という言葉の始まりです。

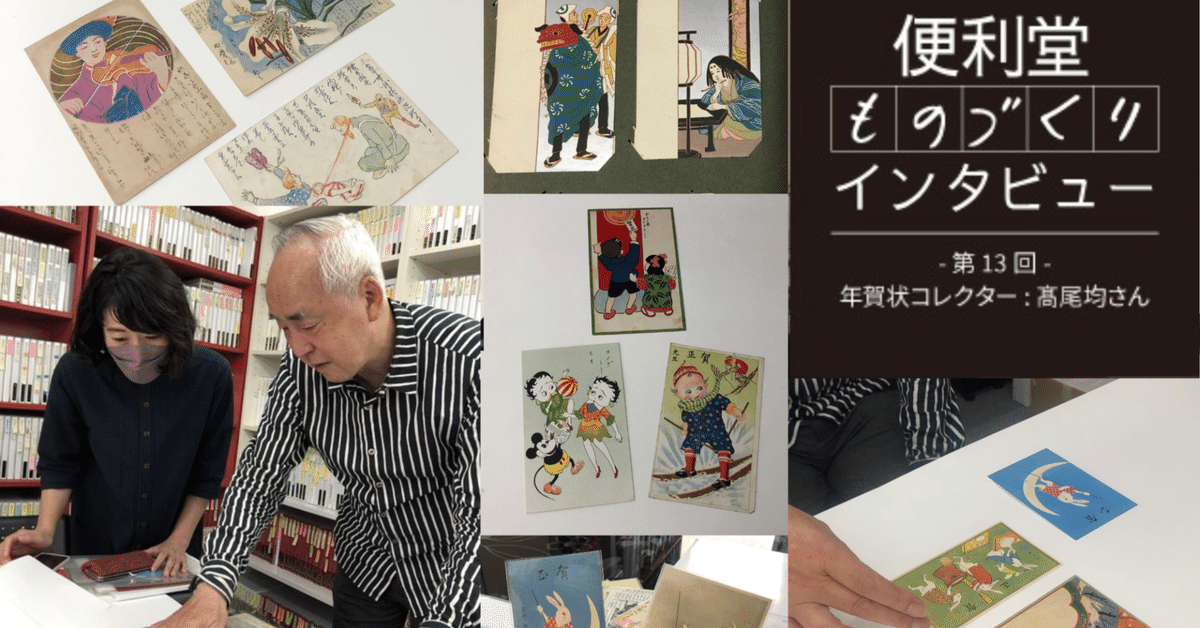

───髙尾さんはなんと4万枚もの年賀状をコレクションされているとお聞きしました。

そのほかの絵はがきが3万枚ほどありますから、合わせると7万枚くらいになるでしょうか。古いものでは飛脚が運んでいた頃のものもありますよ。

───そんな時代のものも! すごい数ですが、コレクションのきっかけを教えていただけますか?

もともと印刷業を営んでいたので、毎年、年賀状のデザインをしていました。戌年のデザインを考えている時、古本屋で昔の年賀状を集めた1冊のアルバムを手渡されたんです。それは新潟の小竹忠三郎さんという方が30 年に渡り集めたものの一部でしたが、彼はなんと20 万枚もの絵はがきをコレクションしていたことがわかりました。

年賀状だけでも40 冊以上のアルバムがあり、とにかく「欲しい!」という気持ちで8年ほどかけて集めた、それがきっかけです。

―――年賀状って昔から当たり前にあるので、成り立ちについて考えたこともありませんでした。そもそも年始に出すはがきは昔から「年賀状」と呼ばれていたんですか?

いえいえ、明治10 ~ 20 年代には「年頭状」、「年始状」など様々な名前で呼ばれていました。そんな中、年始を前にした明治32 年12 月6日、新聞に「年始状の特別取扱」として「年始状を郵便局へ出す際には「年賀状」という3 文字を明記して差し出すように」という逓信省が出した案内文が掲載されたんです。これが年賀状という言葉の始まりです。

―――そうだったんですね。年賀状を送りあうこと自体はいつ始まったのでしょう?

人が一年という時間を意識するようになってからでしょうね。日本の暦は大化の改新の頃に生まれ、ここから「新年の回礼」の習わしが始まったと考えられます。国家の中枢と地方の官僚の間では新年の挨拶があったはずですが、遠くの場合は手紙でないと挨拶ができません。確証はありませんが、それが始まりではないでしょうか。

―――節目節目でご挨拶をする。当たり前のことかもしれませんが、すてきな習わしですね。

そうですね。奈良時代に唐から日本に伝わった風習で、正月七日の「人日(じんじつ)」に長寿や子孫繁栄を願って、色絹や金箔を切り抜いて人や花の形を作り、屏風に貼ったり髪飾りにしたりして贈り物にしました。これを「人勝(じんしょう)」というのですが、これが二枚、天平宝字元(757)年に奈良の東大寺に納められた記録が残っていて、この二枚を貼り雑まぜた《人勝残欠雑張(じんしょうざんけつざっちょう)》が今も正倉院に伝わっています。この人勝に「令節佳辰 福慶惟新 燮和万載 壽保千春」の16 文字が記されています。これは「正月七日のこのよき日、慶びを新にし、泰平が万年続き、寿命は千春を保つことができますように」という意味の吉祥句で、新年の挨拶であり、今に続く年賀状のルーツでもあります。

―――一般の人々もこうした挨拶を交わしていたんでしょうか?

それはまだ先ですね。平安時代には『明衡往来(めいごうおうらい)』、室町時代には『庭訓往来(ていきんおうらい)』という文例集がありました。「往来」とは、手紙のやりとりのことを指します。ここには新年の挨拶やそれに対する返信の書き方なども収録されていました。ふりがなが振られ、子どもたちが書道のお手本としても使っていたそうです。明治8年の『郵便一筆用文』には新年の挨拶文が収録されています。当時の年賀状は文例集の定型文を使い、男性同士、文字のみでやりとりされる場合が多かったようです。

―――年賀状は長いあいだ男性だけのものだったんですね。

そうなんです。明治6年に日本最初の官製はがきができましたが、主に商売人や学者、もう少し後になると軍人など、ごく一部の男の人にしか使われていませんでした。この傾向は明治33 年に私製はがきが誕生してもなお、そうでした。官製はがきは、当初小さな二つ折りの形で、そこに年賀の言葉が

筆でめいっぱい書かれていて…ちょっと今の私たちにはなかなか読めません。そんな中、今は書店としても知られる丸善は、明治13 年頃からすでに絵の入った年賀状を作っていました。

―――先駆けですね!

丸善さんは明治2年「丸屋」という名の輸入商社として創業しました。彼らの年賀状は「日本で初めて年賀状に絵を描いた」のではないかといわれる、とても貴重なものです。官製はがきに、一枚ずつ英語の新年の言葉と日本のお正月の様子が肉筆で描かれ、日本ではなく海外の取引先へ送られていました。遠い国の新年の様子に、外国の人たちはどんなに驚き、喜んだだろうと思いますね。今なお残っているのは、当時受け取った人たちが大切に残していたという証拠でもあるんですよ。

明治34年の新年から年賀状の世界は一気に華やかになっていきます。

―――絵入りの年賀状をみんなが送りあうようになるのはいつ頃ですか?

明治34年からです。それまでは商店が広告を兼ねてお得意先へ送る、いわゆるビジネス年賀状が主流でした。私製はがきが明治33年の10月1日に認可され、初めて迎えた新年から年賀状の世界は一気に華やかになっていきます。絵はがきが庶民に身近になったんです。つい何年か前まで筆で文字ばかりつづられていたとは思えないでしょう?

―――かわいい! 自由でかわいらしいものがぐんと増えました。

実は年賀状がもっとも美しくて人々が楽しんだ時代が、絵はがきブームと呼ばれる明治38年から45年まででした。明治38年には約1億通だったものが明治40年には4億通にも及んだといわれてますから、当時の人々の熱狂が伝わってきます。その頃になると女性が書いた年賀状もずいぶん増え、その後大正時代を迎えると子どもたちが書いた年賀状も目にするようになりました。ミッキーマウスやベティブープ、キューピーやのらくろも登場しますよ。

―――印刷技術もどんどん発達していったのでしょうね。便利堂でもこのブームを機にコロタイプ工房を構えました。

絵はがきは、明治37年から始まった日露戦争の戦況を伝えるメディアとしての役割をきっかけに一大ブームとなりました。また、印刷された既製品の絵はがき以外にも、当時流行した水彩画を自分で描いた絵はがきを送りあうこともブームをいっそう後押ししました。例えば、これらは侯爵家の徳大寺彬麿さんという方へ届いた水彩画のはがきです。自作の水彩画はがきによるやりとりを楽しんでいたのがよくわかります。

―――手間も時間もかかるはずなのに…ブームのいきおいを感じます。

絵はがきブームの中、次に登場したのは「美術絵はがき」でした。日本画や洋画の大家が絵はがきの原画を制作したんです。これによって年賀状のクオリティは高くなり、明治40年代の年賀状ブームにもつながったのだと思います。便利堂さんもこの頃たくさんの美術絵はがきを出されていますよね。

―――京都の画家に描かせた美術絵はがきをたくさん作っています。

便利堂さんの絵はがきの中では、私は鹿子木孟郎(かのこぎたけしろう)が好きです。小竹コレクションの中にも「西洋美人絵はがき」が6枚そろっていました。彼は美人画、風景、行事などのほか、とりわけ風刺画で知られていますね。

小竹コレクションでは「ハイカラ美人」と記されている。

年賀状は一時のブームで終わりませんでした。

―――絵やデザインに凝った素敵な絵はがきが日本中で作られていて、集めたくなる気持ちもわかります。

しかし絵はがきブームは長くは続かず、日露戦争に勝った、その熱気が冷めていくにつれ下火となります。そんな中、年賀状は一時のブームで終わりませんでした。大正に入ると年賀状を交換する趣味の会が生まれ、たくさんの人が贅を尽くしたアルバムを楽しんだのです。これは会員それぞれが作った年賀状を主催者がとりまとめ、全員分を収めたアルバムを作って会員へ頒布するというものです。大正11年頃から始まったこの形式は、戦争まで続きました。収録された年賀状は全て各会員のオリジナルでしたから柄がかぶる心配はありません。アルバム自体も非常に美しく、いわばお金をかけた贅沢な趣味でした。たしか木版で5色刷以上というルールを設けた回もあったと思います。

――― 便利堂では、来年の干支であるうさぎの復刻年賀状を3種類販売していますが、そのうちの一つは髙尾さんのこのアルバムのコレクションから制作させていただきました。

これは昭和14年のアルバムからの1枚です。実は便利堂さんへお貸出してから気が付いたのですが、この24年前、大正4年の卯年に非常によく似た構図のものが作られていました。どうやら昭和14年の方は、大正4年の年賀状を見て、インスピレーションを受けてデザインしたようです。新たに水の流れを描き込んで工夫しているところが面白いですね。❶

――交換会のアルバムはどれもオリジナルですから、デザインを参考にしたくなる気持ちもわかりますね。そのほかの2枚についてはいかがですか?

うさぎが餅つきしているのはシリーズもので、たしかほかにも何枚かあったはずです。昭和2年だったでしょうか、子どもが出す絵はがきとしておもしろいデザインだったので記憶に残っています。❷

―――うさぎがみんなで飛んでいる方もかわいいですよね。

これは大正4年のものかな。一回り前の卯年は明治36年ですが、その頃にこんな印刷はできなかったはずですから。この頃は宛名を書くポスト面には3分の1ほどしか文字スペースがなかったので、イラスト面の白い部分に一言書けるようになっていますね。わたしはクラシックなデザインが好きなので、これに一番心惹かれました。❸

―――独特のかわいさがありますよね。さて、改めて髙尾さんが一目惚れされた「小竹忠三郎コレクション」とはどういったものなのでしょうか?

新潟で石油会社に勤めていた小竹さんが、絵はがきブームの頃から30年に渡って、全国から買い集めた約20万枚のコレクションです。彼は絵はがきが好きすぎて、保管のための蔵まで建てたそうです。新潟ですから戦争でもコレクションは焼けずに残りました。そのうち年賀状は、明治40年の未年から大正8年の未年までのアルバム45冊、およそ1万3千5百枚。うち40冊1万枚ほどが私の手元にあります。小竹コレクションとしては、ほかに美術絵はがき45冊のうち29冊約8千枚があり、合わせて1万8千枚ほどを所蔵しています。

―――小竹コレクションのなかで印象に残った年賀状はありますか?

便利堂さんの「明治四十五年勅題松上鶴 百名家絵葉書」はすばらしいですね。これは年賀状の世界の中でも非常に輝いています。歌会始で天皇が出される御題を「勅題」といいますが、年賀状の世界ではこの勅題をテーマに描かれたものが数多く残っています。この「百名家絵葉書」は、明治45年の勅題「松上鶴」をテーマに、便利堂さんが横山大観、神坂雪佳、富岡鉄斎など錚々たる東西著名画家100人に描き下ろしを依頼して100枚セットのコロタイプ絵はがきを出版したものなんです。

―――描き下ろし作品の100枚セットとは、大変なプロジェクトです。

こういうことは簡単にできませんから、つくづくすごいなあと思います。私はこれだけ多くの年賀状を集めていますが、こんな豪華な年賀状セットは後にも先にもありません。そのことからもいかに貴重なものかおわかりいただけるかと思います。

―――小竹さんと髙尾さん、年賀状コレクターお二人の目に留めていただいて光栄です。最後に髙尾さんの年賀状への思いをお聞かせください。

今となってはある程度の年齢の人でも年賀状に昔ほど一生懸命ではありません。ただ、今日ご紹介したものはほんの一部ですが、SNS ではなかなかこうはいかないだろうなという味わいのあるものばかりです。1枚だけではわかりませんが、ある程度の数が集まると「もしかするとこれは何かのシリーズなのかもしれない」と気が付くことがあって、いつもそこから研究が始まります。それもコレクションのおもしろいところです。つまるところ、私は年賀状が非常に好きで、眺めているのが楽しくて仕方ないんですよ。

―――髙尾さんから魅力を教えていただいて、年賀状や絵はがきがいっそう好きになりました。復刻年賀状は、人々が夢中で年賀状を送りあった時代の空気を今に伝えてくれる気がします。貴重なコレクションの数々をありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?