差別構造をぶっ壊す!お互いをリスペクトする集団を生む”逆転現象”

おいおいマジかよ・・・!!

世界がどうなるってベガパンクさんよ・・・

1日中頭を埋め尽くすのが、

今週のワンピースの展開という、

永遠の27歳りょーやんです!!

共育LIBRARYへようこそおいでくださいました✨

教育、人間、人生など、様々な「知恵」や「情報」が詰まった図書館のような、皆さんがくつろぎ、人生の「気付き」を得たり、知的好奇心を満たしたりできる居場所を目指しています😌

どうぞ、ごゆるりとお過ごしください。

共育LIBRARYりょーやん、元教師です。

1人ひとりが輝いていて、

お互いをリスペクトし合えるチーム。

言葉で聞く分には美しい。

しかし、それを実現していくのは、

現実的にそう簡単ではないでしょう。

あなたの職場で、

全員がリスペクトし合えているかと問われれば、

ためらいなく「はい」と答える人は、

少ないのではと思っています。

同僚や上司に対する愚痴や不平不満がある職場も

存在していることでしょう。

さて、学校現場についてです。

子どもたちが集まる教室は、

大人よりももっと露骨に偏りが生まれます。

スクールカーストといった言葉があるように、

人気がある/能力があるような仲間に

子どもは露骨に集まるようになる。

そのような構図が、歳を重ねるうちに、

ピラミッド構造になっていき、

ひどい場合はいじめに発展したりするのです。

お互いをリスペクトし合える集団にするには、

その差別構造をぶっ壊さなくてはなりません。

それは、教師にしかできない。

そして、それを可能にする手段が、

「逆転現象」

です。

この記事では、

本来の意味でお互いを尊重する集団にするには、

どうしていけばよいのかを記事にしていきます。

少しでも何かお役に立つことができれば、

幸いです。

逆転現象とは?

本当の意味でお互いをリスペクトできる。

そのためには、

それぞれに長所があり、

それぞれが活躍できる力をもっていて、

お互いに助け合えるということを、

心から納得している必要があります。

言葉だけでは駄目です。

お互いを尊重などと口にしても、

真の意味で相手を認めたことにはなりません。

本当に誰しもが可能性をもっているんだ。

それを証明しなければ、

真の意味での納得は生まれないのです。

それを可能にするのが逆転現象。

つまり、

優等生が間違えて、

自分よりできないと思っていた人が、

自分より活躍している。

そのような場面を発生させる。

それが逆転現象です。

そんな現象が幾つも幾つも起きれば、

優等生の自信は崩れていきます。

そして、今までは

自分がサポートしていた友達が、

ぐんぐん成長していくのを見て、

焦りが生まれる。

すると謙虚になり、

真の意味で人間が変わり始める。

現に筆者のクラスでは、

発達に凸凹があって、

今まで先生に怒られ続けてきた子どもが、

あっという間に活躍するようになります。

その子たちは自信を回復し、

クラスを引っ張っていくようになる。

今までクラスを引っ張ってきた立場の子は、

本気を出してそれに並んでくる。

その雰囲気が発生すると、

クラス全体の成長速度が加速し、

本当にお互いを認め合うようになる。

では、どうやって

逆転現象を起こしていくのかを

解説していきますね。

基軸となる基本方針

静かに座って、先生の話を聞く。

先生が求めている答えを予想して、

それを答えれば褒められる。

余計なことを言ったり、

じっとしていられなければ叱られる。

そのようなクラスでは、

逆転現象を起こすのは厳しいです。

筆者の授業は、

多くの場合答えがありません。

(算数は別です)

答えのない問いを終始突きつけられるため、

塾で予習していても優等生は答えられない。

だからこそ、

どんなに拙くてもいいから、

とにかく自分の意見を表明する人が

光を浴びていきます。

そのような未開拓の地に飛び込めるのは、

発達凸凹の特性の強みの1つ。

そして、発言の幅が自由なので、

創意工夫がみられる意見や、

自分の頭で根拠を考えている意見が、

どんどん賞賛されていきます。

すると、こわくても、

「とにかく一歩を踏み出すことが尊い」

雰囲気になる。

それに慣れてくると、

ほとんど全員が挑戦をしていく集団になっていく。

「行動していること」

が何よりも認められる。

そうやって、

多様性が認められる雰囲気をつくっていく。

その上で、本当の意味で、

どの子にも力があることを証明していきます。

その主軸は、授業です。

逆転現象を起こす授業

上辺だけきれいな言葉を並べても

いつかメッキは剥がれる。

本当に全員を認めるのは、やはり授業。

2つの授業を紹介しますね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【うとてとこ】

まずは、題名と作者名を提示。

読ませます。

「何のことでしょうねぇ~」

などと言いながら1行目を提示。

「うとうとうとう」とは何のことでしょうか。

答えを見ていきます。

これは鵜という鳥のことを言っています。

鵜が四羽だから「うとうとうとう」なんですね。

「うとうとうとうと」

次の行には何が入ると思いますか?

ここは自由に発言。

意欲的に授業に参加している意見なら、

何を言っても面白がる。

多様な意見を受け入れていきます。

谷川俊太郎さんはこう考えました。

「やっぱりー」などと様々なリアクションが

見られるでしょう。

「てとてとてとて」

次の行には何が入るでしょうか。

意見を言いたい子に様々答えさせる。

教師は答えは言わない。

「合ってた~」などという声が聞こえます。

前半2行は法則がある。

後半2行が想像力を働かせる部分です。

「てとてとてとてと」

次の行には何が入るでしょうか。

大人もなかなか思いつかないでしょう。

ここは先陣を切って挑戦する子を褒めまくります。

その上で、

「いい線!60点!」

「面白い!70点!」

などと点数をつけていくと盛り上がる。

全く優劣はつかない。

谷川俊太郎さんはこう考えました。

「ええ~!?」

「なるほど~」

など様々な反応。

ここで尋ねます。

この詩はこれで終わりだと思いますか。

子どもは「違う」と口々に言う。

なぜなら題名が「うとてとこ」だからです。

ここも同じように答えさせる。

正解は・・・

さてこの授業の主発問となるのは次です。

四角には何が入ると思いますか。

書けたら先生のところに持ってきましょう。

現在だったらタブレットに打ち込ませ、

集約してもいい。

・赤ちゃんが歩く

・やかんわく

・馬が歩く

などなど様々出てくるでしょう。

そこで問うのです。

皆さんの意見の中でAAレベルのものが2つだけあります。

どれとどれでしょうか。

その時の状況によって変わりますが、

学力に関係なく、

なぜか意外な子がAAという最高レベルのものを

書いてきたりします。

この3つで言えばどれがAAでしょうか?

・赤ちゃんが歩く

・やかんわく

・馬が歩く

それは「やかんわく」です。

その理由を子どもにも考えさせ、

もう一度詩を声に出して読ませ、

「音の数」が重要であることに気付かせる。

それだけだと50点。

後は、2行目と

4行目が主語と述語に関係になっていることに

気付かせるのです。

そしてもう一度指示する。

もう一度、四角に入るものを

考えましょう。

すると、

・リズムとる

・歩いてる

・走ってく

などというものも出てくる。

もっと面白いものも出てくるでしょう。

そこまでやって、

谷川俊太郎さんの考えを紹介します。

最後に谷川俊太郎さんの考えをみて

終わります。

「あ~!」

「え~!?」

「お~!!」

様々な声があがる中、授業を締めくくる。

誰が活躍するのか全く予想できない授業になります。

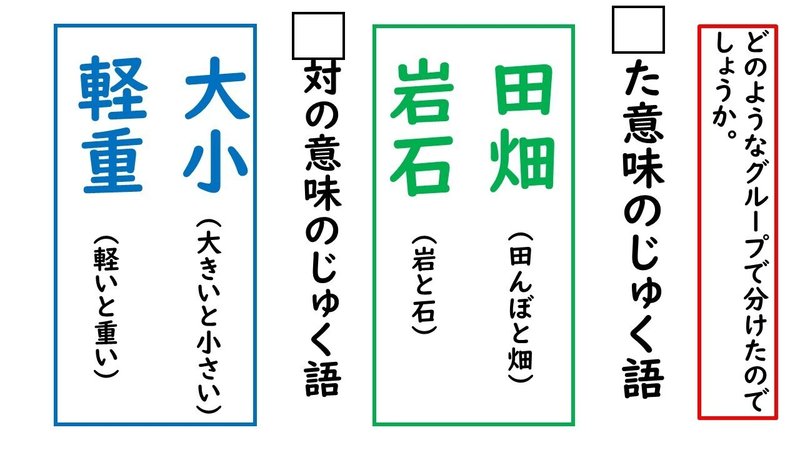

【熟語の授業】

長くなるので最後のパーツだけ紹介します。

前半は「熟語とは何ぞや?」の学習。

一部のスライドで何となく何をやったか想像つくでしょうか。

熟語の組み合わせや種類を知った上で、

ここからが逆転現象のパーツに入ります。

「創作熟語」です。笑

次の絵を表す熟語を自分で考えてみましょう。

「先生はこのように考えました」

そう言って

1枚目は例示なので、

教師の創った言葉を提示。

今度は挑戦させます。

次の絵を表す熟語を自分で考えてみましょう。

自由に、伸び伸びと発表させる。

「先生はこう考えました」

と1つの考えも提示します。

同じように「イケメン」も考えさせる。笑

教師の考え。

こうやって、

「自分で熟語を創作してもよい」

ことをインプットした後は、

熟語作文にチャレンジさせます。

熟語だけで作文を作るのです。

教師の例を示します。

○○は筆者の名前です。笑

つまり・・・

マッチョでイケメンの先生が、

調子に乗り過ぎて女子に告白した結果、

ふられてしまい、

筋肉はガリガリになり、

イケメンはこなごな。

天狗になっていたことを反省し、

全うに仕事をしたという内容です。

(なんだこれ笑)

これプラス、

もう幾つかの例示をして

創作作文にチャレンジさせるのです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

上記のような

創意工夫の幅が広くて、

一見自分の意見をためらうような課題こそ、

発達凸凹の子が活躍します。

このような授業を日々連発していくことで、

ピラミッド構造が消えていき、

多様性が認められていく集団になっていくのです。

まとめ

1番の理想は、

全員が何かしらのリーダーになっていること。

絵を描くならAさん。

企画を考えるならBさん。

掃除の丁寧さならCさん。

作文ならDさん。

鉄棒ならEさん・・・・

みたいな感じで、です。

筆者のクラスでは、

境界性知能をもつ子どもたちが、

百人一首でトップ3の実力になったり、

鉄棒で空中回転技を身に付けたりし、

「おお~」という歓声を湧かせていました。

ただ、その為には、

教師は様々な幅広い活動を知っている必要があり、指導のコツを押さえている必要がある。

そして、意図的に、

一人ひとりにスポットライトを当てる必要があります。

そのようなことができるためにも、

教師は勉強が必要になるのです。

ただ、現在の先生たちは本当に忙しいので、

休日は先生たちも休んでほしい。

公的な研修のクオリティーが上がり、

このような知恵や技術が広まればいいなと思います。

この記事の内容が少しでも「よかった」「ためになった」と思われた方は、「スキ」や「フォロー」をしてくださるとうれしいです!

「コメント」も残してくださると有難いです!コメントを読んだ方々が、より教育についての知見が深めることができる図書館でありたいと思います。

いつもいつも、最後まで読んでくださり本当にありがとうございます!

明日の記事は、

📓レジリエンスについて徹底的に深堀してみた

です。

逆境力とも呼ばれるレジリエンス。

ストレスの多い現代社会で必須の力。

今回はそれを徹底的に深堀しました。

是非、楽しみにしていてください🎵

皆さんの今日・明日がよき1日でありますように😊

5月1日より電子書籍がKindleにて出版されました!

(Kindle Unlimitedでも閲覧可能です)

第1弾のテーマは「自己肯定感」です。

ぜひ、手に取ってみてください!

📘今週のLIBRARYのラインナップ📗

(2024.5.13~5.19)

📒→全員最後まで読める記事

📓→メンバー以外は途中まで読める記事

【月曜日】

📒《国語指導/支援》完全攻略マップ

【火曜日】

📓《仕事⑤》今週の1冊 from library

📒差別構造をぶっ壊す!お互いをリスペクトする集団を生む”逆転現象”

【水曜日】

📓レジリエンスについて徹底的に深堀してみた

【木曜日】

📒「ADHD=ハンター説」についての考察

【金曜日】

📓「夢見る小学校」きのくに子どもの村教育×「ホンモノの仕事」

【土曜日】

📓《note論》「収益化に自信がない」あなたがすべきこと

📒「子どもの気持ちが分からない」そんな全ての人に贈る・・・

【日曜日】

📒共同運営マガジン記事紹介

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?