trotecレーザーカッターでマイホームの表札を作ってみたらすごくいい感じ

こんにちは。突然ですが皆さんは「レーザーカッター」ってご存知ですか?

レーザー光線が出て物を切れるやつ…

あーなんかルパンで不二子ちゃんが敵につかまって光線で斬られそうになってたような映像がぼんやり…w

そんな感じで私もこれまでレーザーカッターなるものとは無縁だったのですが、先日マイホームに引っ越したことがきっかけで表札が必要になり、せっかくだったら個性的な物にしたい、ということで自作してみることにしました。その工程をご紹介したいと思います。

trotec speedy300

という名前の機械だそうです。

詳しいことは私自身よくわかってませんが、それでもパソコンを使ってプリントができる方ならばどなたでも使えるほど簡単でした。

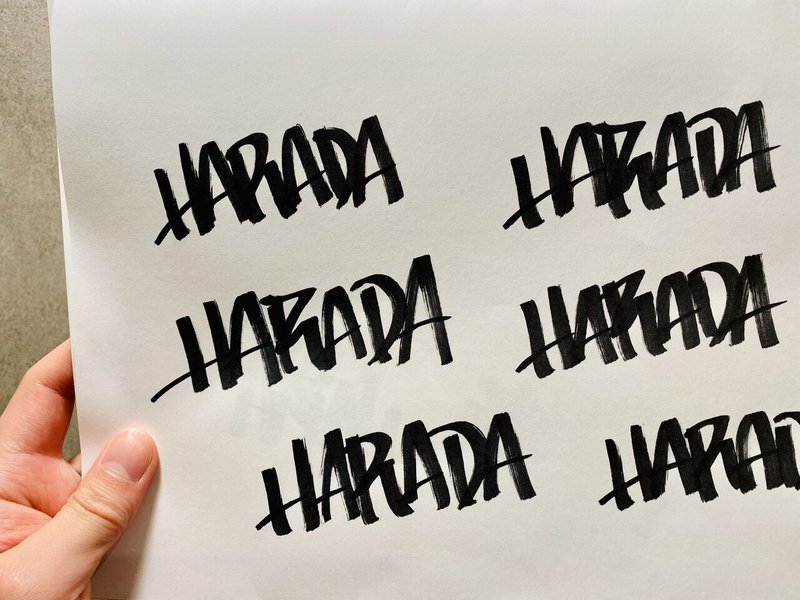

下絵を描く

まずはデザインデータの下絵を描きます。

私の場合、学生の頃からヒップホップの影響でグラフィティ(高架下とかで見かけるスプレーででっかく描いたアートのこと)を少々かじっていたため、ストリートの壁にマーカーで描いた風の表札にすることにしました。

(さて問題です。どれを採用したでしょうか?)

スキャンする

下絵を描いたらスキャンしてパソコンに取り込みます。

便利な世の中になったものです。

写メってエアドロしてイラレでトレースしたらあっという間に、

そこはパソコンの中でした。。。

つまり、スキャナがなくてもスマホの高画質カメラで写真を撮って、ケーブルがなくてもBluetoothでパソコンに画像同期できて、デザイン編集ソフトのには画像を自動的にトレースしてデータ化してくれる機能があるので、本当に3クリックくらいで紙の手書きをデータ化できちゃうんです。

しかもデータ化することで自由に変形ができたり、色を変えたり、やっぱり気に入らなかったら元に戻したり、といったことが可能になります。

手描きでノートに描くほうが絶対魂が入っていい!のですが、どの色にしようかなーとか、ワンクリックで何回でも試せることがとても気に入っています。手書きだと同じ絵を描いてそれぞれ色塗ってってかなりの時間がかかりますからね。

材料を買う

必要な物は2つだけ。

●MDF(木質繊維の成形板)

●アイアンペイント(鉄みたいな質感になるペンキ)

ちなみにMDFは厚さ2ミリと5ミリの2種類でやってみました。

それではカットしてみよう

こちらの施設スタッフのつっちーさんにお手伝いいただきました。

細かい作業は割愛しますが、MDF板からレーザー口までの高さを調節して焦点距離を合わせたり、材料を無駄なく使えるようにどこを起点にカットするかなど細かな調整をします。

いざプリント!

ものの数分であっというまにカット完了しました。

下書きもないのに一気に縁取りの線が描かれて行く様子は見ていて快感でした。

ちなみにこのレーザーは小学校とかでやった虫眼鏡で黒い紙を燃やす原理らしく、レンズで光を1点に集めて刻印や切断するそうです。

つまり加工する板に厚みがあると光線が斜めに入ることになるため、板の表面と裏面でズレが出てしまうのだそうです。

ということで2ミリの板を切るときはよかったけど5ミリになるとレンズを交換しないと上手く切れないということで交換してくれました。

慣れない作業にあたふたしながら対応してくださったスタッフお二人w

カット完了

カットした板がこちらです。

機械から取り出したときはただ単に縁取りの線が刻まれているだけで大丈夫かなって心配でしたがそっと押してみると、

パキパキッ

っとはずれて超快感でした。

細かい部分は折らないように慎重にピンセットなどで押しながら抜いていきます。

さながら秋祭りの型抜きを彷彿させる緊張感。

型抜きみたいに、失敗したら「お金もらえなかった、えへへ」って笑って食べておしまいではなく、自分でお金と労力をかけて制作している作品なだけに真剣さとプレッシャーが全然違いました。

そんなプレッシャーの中意外と簡単に抜くことができ、また、かなり細かい部分もあったのでどうかなーと思っていたのですが、想像以上に細かくカッティングされていて、しかもMDFも細い線が焼き切れたり折れたりすることなく素晴らしい出来でした。感激!!

ちょっと休憩して工房見学

北海道栗山町では今、身近な課題や地域の課題をものづくりで解決する力を養い、自らの生きがいやビジネスにつなげる人材の育成と支援を行うファブラボ(ものづくり工房)の開設・運用を進めています。

3Dプリンターやレーザーカッターのようなデジタル工作機械を使えるだけでなく、世界中に広がるネットワークを生かした知識の共有や、多様な価値観を知ること、ソフトウェアとハードウェア両方を使いこなす人材を育成し地域の実情に合わせた課題解決能力を養い、豊かな社会の実現を目指すこと _などがファブラボの理念なのかなと私なりに感じています。

こちらの施設はまだ仮の拠点。

2023年1月に拠点施設が完成するまでの間、町が所有する工房・工作室を間借りして、モニター利用や施設オープンの準備をしているのだそう。

いい感じの木工室

3Dプリンター!!

実は先日、この3Dプリンターで造形するためのデジタルデータを作ってみよう!という体験会がオンライン開催されたので私も参加させていただきました。

TinkercadというWEB上で3Dデータを作ることができる無償のソフトウェアがあって、パワーポイントやイラストレーターを使うのと同じ感覚で3Dデータを作れてしまいました。(その時の画像がなくてすみません)

社会人向けの体験会はすでに終了してしまったのですが、中高生向けと小学生向けがそれぞれ、

●中高生向け 2020年12月26日(土)または12月27日(日)9:00~10:30

●小学生向け 2021年1月16日(土)または1月23日(土)9:00~10:30

に開催されるそうです。

ご興味ある方はこちらをご覧ください。http://www.town.kuriyama.hokkaido.jp/diy/

ペイント

おうちに帰ってペイントします。

使った塗料はターナーズのアイアンペイント。大きめのホームセンターで購入できます。(私は行きつけのジョイフルエーケー大曲店で購入しました)

鉄のように表面がざらざらゴツゴツした質感を出すためにわざとトントンと塗料を立たせるように塗っていきます。

ちなみに私は適当な筆がなかったのでキッチンにあったメラミンスポンジをちょびっとちぎって代用しました。

(表面はしっかりと塗れたものの、側面の細かい部分はスポンジでは塗れなかったため後で筆も買いにいきましたがw)

完成

めっちゃいい感じ!!

白い壁をバックに撮ったらトリックアートみたい

上が5ミリ、下が2ミリのMDFで制作したもの。

塗装の質感の違いはさておき、立体感や影の具合に大きな違いがありますね。

2ミリだと一見すると直接手描きしたと思うか、ステッカーが貼ってあるみたい。

5ミリだといかにも鋼鉄製という感じ。

お好みでどうぞ。

どうやって玄関に貼ろう

今回一番悩んだのがどうやって玄関の外壁に貼るか問題。

外壁はガルバリウムなのでビス留めするかボンドでくっつけるか両面テープにするか、散々悩んでいた頃、ホームセンター(ホーマック)で運命的な出会いを果たします。

USA No.1接着剤ブランドGORILLA

テープからボンドまで売り場の一角を埋め尽くす商品ラインナップの豊富さと、いかにもアメリカンな販促ビデオの無限ループにまんまとハマりました。

寒さで接着剤が硬化してぽろっと落ちるのではと心配だったのですが、こちらは耐寒−40℃とのことで決定。

かなり透明度の高いテープなので写真だとわかりづらいですが、細く細かく刻んで裏面にちびちび貼り付けました。

カットするときにハサミに超強力にくっついてしまいます。なるべくくっつかないように、くっついてもそっと剥がしながらなんとか貼り終えました。(触りすぎて粘着力が落ちるのが心配でしたが、貼り付けて数日たった今も完璧にくっついているので問題なさそうです。)

いざ玄関に貼り付け

影が強くて写真だと伝わらないのが残念。。。

でもとってもいい感じです。

夜電気がつくとこんな感じ。

ん〜ナイスですね〜〜w

ちなみに貼り付けたのは厚さ5ミリのアツいほう

ただ、文字が黒い上に影がしっかり落ちるので若干黒く潰れて見えてしまいます。もともとそういう書体・作風なのでぴったりといえばぴったりですが、気になる方はバランスご検討ください。

表札完成

以上、レーザーカッターを使った表札づくりでした。最後までご覧いただきありがとうございました。

今回の表札にしても、子どもたちのお名前グッズとかにしても、「この大きさでこんなデザインでこれくらいの価格のが欲しい」ってのが全然売ってないんですよね。

売ってないなら作ってしまえほととぎす。

パーソナルなニーズに応えられる・応えなきゃいけない時代がもうそこまで来ている気がしています。

ところでこれ郵便屋さん読めるかしら。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?