放浪画家山下清

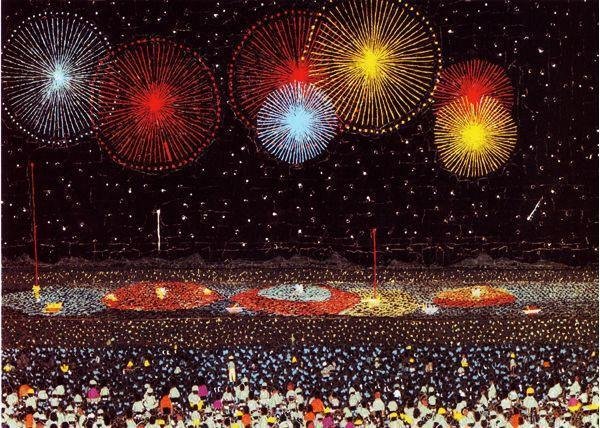

「放浪の天才画家」あるいは「昭和のゴッホ」とも呼ばれた山下清は1922年にこの世に生を受けた。それから今年は100年目。どこか懐かしさを感じさせる日本の原風景や名所を貼り絵で表し人々の心を捉えた清。

代表的な貼り絵に加えて子ども時代の鉛筆画や後年の油彩、陶磁器、ペン画などが集結する「生誕100年 山下清展―百年目の大回想」が2023年6月24日(土)から9月10日(日)までSOMPO美術館で開催される。

そのような多彩な作品およそ190点、そして旅に持参したリュックや浴衣、所蔵していた画集などの関連資料が紹介される大規模回顧展となる。

日本各地を自由気ままに旅する生活を好んだ清は、驚異的な記憶力をもち、スケッチブックやメモを取らずとも、旅先で見た風景を細部まで正確に思い出すことができた。それが個性的な創作活動を生んだ。

展覧会は4章から成る。

第1章「山下清の誕生ー昆虫そして絵との出会い」ー清は1922(大正11)年、東京・浅草に生まれた。3歳の時に高熱を伴う重い消化不良を患い、後遺症と思われる吃音が残った。小学校では吃音のためにイジメられ、独りで昆虫を採ったり、絵を描くことに楽しみを見出した。

9歳の時に父が他界し、清は母の旧姓「山下」を名乗るようになる。次第に清の発達障害が目につくようになり、周囲からのイジメが激しくなったため、千葉県にある養護施設「八幡学園」に入園する。12歳だった。そこで生活する中で、清は画家としての才能を開花させることになる。

第2章「学園生活と放浪への旅立ち」ー八幡学園の授業でちぎり絵に出合った清は、独自の手法を確立する。1937(昭和12)年から数回にわたり、八幡学園の子どもたちの作品展が東京で開催されると、とりわけ清の貼り絵は注目を集めた。美術界の重鎮だった洋画家・安井曾太郎や梅原龍三郎らがその貼り絵を高く評価する一方で、弱冠17歳の清の天才性とその作品をめぐって議論が巻き起こる。

学園での生活に飽きた清は1940(昭和15)年、突然出奔して放浪を始めた。家々を訪ねて食べ物を乞い、駅舎の待合室で眠るという生活は時として過酷なものだったが、清はなにものにも縛られない自由を選んだ。

その後10年以上日本各地を巡る中、時折自宅や学園に戻っては、驚異的な記憶力を頼りに旅先で見た風景を貼り絵で表現した。1954(昭和29)年、清は放浪画家として新聞記事で大きく報道され、広く知られるように。清の自由気ままな旅は難しくなり、制作活動に専念するようになった。

第3章「画家・山下清の始まりー多彩な芸術への試み」ー1956(昭和31)年、清の展覧会が東京・大丸百貨店で開催される。26日間で約80万人が来場した。その後も全国各地で展覧会が開催され、テレビや雑誌の取材が増えると、その話の内容や独特の話し方にも注目が集まり、人気となった。このころから、ペン画を多く制作するようになり、風景や季節の行事に取材した作品を残している。数は少ないものの、油彩にも着手した。

第4章「ヨーロッパにて―清がみた風景」ー清は強く外国に行きたがった。1961(昭和36)年、39歳の時にヨーロッパを中心都する12か国を約40日間で巡る取材旅行へと旅立つ。各地の風景をスケッチブックに残した。街並みや風景はより写実的に捉えられている。

第5章「円熟期の創作活動」ー1956(昭和31)年以降、清は日本各地で展覧会が開催される際、その土地の窯元を訪ねて陶磁器の絵付けを行った。この頃には、目の不調のために細かい作業を擁する貼り絵制作を控え、ペン画などの手法を多く手がけた。

清は新たなテーマとして「東海道五十三次」を選び、約4年間の取材を経て、ペン画に着手した。だが眼底出血により作業中断を余儀なくされ、およそ2年後の1971(昭和46)年、脳溢血により逝去。49歳だった。

療養中も密かに制作を続けており「東海道五十三次」のペン画を完成させていたことが判明した。ペン画は散逸してしまったが、それを基にした版画によって、その全体像が今に伝えられている。

SOMPO美術館の住所は東京都新宿区西新宿1-26-1で、新宿駅西口から徒歩5分。休館日は月曜日、ただし7月17日は開館。開館時間は午前10時から午後6時まで(最終入館は午後5時半まで)。観覧料は一般1400円、大学生1100円、高校生以下無料。

問い合わせは050-5541-8600(ハローダイヤル)。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?