須田国太郎「東西絵画の綜合」

「東西絵画の綜合」という壮大なテーマを追求し、骨太で生命感あふれる独自の油彩表現を切り開いた画家・須田国太郎(1891-1961)の約10年ぶりとなる大規模な展覧会が東京に来る。

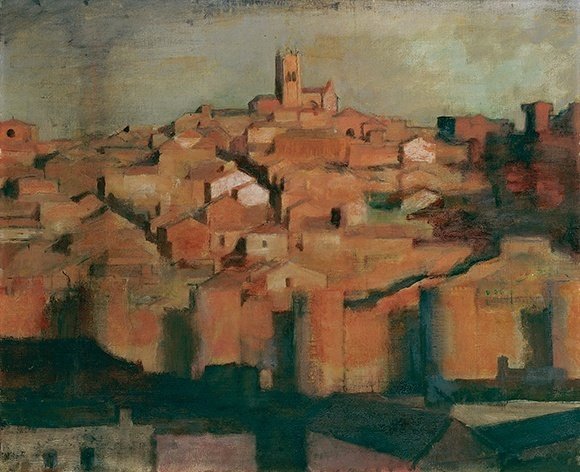

須田の油彩の代表作、戦前の渡欧期に撮影した貴重な写真、また能・狂言への造詣への深さを示すデッサン、そして長年にわたって蒐集した「グリコのおもちゃ」のコレクションを紹介する展覧会「生誕130年 没後60年を越えて 須田国太郎の芸術ーー三つのまなざし」が開かれる。

2024年7月13日(土)から9月8日(日)まで世田谷美術館(東京都世田谷区砧公園1-2)にて開催される。

須田は2021年に生誕130年、没後60年を迎えた。これを記念して5会場で開催する本展は、昨年より愛知、大分、兵庫、広島と巡回し、世田谷美術館がいよいよ最終会場となる。

須田は日本の精神文化に根差した油彩画の在り方を追求した。

京都に生まれた須田は、京都帝国大学(現在の京都大学)および同大学院で美学・美術史を専攻する一方、関西美術院で油彩の基礎を学んだ。

1919年に28歳で渡欧。スペインのマドリードを拠点にヨーロッパ各地を訪れ、ヴェネツィア派の色彩理論やバロック絵画の明暗法など、西洋絵画の底流にあるリアリズムの表現に触れる。

この渡欧は須田の制作に大きな影響を与え、須田は自らが会得した理論を背景とした、骨太で生命感あふれる独自の油彩表現を切り開いていく。

1932年に41歳で初個展を開催。これが契機となり、独立美術協会の会員となると同会を中心に意欲的な作品を次々と発表した。

展示は全四章から成る。

○第一章「画業の歩み」ー初期から絶筆までの代表的な作品およそ30点で構成し、須田国太郎の創作活動の展開を紹介する。

○第二章「旅でのまなざし」-ヨーロッパ留学中に撮影した写真約50点と関連する油彩画作品で構成。旅行中に使用したカメラ、イーゼル、絵具箱、鞄なども展示する。

○第三章「幽玄へのまなざし」ー須田が幼少時から親しんだ能・狂言への造詣の深さを示すデッサン約50点と関連する油彩・水彩作品で構成。須田が画面に残した手と視点の軌跡を追う。

○第四章「心理へのまなざし」ー須田の代表的な「墨の絵画」と呼ばれる作品群を核とする油彩作品で構成。あわせて、学術的な心理の追求としての著作物や、須田が造形とデザイン性に注目して蒐集した「グリコのおもちゃ」も紹介する。

三之瀬御本陣芸術文化館蔵

開館時間は午前10時から午後6時(入場は午後5時半まで)。休館日は毎週月曜日。ただし、7月15日(月・祝)、8月12日(月・振替)は開館。7月16日(火)、8月13日(火)は休館。

観覧料は一般1400円、65歳以上1200円、大高生800円、中小生500円、未就学児は無料。

問い合わせは℡03-3415-6011。世田谷美術館の公式サイトは https://www.setagayaartmuseum.or.jp/

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?