生物多様性がデジタル空間にも及ぶ ⁈

記事 「サイバー空間に及ぶ生物多様性」

今日(23年2月24日)の日経新聞記事「サイバー空間に及ぶ生物多様性」は、衝撃的な内容でした。デジタルツイン社会について、別次元の議論が必要になってきたというのが正直な感想です。

記事の内容は、「遺伝資源」のデジタル化に伴い、途上国と先進国が対立しているというものでした。

医薬品や、食品、化粧品には、動植物や微生物が持つ成分を原料にしたものが多いのですが、この成分を作る遺伝子が「遺伝資源」で、その実態はデジタル配列情報です。

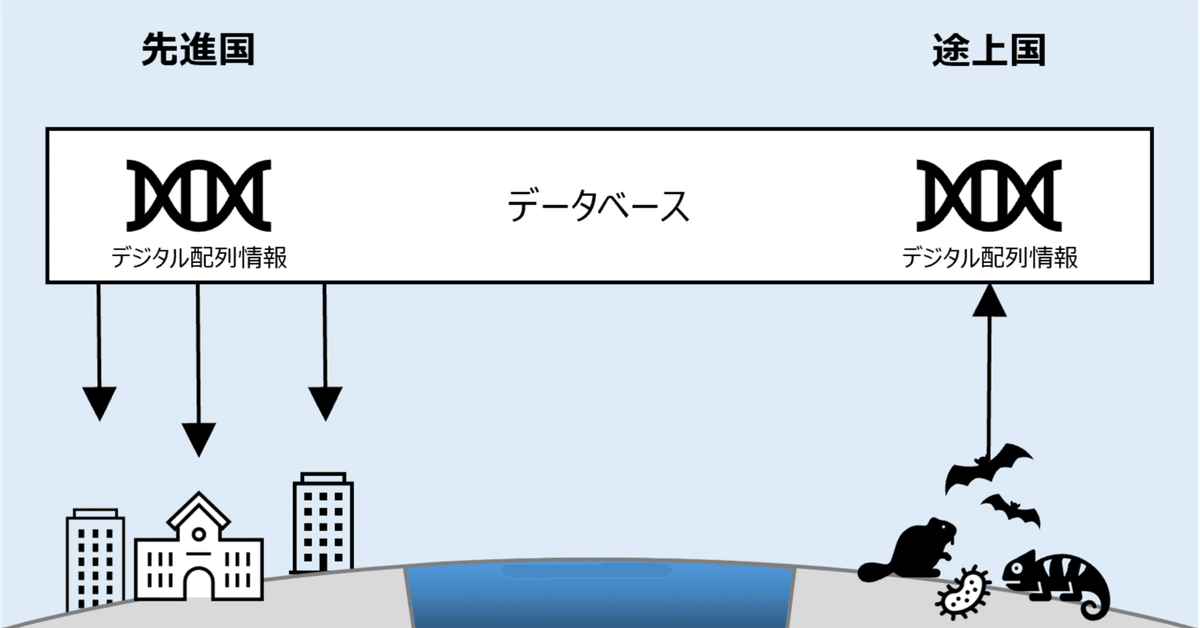

多くの「遺伝資源」は熱帯などの途上国にあり、先進国の企業や研究機関が動植物や微生物を持ち帰り、製品を開発していました。これらの動植物や微生物は、鉱物資源と同様、提供国に権利があります。

ところが今、解析技術の高度化により、動植物や微生物を持ち帰らなくても、遺伝子解析用のシーケンサーを使って、その場で遺伝情報を読み取れるようになり、そこで取得した情報がデータベースに収められて世界中に流通し、広く利用されるようになりました。

そのため、「遺伝資源」を持つ途上国は、動植物だけでなくデジタル配列情報を生物多様性条約の対象にするよう求めたり、利用側である先進国が売上の1%を途上国に還元するよう適切な利益配分を求めたりしています。

一方、先進国の政府や企業は、いくつかの理由でこれに抵抗しており、科学や産業の進展を阻害しない形での合意を目指していく必要があるというものでした。

地球上生物がデジタルツインの対象に

ここには、少なくとも、これまでのデジタルツインに関する議論に見られない論点が二つあります。

一つは、デジタルツインで扱う情報の大きさと範囲です。

これまでの議論をみると、デジタル空間と現実空間とで共有する情報は、人間や機械、自動車といったように、人間社会を構成する目に見える大きさのものが中心でした。

それが、ここでの情報は、遺伝子(デジタル配列情報)という分子レベルであり、そして、地球上の生物がすべてデジタルツインの対象となっています。

背景には、デジタルツインの申し子ともいえる「合成生物学」の存在があるといいます。デジタル情報をもとに遺伝子の塩基配列を人工的に設計し、ゲノム編集などで微生物を改変して有用物質を効率よく生産するもので、医薬品や食品、化学品、農業などで応用が期待されています。

しかし、人間社会を超えた自然界や生物界をデジタル化の対象にした場合、情報はいったい誰のモノかという議論がついて回ります。

センシングする側とされる側の権利

新たな論点の二つ目は、「センシングに関する権利」です。

デジタルツインでは、現実空間をセンシングしてデジタル空間に再現しますが、「遺伝子解析用シーケンサーによる遺伝情報の読み取り」とは、まさに高度なセンシング技術です。

この技術の登場が、ゲームの情況を一変させました。

記事が示すとおり、この件に関して、COP(生物多様性条約締約国会議)の現場では、途上国と先進国、あるいは所有国と利用国が対立しています。

しかし、既存の国際社会が持つルールの延長線上でこの問題を捉えると、ミスリードが生じる懸念があります。

そこで、当事者に対する見方を変え、「センシングする側(人)」と「センシングされる側(対象)」という二者で捉え直してみたいと思います。

写真を撮る側と撮られる側には、どちらにも著作権と肖像権といった権利があるように、センシングする側とされる側には、どちらにも異なる権利があります。

センシングされる対象が「人間」の場合、遺伝子情報はもとよりあらゆる情報は、対象となる本人のものと考えるのが常識的な考え方です。

それが、動植物や微生物など「生物」の場合はどうか。従来のルールは、その生物の所有者、あるいは帰属する国や地域が所有するというものでした。

それは、生物がモノとして捉えるべきものだったからです。

しかし、遺伝子情報はモノではなく、生物の進化のプロセスを含んだ膨大な拡がりをもつ情報です。これを従来の所有のルールの延長線上で捉えるのは間違いです。

また、センシングの対象を「無生物(モノ)」とした場合はどうでしょうか。権利のほとんどは「センシングする側」にあると考えられます。

いずれにせよ、途上国と先進国の利益配分の問題は、センシングの議論と切り分けて行われるべきです。

仮に、生物の遺伝子情報が人類で共有されるべき情報とした場合、たとえその人が中心的に開発したとしても、そこから得られた利益を独占するのは誤りといってよいと思います。

その際の分配ルールとして、センシングの権利といった考え方を含めて議論されることを期待してます。

(丸田一如)