日本語が亡びるとき

最近、もっとも興味をそそられた本が水森美苗さんの「日本語が亡びるとき」(筑摩書房刊)だが、私がこの作家の存在に瞠目したのはもうひと昔も前のことで、彼女の処女作ともいえる「続明暗」(新潮文庫)という本を読んだときだった。夏目漱石の未完の大作「明暗」を完結させるために、漱石の文体そのものを駆使して、しかもその時代の空気や匂いや音さえも刻み込んで描きあげていったのだ。それは漱石の文体そのものであって、「明暗」のページの中に、こっそりと彼女の描いた「続明暗」をまぎれこませてみても、読者はその違いに気づかないだろう。こういう芸当をなし遂げたのが、若い女性だったということを知って、さらに驚いたものだ。

「日本語が亡びるとき」を読んで、「続明暗」という小説を書いた水森さんの背景といったものがよくわかるのだが、なんでも十二歳のとき一家の転勤でアメリカに渡った。しかし英語が生理的になじまず、まるで英語から逃げるように改造社版の「日本文学全集」を読んで少女時代を過ごしたらしい。英語が飛び交うアメリカの地で、少女はひたすら自身の存在を確認するように文学全集に浸っていたのだ。その後も大学、さらには大学院へとアメリカ生活が続くのだが、そんななかやがて「続明暗」は書かれていく。それはたぶん彼女の存在を確立するために立ち向かった戦いだったにちがいない。

そのときの彼女の母国語は、もちろん英語ではなかった。今の日本語でもなく、日本文学全集に編まれた明治、大正、昭和初期の時代の作家たちが紡いだ言葉こそ、彼女の母国語とでもいうべき言葉だったのだ。そういう母国語を少女時代から懐胎させていたからこそ、「続明暗」のように傑作が生まれたのだ。もし彼女が日本で生活していたら、おそらく「続明暗」のような作品は生まれなかっただろう。アメリカといういわば密室のような空間と、タイムスリップした時間のなかに自己を没入させたからこそ「続明暗」の世界が創造できたのだ。

改造社版の「日本文学全集」に編まれた作家たちの時代を、日本文学の黄金時代であり、奇跡の文学群を輩出した時代だったと書く。その黄金時代を築き上げた日本文学はその後どうなったのか。それこそ「日本語が亡びるとき」の主題なのだが、その黄金時代は遠の昔に消え去ってしまった。消え去ってしまったどころから、現代の日本文学はいよいよ衰弱していく。悲惨なばかりに力を失い、滅びに向かっていると彼女は書くのだ。文学が衰弱しているということは、言葉そのものの衰弱であり、日本文学が力を失い衰退へと向かっているのは、日本語そのものが力を失い衰退へと向かっていることだと。

そこにもう一つの大きな主題が縫い合わされている。それは英語だった。いまや時代は英語の世紀になってしまった。世界は英語という言語を中心に回っていく。経済も、政治も、科学技術も、学術も、文化も、芸術もと、ありとあらゆる領域が英語を中心にして動いてく。コンピューターの登場、さらには一瞬にして世界をつなげるインターネットの出現で、英語はいよいよ世界を征服していく。あらゆる言語が英語の前には弱小言語となり、ローカル言語となって消えていく。それは日本語だって同じで、やがて日本語だって消えていくかもしれない。

日本人の英語熱はいよいよさかんである。英語学習に関連する事業の売り上げ規模は、年間四千億円になんなんとする。出世の査定になるのだから社員も必死になって英語学習に励む。親は何千時間も英語に取り組んだがまったく英語が話せない、だからこそ子供たちは英語が自由に話せるようになってほしいと幼児の頃から英語塾に通わせる。こういう国民の熱狂的な英語熱に押されて、とうとう文部科学省は小学校から英語のレッスンを取り入れる政策に乗り出した。

![]()

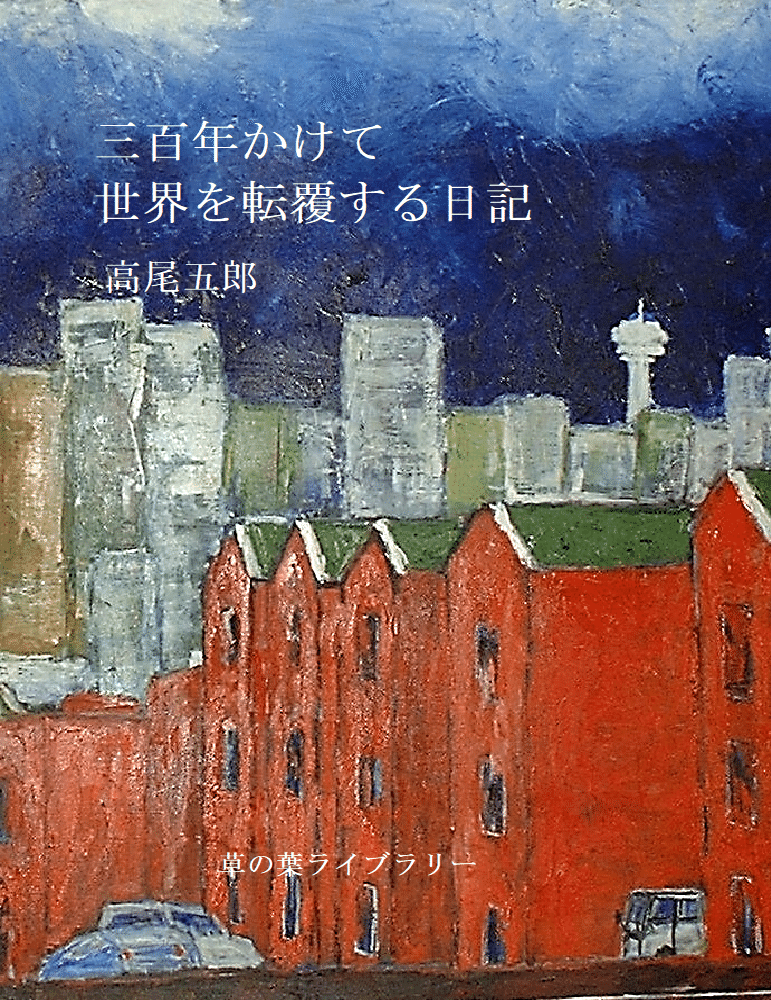

エッセイ「日本語が亡びるとき」は《草の葉ライブラリー》版「三百年かけて世界を転覆する日記」に所収。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?