第22回「本を売る」ことに魅せられて

2007年(平成19年) 10月1日、志夢ネット加盟のオーナーから昼すぎに電話がありました。

「草彅さんの指摘通りに棚のレイアウトを変えたら週刊誌の売上が2割、月刊誌の売上が1割伸びました」

連絡をくれたオーナーは興奮ぎみでした。こちらとしても、こんなに早く効果がでて嬉しい。この店を臨店したのは8月。雑誌売場が気になったので、オーナーと店長に改善点を挙げレイアウト変更を提案しました。レイアウトを変更したのは8月下旬でしたので、実際の効果が出たのはこの9月の売上からです。ただ正直言って、売上は絶対上がると思っていました。理由は簡単で、この店を設計した建築デザイナーに問題があったからです。この建築事務所は書店業界でも有名な会社。数々の実績があることは確かですが、商品構成やゾーニング、棚のレイアウトなどにも細かく口を挟みすぎるところがあるのです。提案するのは自由ですが決定権は店になければならない。本来は店の意見を入れてデザインの変更をするのが設計士の仕事なのに、自信過剰というのかクライアントの意向をいれずにデザイン重視の店舗設計をやりたがる困った業者なのです。そんな流れの中、デザイナーのプレゼンに負けてオーナーのほうが折れてしまうのです。けっこう立派なプレゼンなので、現場経験が乏しい書店経営者は騙されてしまいます。

オープン後、雑誌の売上が悪いと聞き、店の図面を見たときに、すぐに問題点がわかりました。ほかにも問題点はありますが、まず雑誌の売上を改善することを提案しました。なぜなら週刊誌の売上を伸ばすということは、週に1回来店する客を増やすことであり、週1回、月に4回も足を運んでくれる上顧客が増えると当然のことながら、月刊誌の売上も書籍の売上もプラスになるのです。先月は20%増でしたが、まだまだ伸びることは間違いないでしょう。

昨今、有名な建築デザイナーや空間デザイナーによる店舗設計で差別化を考えている書店経営者が多いようですが、デザインだけでは本は売れないと僕は思います。

10月8日、フェア・仕掛け販売・既刊で売った本など 毎月報告書を提出してもらっていますが、こんな事例が・・・

-----------------------------------------

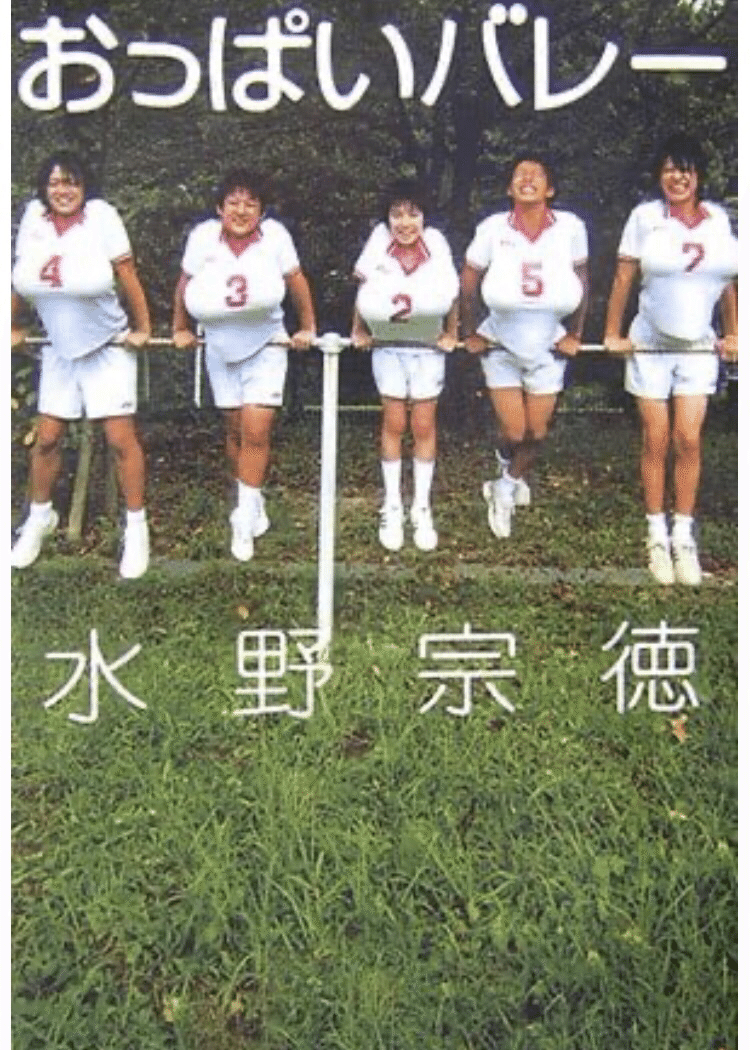

水野宗徳『おっぱいバレー』(泰文堂2006年刊)が棚ざしで売れていたので、

POPをつけ平積みにしてみたら動かなくなりました。

女性スタッフに聞いたところタイトルと表紙が悪いという事なので、表紙の三分の二まで隠れる手書き帯を巻いたら動いた。

-----------------------------------------

確かに、この装丁は買いにくいですね。

この本売れてる店とそうでない店との差がありました。このままの表紙で売れる店もあれば、まったく動かない店も・・・

今回、この工夫をした店は女性客が多い店でした。すべてに通じる売り方ではないけど、いろいろ試しみる姿勢が大事だと思います。

ちなみに、この本は2009年、綾瀬はるか主演で映画化されました。

10月10日、報告書より①○○出版社から今度発売の新刊のプルーフを送るので、感想を送って欲しいと依頼され、期日までに感想と新刊指定注文書を送信した。②同じ著者の既刊文庫は大量に送品されて、事前にたくさんのパネルやポスターが送られて来た。③ところが、新刊のほうは、配本ゼロでした。

自分の推薦文がオビに書いてあるのに配本がない。いろいろな書店員に話を聞くとしょっちゅうあるみたいですね。プルーフを依頼している人と配本を決定している人が違うのが一因のようですが、要するに組織として機能していないのでしょう。

10月19日、4月~9月の上半期の販売データを集計して分野ごとの出版社の売上順位 を抽出。

文庫

1位 角川書店

2位 新潮社

3位 講談社

4位 集英社

5位 メディアワークス

6位 文藝春秋

7位 幻冬舎

8位 光文社

9位 徳間書店

10位 双葉社

新書

1位 講談社

2位 PHP研究所

3位 新潮社

4位 中央公論新社

5位 光文社

6位 幻冬舎

7位 青春出版社

8位 筑摩書房

9位 文藝春秋

10位 角川書店

文芸

1位 講談社

2位 集英社

3位 幻冬舎

4位 角川書店

5位 ゴマブックス

6位 スターツ出版

7位 小学館

8位 文藝春秋

9位 新潮社

10位 河出書房新社

文庫の角川は、対前年でみると30%減、でも1位をキープ。 前年は『ダ・ヴィンチコード』が売れていましたね。

新書は、ノベルズも含んでいるので、講談社が1位。

文芸の5位6位は、ケータイ小説の力。文春や新潮より売ってます(泣)

あくまでも志夢ネットのデータ。よそ様はわかりませんが・・・

しかし、こうしてジャンルごとの出版社ランキングが抽出できるようになったのは、便利です。以前はエクセルを駆使して、自分で作っていましたが、システムを改良してもらい抽出できるようになりました。

また本部発注の集約も以前はメールで集約していましたが、システムに店が直接入力する形に変えました。全店の注文数が確定した段階でボタンひとつで全店分の注文書が作成される仕組みを構築しました。システム担当の文献社の吉村さん ありがとうございました。

10月21日、帰宅途中ちょっと寄り道して立川へ。エキナカ商業施設「エキュート立川」に行きました。2階改札内には、オリオン書房さんが「PAPER WALL ecute立川店」を出店。 WALLって「壁」「城壁」「防壁」という意味があるけど 「本の壁」という意味なのかな?

当時、駅構内の書店ですとブックガーデンやキオスクのような書店をイメージしていましたが、この店の印象は違いました。効率第一の品揃えになっていないところが素晴らしい。その名のとおり、しっかりした本も揃えて壁をつくっています。従来のカテゴリーではなく、文芸書や人文書、サブカルなどが同居する棚が面白い。じっくり棚を見ているだけで愉しい。また来たくなるお店です。

10月26日、今日来た版元との話。文庫も雑誌もある版元だから「おたくは大手だよね」とたずねると 「いいえ、うちは中小ですよ」と言う。

一般企業に大手と中小があるように、出版業界にも大手と中小があります。

だが、その境界線は微妙です。上場会社だけが大手というわけではありません。出版社で上場している会社は、限られています。最大手と言われている講談社や小学館は上場していませんし・・・では、何が基準なのか。「文庫をだしてたら大手? 」「雑誌をだしてたら大手? 」自社ビルがあると大手か?講談社、光文社、新潮社、文藝春秋など受付嬢のいる出版社は大手のように思うが、どうだろう。

取次の取引条件が良い出版社も大手と言えるのでは?

例えば、新刊委託は6ヵ月後に精算されます。(取次から出版社に支払いがあるのは)

ところが、一部の出版社は「内払い」「条件払い」と言って、委託部数の30%とか或いは50%を先にもらっています。ちなみに100%もあります。これだといくらでも本が作れますね。納品したら全額取次が払ってくれるのですから。取次銀行と呼ばれる所以です。また支払いに関しても、月1本締めではなく、月に2回締めがある版元があります。通常25日締めで、支払いは35日サイト。翌月末に取次から入金がありますが 中には、10日締めと25日締め、毎月15日と月末に入金がある版元があるのです。これだと資金繰りも楽ですね。但し、前半10日までに新刊が発刊されないと、10日締めの納品が少なく、下手をすると返品のほうが多くて赤残になるケースもあります。このような場合、逆に取次店へ翌15日までにお金を振り込まなければなりません。 したがって、10日締めと25日締め、月2回締めのある版元は計画的に前半と後半にわけて本を発行しています。

前半10日までに文庫を出して、10日以降に単行本を発刊する版元が多いのは、このような理由からでしょう。しかし、書店への請求も月2回から月1回に変わっていますので、月2回請求がある版元は、取次にとって大きな負担なのです。このような好条件を既得権として、もっている出版社こそ大手というべきか!?

既得権と言えば、「正味」の問題もありますね。通常、書店には雑誌は定価の77%書籍は定価の78%で卸されます。取次の取り分は、「八分口銭」と言われていて、8%が基本です。

つまり、出版社は取次に雑誌は69%書籍は70%で卸しているのです。

ところが、取次への卸が工学書などは定価の72%以上、医書の版元の正味は76%もあり、高正味の出版社があることも事実です。これらも出版社の既得権と言えます。

しかし、取次も一方で新規の出版社とは、厳しい条件で取引しています。1973年のオイルショック以降は、定価の68%や67%で取引している版元もあります。90年代以降、新規に口座を開設する出版社は、かなり叩かれています。定価の65%おまけに「委託の歩戻し」と言って、委託の手数料を抜かれるのです。2%或いは3%など。そうなると実質63%62%で取引していることになります。ネット書店の直取引と同じくらいですね。しかも取次によっては、委託精算時の6ヶ月後に歩戻しを引かれるのではなく、最初の納品時に歩戻しを抜く取次店もあります。こうして安く買い叩かれる新規版元があるのに、その分を書店には還元していません。八分口銭どころか、10%〜15%が取次の利益となっているのです。では取次は儲かっているかと言えば、そうでもありません。

一方で大型書店チェーンに対しては、「統一正味」と言って取引条件を優遇しているのです。書籍は通常78%のところを、数%安く、統一正味と言って、73%くらいの低正味で卸している有力な書店チェーンもあるのです。となると先ほどの医書など高正味出版社の本も「統一正味」で卸しているので、取次にとっては逆ザヤとなり、利益を毀損しているのです。おまけに、特販部員(大型書店チェーンの営業担当)が店に張り付いて、お手伝いしていますので、これらの人件費を考えると取次にとって、大手書店との取引は利幅の薄い取引と言えます。

高正味という既得権を持つ出版社は、それぞれ団体をつくり取次に対抗しているのです。今日の運賃協力金には応じても、正味を下げてくれと取次が頼んでも応じる様子はありません。

今回、この「正味」委託の「内払い」「歩戻し」は、出版業界では、タブー視されていますが、記しておきます。

10月31日、今日来たA出版社の営業マンが「9月・10月は書店の廃業が多かった」と言いました。新店ばかりが目立ちますが、その影で多くの書店が閉店しています。年間で約千軒ということは、毎日2~3軒の書店がなくなっているのです。

これら廃業店の情報は「共有書店マスタ・ユーザ会」から送られてくると聞きました。通常、書店が廃業する際「店を閉めます」という連絡はありません。(「返品了解」が必要な版元は別)商品を返品し、ひっそりと店をたたむケースが多いのです。(SNSがある今日では閉店情報は拡散されます)

廃業、倒産は書店だけでは、ありません。2000年以降、出版社の廃業、破産、民事再生は後をたたなくなります。

そんな話をA出版社の営業と話していたら、

「エクスメディア自己破産」のニュースがはいってきました。

出版社が倒産すると書店本部は、大忙しです。まず在庫の把握。そして、自動発注の解除。なぜ自動発注を止めるかと言うと、出版社は倒産したのだから出版社の倉庫からは出庫されません。ところが取次店に在庫があると入荷してくることもあるためです。次に委託期限内の商品をピックアップし、返品の指示を各店舗にだします。残った商品は非再販となるので、値引き販売します。それでも売れ残った商品は決算の際に廃棄します。

出版社が倒産すると書店の利益も毀損するのです。

11月9日、中間決算が終わった取次や版元から嘆きの声が多い中、絶好調の版元もあったりします。実用書の池田書店も調子がいい版元のひとつ。『超ウケる!おしぼりヒヨコのつくり方』がTBSの「はなまるマーケット」で紹介され売れています。

また『キミは松井か、イチローか。―野球革命 4スタンス理論』が日本テレビの「おもいッきりテレビ」で紹介され重版を重ねています。

そして、最新刊『200字で伝える気のきいた1分間スピ-チ』がフジテレビの「めざましTV」で来週月曜日に紹介予定だとか・・

(この本の監修は、めざましTVのメインキャスター大塚範一さん)版元から働きかけた訳でもない・・・と言う。おかげで今期は前年比3割増。「ついてますね」と言うと、担当の営業の方は 「実は今日お金を拾いました。5000円。でも、すぐに交番に届けました」

そのツキをこちらにもわけてくれ!

11月13日、メーリングリストや掲示板を利用して、情報の共有をしている書店チェーンは多いと思いますが、志夢ネットでは発言する人や質問に答える人が決まっています。もっと活性化するために・・・ということで発言者にポイントをつけて、年度末にポイントの高い人を表彰するということになりました。おまけに、誰が今何ポイントなのかランク表というか成績表を定期的に皆に示す事で、発言をしていない人が誰かがわかる仕組みにしようということに・・・

だったら加盟店のオーナーの成績表もつくりますか? いちばんレスが遅い社長は誰かもさらしますか? とメールしたら、あっさりOKがでました。

これで会社は活性化するか?!

11月14日、光和コンピューター主催のセミナーに参加しました。

テーマは「出版不況をどう乗り越えるか」で

筑摩書房の菊池明郎社長が「筑摩書房の再建と生き残り策」について講演。

休憩をはさんで、後半は菊池社長と文化通信の星野部長が対談し「今後の業界の見通し」の話となりました。

筑摩書房が会社更生法を申請したのは、今から29年前。当時、菊池社長は入社7年目の営業平社員だったが、再建時に自ら「課長にしてくれ」と役員にかけあい、以後、営業の現場をひっぱってきたという。

「ちくま文庫」の創刊や「ちくま文学の森」の成功、それとバブル経済の追い風で本社ビルを売却し36億円の負債を10年で完済させたのです。

その後は、ちくま新書の創刊や『金持ち父さん』などベストセラーにも恵まれ今日に至ります。

河出書房新社の若森社長も営業出身ですが、

厳しい時代を乗り越えるには、編集だけではなく優れた営業マンが不可欠だと思います。

今は出版社の営業は「冬の時代」セミナー会場で、数人の版元営業にお会いしましたが、「うちの社長にも聞かせたいセミナーだった」という声があちらこちらで聞こえました。

11月19日、日本書店大学の臨店研修で高松に来ました。瀬戸内海を見渡せる観覧車が屋上にある売場面積2000坪の宮脇書店総本店を見学しました。観覧車一台一台には、出版社の広告がプリントされていました。

3階入り口に「歓迎 日本書店大学御一行様」の文字が…そして、なんと宮脇富子社長が出迎えてくれました。オマケに讃岐うどんのお土産までいただきました。感謝。感謝。

高松を中心に全国に宮脇書店の王国をつくりあげた社長の宮脇富子さんは、大変お元気で、特別講演をしてくださりました。そしてその日は高松のホテルに日本書店大学一行が宿泊しました。この夜、志夢ネットのオーナー二名から呼び出され「酒が足りない」などの文句を言われパワハラを受けました。この時ばかりは、辞めようと考えました。

11月20日、日本一小さな県は、四国の香川県。 (ちなみに日本一広い都道府県は北海道、2番目が岩手県)

その日本一小さな香川県には、売店も含めて宮脇書店が140軒あります。車で5分走ると宮脇書店に必ず遭遇するのです。自社競合が日本一激しい地域です。

宮脇富子さんの話によると、宮脇書店も地元である香川県では儲かっていないという。

そんな中、昨年末に紀伊國屋書店(2017年5月31日閉店)が、今年の春に旭屋(2008年6月22日閉店)が出店しています。

紀伊國屋書店は、宮脇書店の本店と同じ商店街にできた三越の別館にあり、デザインを重視したオシャレな店づくりでした。一方、旭屋はイオンの中に産経学園と一緒に出店。

最近の旭屋さんは、カルチャーセンターである産経学園と一緒に店をつくるケースが多いですね。おそらく書店だけではイオンの高額な家賃を払えないのでしょう。しかし、店内の検索機で本を検索してみましたが僕が欲しい本は残念ながら紀伊國屋書店にも旭屋にもなかった。そして、宮脇書店本店には在庫があったのです。

さて、2007年(平成19年)も年末となりました。ここで世間は、どうだったかを少し振り返りたいと思います。

7月29日、第29回参院選が投開票されました。自民党は、年金記録漏れや閣僚の不透明な事務所費・失言で逆風にさらされ、改選前の64議席を大きく下回る37議席と、大敗を喫しました。一方、民主党は60議席を獲得し、参院で第1党になりました。与党は参院で過半数を失い、衆院と参院とで多数派が異なる「ねじれ」が生じました。

安倍晋三首相は、参院選惨敗後も続投しましたが、11月11日で期限が切れるテロ対策特別措置法の延長に職を賭す決意を示し、参院の主導権を握る民主党の小沢一郎代表に党首会談を申し入れましたが、拒否され政権運営に行き詰まり安倍首相は9月12日、突如退陣を表明しました。

自民党は総裁選を実施し、福田康夫元官房長官が麻生太郎幹事長に大差で勝利。9月26日、国会で第91代、58人目の内閣総理大臣に指名され、福田内閣が発足されました。

またこの年は、不二家が消費期限切れ牛乳を使用してシュークリームを作っていたことが発覚し創業家一族の社長が引責辞任。また北海道の食品加工卸会社ミートホープのひき肉偽装事件、人気土産「白い恋人」の賞味期限改ざん、伊勢の老舗和菓子屋・赤福の製造年月日改ざん、高級料亭「船場吉兆」は牛肉の産地を偽装するなど不祥事は全国で後を絶たず、食への信頼が大きく揺らぎました。

12月3日、自由国民社『現代用語の基礎知識』が選ぶ「2007ユーキャン新語・流行語大賞」発表されました。

大賞は、「ハニカミ王子」(アマチュアゴルフの石川遼選手 プロ転向は2008年1月)と「(宮崎県を)どげんかせんといかん」(東国原英夫・宮崎県知事)。トップテンには「大食い」「消えた年金」「食品偽装」「そんなの関係ねぇ!」「鈍感力」「どんだけぇ~」「猛暑日」が選ばれました。

では2007年の出版業界は?

10月14日、ブックファースト渋谷店が閉店しました。売上不振ではなく、ビルの建て替えが理由です。多くの読者に惜しまれ、そして、僕ら働いていた書店員から悔やまれる撤退でした。

年間ベストセラーの1位は、坂東眞理子『女性の品格』(PHP新書)2位は、田村裕『ホームレス中学生』3位は、渡辺淳一『鈍感力』(集英社)でした。

清宮社長に電話すると「だからよぉ 『中学生がホームレス』って本が売れてるだろ」と言うので「『ホームレス中学生』ですね」と聞き返すと「そうだよ。『中学生がホームレス』だよ」何度言ってもダメでした(笑)

2007年の映画は、どうだったか?

主演:ジョニー・デップ 監督:ゴア・ヴァービンスキー「パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド」

主演:ダニエル・ラドクリフ監督:デヴィッド・イェーツ「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」

主演:木村拓哉 監督:鈴木雅之「HERO」が興行ベスト3でしたが、僕が個人的に観て面白かった映画は「エンロン 巨大企業はいかにして崩壊したのか?」史上最大の企業スキャンダルの真相に迫るドキュメンタリー映画や渋谷シネ・ラ・セットで観た「TOKKO」

監督は、日系アメリカ人のリサ・モリモト。彼女の亡き叔父が特攻隊の生き残りであったことが、この映画を製作した動機らしい。

しかし、しかし、一番は原作:伊坂幸太郎 監督: 中村義洋の「アヒルと鴨のコインロッカー」です。映像化不可能と言われていた作品を見事に描きましたね。

ブックファーストは、閉店したので、この年末年始は家で過ごせます。

寒くなってきたなと思ったら、空から白い雪が.....

では、この曲で2007年を締め括りましょう。

EXILE「Lovers Again」(作詞:松尾潔、作曲:JIN NAKAMURA)

初雪にざわめく街で 見覚えのあるスカイブルーのマフラー

ふり向いた知らない顔にうつむく

あの人が部屋を出てから この退屈な街に二度目の冬

僕はまだ想いの炎消せずにくすぶっている.....

つづく

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?