娘とアール・ブリュットをみに。

ポケモンからアール・ブリュット展

いかん。

このままではゴールデン・ウィークが、

バイオレット・ウィークになってしまう。

正確には、ポケットモンスター・バイオレット・ウィークに。

なんならすでに半分なっちゃってる。

娘は憑かれたように画面を見つめ、ボタン一つでピカチュウを戦闘に送り込む。何度も何度も。

待て。生物多様性をキミの代理戦争に利用するな。乱獲はやめろ。それは無用の殺生というものだ。

かくして私は娘をお出かけに誘ってみた。

「お父さん、行きたいトコあんだけど、付き合ってくんない?」

「ヤダ」

こちらをチラとも振り返ってくれない6歳児。

「サーティワンとゲーセンとヴィレヴァンにも行きましょうよ」

「しょうがないな。どこいくの」

モンスタボールよろしく、小一娘をゲットだぜ。

連れ出した先は、東京都渋谷公園通りギャラリー。「アール・ブリュット ゼン&ナウ Vol.3ただよう記憶の世界」なる展覧会だった。

国内外のアール・ブリュットシーンで活躍する作家、とりわけ何らかの障害をもつ作家たちの作品が紹介されていた。

ギャラリーは渋谷区立勤労福祉会館の1階にあった。名前からしてオカタイ。床のくたびれ具合から築の年季が伝わる。廊下も狭い。

渋谷区のサイトによれば「勤労者が気軽にスポーツやサークル活動を行うことができる施設です」なのだそうです。渋い。建った当時は、子どもの訪問など想定していなかったのだろう。

そんなビルの奥深くを目指して、いきなり娘がダッシュした。

だだだだだっ。子どもの足音が場違いに響く。展示入口の作品に飛びついたのだった。そこには「なんだありゃ」が壁に飾られていた。

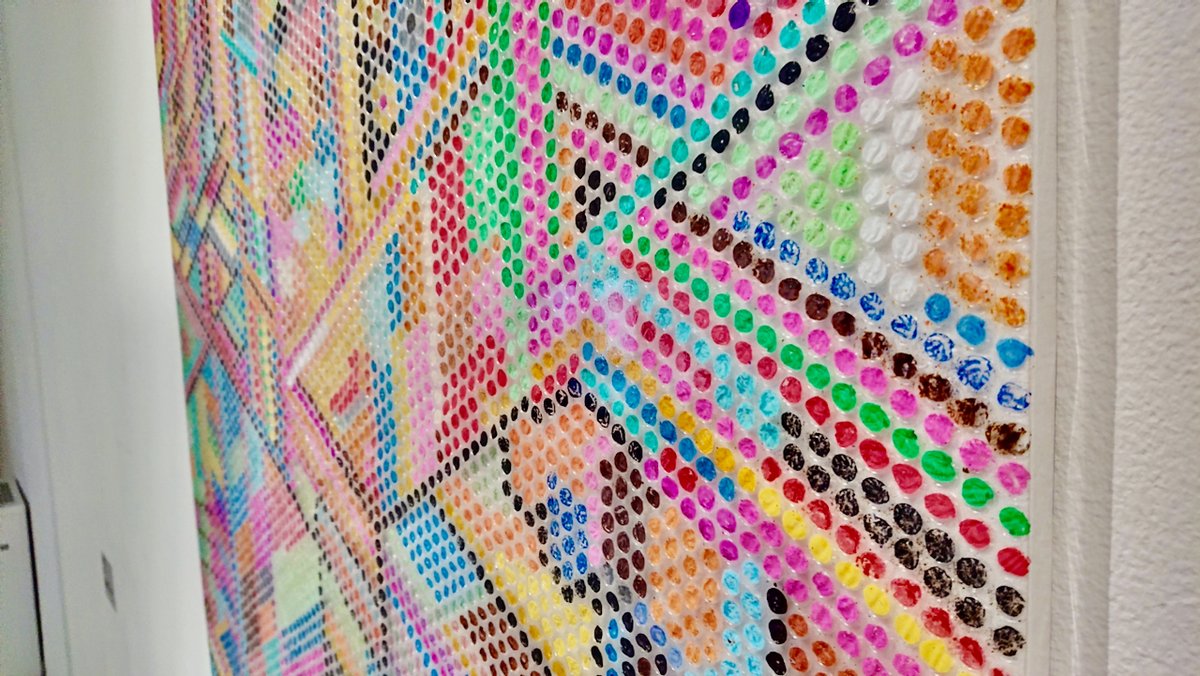

色が聴こえる。色に流される

大ぶりな座布団サイズの作品が2枚。

遠くから見て、どちらもザラザラした手触りを予感させた。ノイズを描き起こしたかのような。しかも極彩色。いったい何色使われているのか。

昔のファミコンって、よくあんな感じで画面がバグったっけ。

作品の前で、娘の背中もフリーズしている。

しかし、一歩また一歩と近づくにつれ印象は変わり、フリーズどころではなく、躍動を感じるようになった。

そして、作品の正体も。

「プチプチ?」

そう。プチプチ。割れ物とかを包む緩衝材のプチプチ。

「え。まじで」

その作品は、プチプチが一つずつ塗り潰され、何百となり、点描画を成していた。

「さわっちゃダメ!」

娘がビクッと指をひっこめた。思わず声が大きくなってしまった。

しかし、気持ちはわかる。とってもわかる。ただでさえプチプチなのだ。ツンツン、プニプニ。できればプチッと。むしろそっちのほうが正しい使い方とも言える。

囚人のように両手をガッチリ後ろに組み、寄り目で観察する6歳と43歳。私が作品だったら「口くせえよ」と言いたくなるほど、「とくに43歳のほう」と付け加えたくなるほどの至近距離。

「何が見える?」

「ここにKがある。ここにも」「こっちはY」

「三角がたくさんあるね」

私と娘とでも、見えてくるものが違う。絵には特定のモチーフがあるわけではなく、幾何学模様でもない。

1プチ1プチ塗りつぶしているうちに線ができ、面が生まれ、図形になる。それが隣の線や面の展開につながり、いつの間にかタペストリーになっていた。のではないか。

規則性はない。かといって、完全なランダムでもない。自分にしか見えていないものを描いている。それが一瞬で伝わる、圧倒的なオリジナリティ。

なによりも、間違いなく美しい。もしプチッとやったら。聴こえてくるのは、きっと色の弾ける音だろう。

美しいだけでなく、見ていて心地よかった。不思議な感覚だった。

「これずっと見てられるわ」

呆けて見惚れる私に、娘がささやいた。

「おとうさん、あっち」

ようやく出番を得た娘の人差し指。私はその先に目をやった。

滝。

「おい。嘘だろ」

ろ がため息で霞んだことに自分でも気づいた。そこにあったのは、ドットの滝だった。

近づくのも躊躇するほどの迫力。瀑布を訪れたときの畏敬を思い出した。

いま対峙していた作品とは桁違いの大きさ。幅は6歳児が腕を広げたくらい、およそ1m強。長さ、というか高さは、私が見上げるくらいなので2m以上、いやもっと。

それだけではない。滝の頭と壺にロールが太く巻かれている。つまり、広げていない部分のほうがずっと長い。

「ねぇ、これどのくらいの長さがあると思う?」

「んーわかんない。100メートルくらい?」

「さすがにそれは」

「じゃ10メートル」

「じゃ、ってなんだよ」

アホ丸出しでヤマカン合戦を繰り広げる私たちを見かねたのか、いやウルサかっただけかもしれないが、スタッフの方が話しかけてくれた。

「それは20mあるんです」

「えー!」

私たちのユニゾンが、ギャラリーの壁に反響した。

「20mだってよ」

「20メートルってどのくらい?」

「きみの学校のプールくらい」

「ふーん」

そこはピンとこいよ。

滝。あるいは、この世のプログラム・コード。混沌さえ組み込まれた秩序が、止めどなく流れ落ちているを感じる。動かない絵からスピードを感じたのは初めてだった。

死んだら魂はこんな次元をたゆたい、次を待つのかもしれない。

「ちなみに。こっちは40mあります」

スタッフさんの頭越し。まったくちなみきれていないものが、そこにあった。

「川。波、いや、竜、ですか」

とうてい視界におさまりきらないスケール。作品というには、展示空間とのバランスがおかしなことになっていた。これが作品なら、天井や階段も作品だろう。

「・・・なるほど」

6歳児と大差ないリアクションしか出ない43歳。人間ほんとうに驚いた時は、眼前の出来事に鈍感になることを実感した。私が驚ける能力を軽々と超えていた。脳の過呼吸と防衛本能。蒸発した父親が16年ぶりに姿を現したときも、ここまで驚かなかったはずだ。

娘の手をきゅっと握った。そして、自分たちを飲み込みそうな作品を仰いでいた。

いっそ飲み込まれたかった。色に流されるままに、どこかへ行ってしまいたかった。

しばらく動く気になれなかった。

満腹画と名付けたい

もうお腹いっぱい。

最初の作品で早くもグッタリした私たちを待っていたのは、食事メニューの絵たちだった。

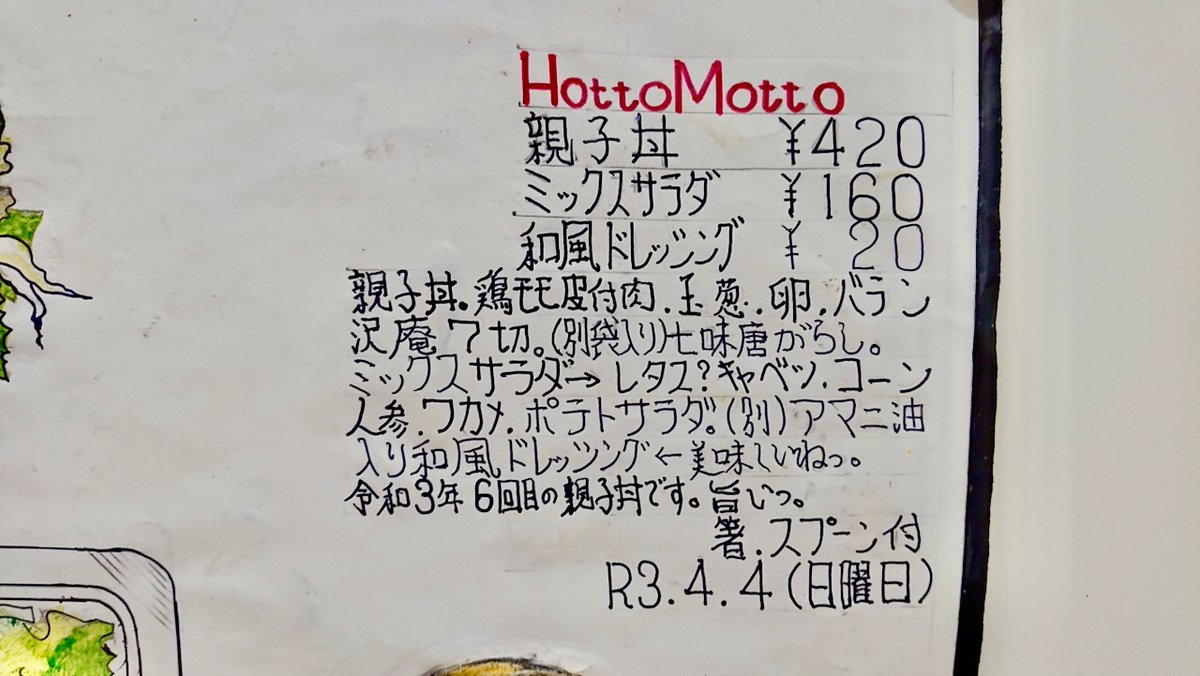

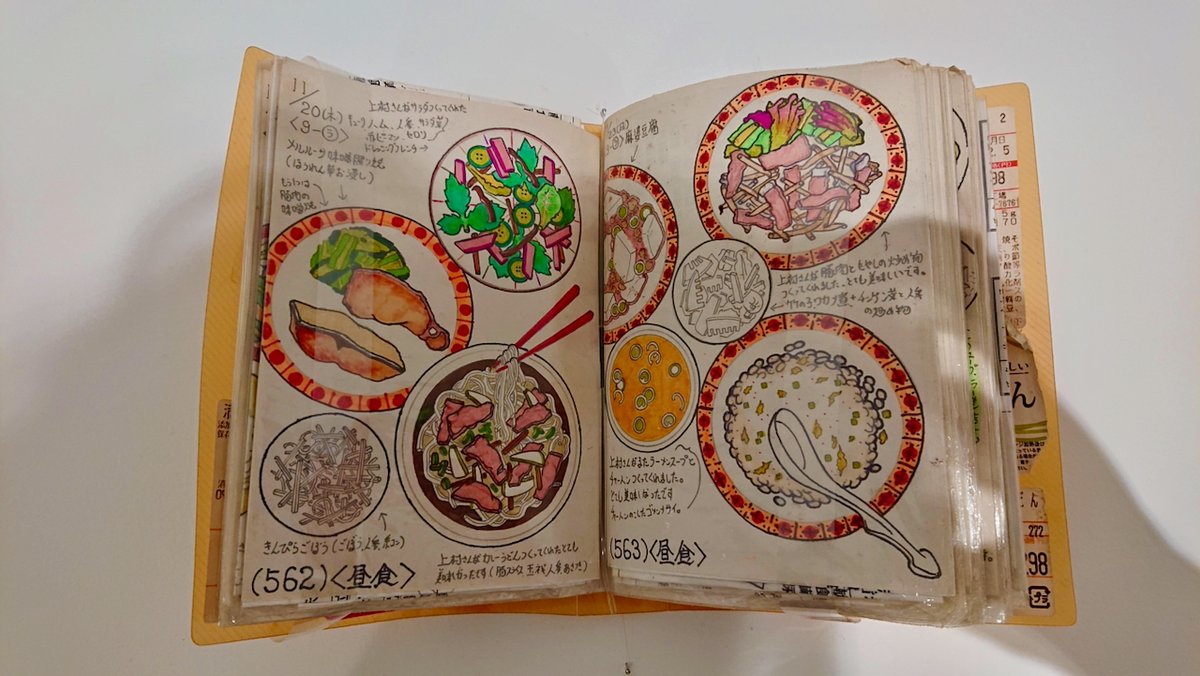

食事メニューの絵って何よ、と。それはもう食事メニューの絵としか言いようがない。

焼き鯖弁当。幕の内弁当。鰻弁当。カツ丼。親子丼。寿司の折詰。チャーハン。きんぴらごぼう。豚の味噌焼き。カレーうどん。の、絵。

しかも、衝撃的な精密画だった。

「食品サンプルかよ」

食品サンプルではない。念のため。

メインのおかずはもとより、麺の一本一本、米の一粒一粒まで、丁寧に描きこまれている。味や食感、香りまで再現しようとしてるんじゃないか。

料理の盛り付けが皿や丼の中で片寄っている様までリアルで、しどけなくも微笑ましい日常がそこに記されているのを感じた。

舐めるように、いや食べるようにジッと見ていて、気になることがあった。

なんだか妙に色っぽいのだ。なまめかしいというか。

スタッフの方から解説を聞いて、その理由がわかった。と同時に、作品の見方がガラリと変わった。

作品は写実ではなかった。

作者は書き溜めたメモ書きを見返して、食べた日の記憶を呼び起こしながら描いていた。

つまり「あの日のごはん、美味しかったなぁ」を絵にしていた、ということ。

美味しそうな絵ではない。美味しかった絵。

明るい追憶が、食材の色やカタチ、テカり具合、皿の配置や箸の傾きにいたるまで、隅々に宿っていた。鮮やかに。

おそらく目の前の食事を写実しただけでは、この色気は表現できないだろう。

満腹の多幸感。愉悦と言ってもいいかもしれない。

はー食った食ったと腹をポンポンする。あの瞬間が描かれていた。

見ていて腹が空く絵というのはある。映画も音楽もあるだろう。しかし、見ていて満腹になる絵というのは、初めて出会った。

「これみて!すごくない?」

娘に声をかけたものの、リアクションは

「ふーん」

またですか。娘、食い付かず。リアルすぎてフツーに見えたらしい。

そういえば。私が小学校の頃は、遠足の後日には決まって絵を描かされた。テーマは「遠足の思い出」。クラスには必ず弁当の絵を描くヤツがいて。食い意地が張ってるだの、だからデブッチョなんだ、だのと友だちにツッコまれながらも、なんだかんだ力作に仕上がったものだった。私だ。

もしかすると作者は、あんな気分で描いていたのかもしれない。だとすれば、その時間もまた味なものだろうな。

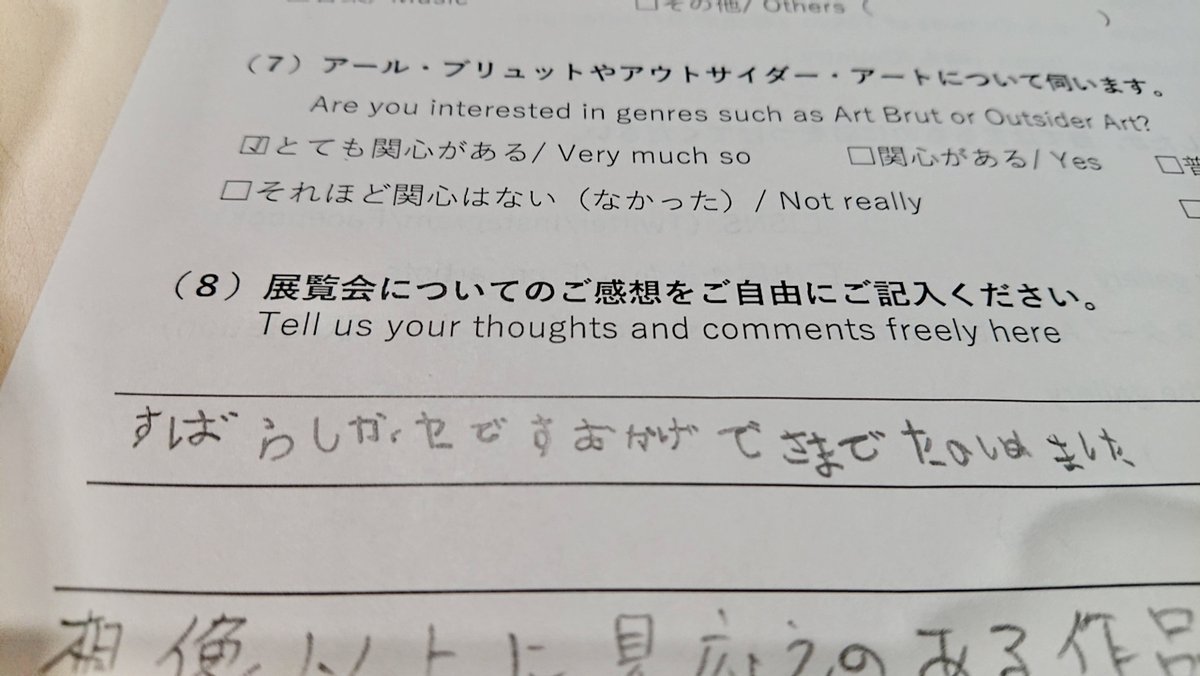

「すばらしかったですおかげでさまでたのしめました」

その他にも目を奪う、いや、視線をカツアゲしてくる作品が展示されていたのだが、6歳児の集中力がそれほど長く続くわけもなく。お口のチャックが限界を迎えたところで、アンケートを書いておいとますることに。

娘にとっては人生初アンケート。

「どこにチェック?」「書くのここ?」

と私に確認をとりながら、ときおり息を止めるようにして文章をしたためていた。小学校の宿題、早くも成果を発揮。

”すばらしかったですおかげでさまでたのしめました”

おかげで、の物言いが不遜であると、子どもながらに気付いたのか。さまで、を書き加えていた。句読点はまだ習ってないらしい。

アンケートに書くことがあるということは、この展覧会が充実していたということだ。

清き一票でも投じるように、娘はうやうやしくアンケートを投函箱に入れた。

帰り道。サーティーワンのアイスを食べながら、私は展覧会の作者たちについて補足した。

「さっきの作品は、ぜんぶ障害のある人が作ったんだって」

「・・・」

「障害ってきいたことある?」

「・・・」

「ほら、きみのお友だちにもOくんとかKちゃ」

と言いかけて、私は言葉を飲み込んだ。何かとんでもない一線を引いてしまいそうだったからだ。

というかもう、娘は私の話を聞いてない。スプーンでオレンジシャーベットをオールバックに撫でながら、愛しそうに食べている。アイス”クリーム”のお店なんだし、もっとクリーミーで甘くてコクのあるアイス食べればいいのに。

アイスの好みはさておき、アートの見方や感想はひとそれぞれ。

作者を知らずに、自分の目だけを信じて鑑賞する方法。作者を知り、興味に導かれて鑑賞する方法。両方アリ。

「アートに障害なんて関係ないよね」も、「障害があるのにすごい」も、「障害者だからこその作風だね」も、アリ。

でも。そこにとどまっていては、面白くないんじゃないか。

アートに障害は関係ない、は本当か?

作者に障害がなかったら、私はこの展覧会に来ただろうか。

障害があるのにすごい?あるからすごい?

いや。この日出会った作品は、そんなの関係なかった。いかなる前置きも寄せ付けない、圧倒的な存在感だった。直感的に興奮できた。

そもそも。障害者なのに。障害者だから。その観点で作品を丸かじりできるのか。

たしかに彼らと私たちは、違うところがある。同じと言ってのけてしまうのは、障害を軽んじているように感じる。

では。私たち同士の違いと、どう質が異なるのか。いや、私たち同士って誰のことなのか。問いはそのまま、彼らとは、人間とは、といった次の問いにつながり、彼我の違いは捉えどころがなくなっていく。

じゃあ障害者アートって何だ?

ややもすれば、あちら側とこちら側を分けるような違和感のあるカテゴリ。

現代アートとはいうが、現代人アートとはいわない。西洋芸術とはいうが、西洋人芸術とはいわない。

しかし障害者アートは、しばしば呼び習わされる。本当はそのカテゴライズの危うさを疑い、世界の広さや深さに出会うことに醍醐味があると思うのだが。

娘はどう感じているのか。

とっくに空になったカップを啜りながら、私のアイスをジッと見つめる彼女に、疑問をぶつけてみた。

「今日、どうだった?」

「おもしろかった。ママもくればよかったのに」

ママ。お母さんではなく、ママ。娘は本気で欲しがる時、無意識かつ戦略的に”ママ”を行使する。

作品を見て、誰か好きな人を誘いたくなったら最高だ。その鑑賞体験は素晴らしいものだ。それ以上の何が必要だというのか。

その一言で、私はようやく深呼吸できた気がした。

それまでの私は仕事の人間関係でストレスをかかえ、不眠と過呼吸に悩まされていた。不眠は薬でなんとかなったが、過呼吸がやっかいだった。

夜は溺れる夢をみる。苦しくて目が覚める。よかった。夢か。あれ。まだ息ができない。目覚めても続く悪夢。

やがて日中でも息ができなくないことが増え、その時間も長くなった。

会社や取引先といった、閉じられていて、均質で、不自由なルールに窒息していた私は、すっかり忘れていた。

世の中は広く、いろんな人がいて、想像もつかないルールで生きていることを。そしてそこには、大切な人を誘いたくなるほど素敵な出会いがあることを。

つまり、世界はまんざらでもない、ということを。

娘にお礼を言った。

「今日は付き合ってくれてありがとう」

「わたしのほうこそつきあってくれてありがとう」

「付き合ってもらったのは俺の方だよ」

「またみにきたい」

「まだ見てないやつあったしね」

私は、まだ溶けてない自分のアイスを差し出した。

「ゲーセンとヴィレヴァン、わすれてないよね?」

胸のすくようなチョコミントを口に運びながら、娘が言った。

〈おわり〉

Photos

最後まで読んでいただきありがとうございました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?