文学フリマもすっかり変わっちまったな……

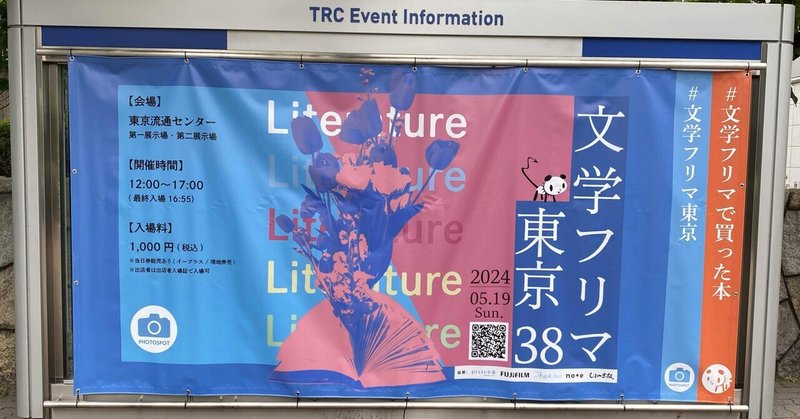

5月19日、文学フリマ東京38が開催された。

文学フリマとは、その名の通り文学を中心とした小説・詩・短歌・エッセイ・評論などの文字主体となる同人誌の即売会である。

今回から入場料を取るようになったのだが、コロナが落ち着きだした頃から始まった傾向であるかなりの入場者が今回も見られ、その勢いは衰え知らずだというのが知れる。

今回のトータル入場者数(サークル・一般合わせて)は12,283名だったそうだ。連続で1万人を超える入場者数だ。武道館を埋められる数である。その数からして、すっかりと人気イベントの一つとなったと言えるのではないだろうか。

そして、筆者も久しぶりにサークル側で参加してみた。調べたら、2018年、第26回の文学フリマ東京以来らしい。

なんと6年ぶりの復活である。調べてみて、筆者自身で驚くくらいに空いていた。

もはやすっかりと過去の人である。

しかし、そんな過去の人でも創作への火が途絶えたわけではない。文章を書くというだけならこのnoteでも続けていたことだ。

そんな創作への火がまだ消えていなかった筆者に、同じ文学フリマ仲間から新しいサークル結成の誘いを受けることになった。

断る理由はない。

そうして、新しい文学サークル『帰ってきた文学ゾンビ』が誕生し、文学フリマ東京38に参加する流れになったのである。

とはいえ、今回の記事では新サークルについて触れたいわけではない。

文学フリマの過去と現在の違いについて述べたい。

昔はよかったなどの分かりやすい懐古主義に陥らないように書いてみようと心掛ける。それぞれの時代にそれぞれの特色があり、どの時代が秀でていたなどはないと思えている。

筆者が最初に文学フリマに一般で参加したのは、記憶が正しければ2005年である。会場がまだ秋葉原時代である。

サークル数も150程度だった記憶だ。大き目の会議場を2つ半ほど借りた程度の広さだろうか。今思い起こすと、こじんまりとしたイベントに思える。見本誌コーナーに置かれている本を、サラッとだが大体は立ち読みできたほどだ。とはいえ、あの頃はそれくらいの規模感が文学イベントであり、そういう規模感だからこそ企画が立ち上がったともいえよう。

桜庭一樹×桜坂洋のサークル『blackcherry bob』が出店して話題になっていた。筆者も、遠くから二人を眺めて「あの人がそうか……」と思ったものである。

あの頃の空気として一番印象に残っているのは、『文学のかほり』だ。筆者は大学も行ってなく、当時の文芸仲間はほぼラノベ勢だっただけに純文学好きとの交流は皆無だった。それだけに、会場にいる着物を着た人たちや全身白で統一した衣装、三島由紀夫を意識したであろう風貌などはかなり衝撃的だったのを覚えている。

「これが文学なのか!」

と、会場の真ん中で心の中で叫んだものである。

それくらいに濃密な空気が感じられたイベントだった。

また、当時は市場ではラノベの活気はあったものの、文学フリマではむしろラノベはかなり浮いた存在になっていたのも印象的であった。ラノベ作家のサークルに列は出来ていたのは事実だが、全体的にみれば圧倒的にラノベは少なかったのだ。

そんな中でも一番強かったジャンルが批評関連ではなかったのだろうか? 筆者は、件の通りに大学に行ってない身であり、それまでに批評の世界とはかなり縁がなかった人生を送っていた。それだけに、そこでほぼ初めて批評の世界を目の当たりにし、何も知らず本を買ってみたものだ。

当然、最初は批評に対する読解力を備えてないので理解するのに困難であった。それが何度も読んでいるうちに理解できるようになった時は頭が鍛えられているような気分であった。

ほぼ間違いなく、筆者の頭を鍛えるきっかけとなったのはこの秋葉原時代の文学フリマに訪れたことに間違い無いだろう。この時代を境に、批評などの本も買うようになっていった。もし今のTRC時代から通うようになっていたら、また違っていたのではなかろうか。そんな雰囲気をはらんでいたのが秋葉原時代である。

蒲田時代になっても、批評の勢いは止まらないどころか加速してる印象だった。

小説勢の筆者の耳には、よく文フリは評論メインすぎると若干の嘆きが聞こえてきたものである。

確かに、ブラックパスト500部完売などかなりの勢いを見せつけていたし、今となってはテレビに出るような人もそこにいたのは印象的だったが、小説勢も実力あるサークルは100部超えしているところもチラホラあったのは記憶している。今よりも参加者が少ない中であれほど売れていたのだから、蒲田時代は濃く鋭いイベントだったのだろう。

そんな中、筆者は『脳内はちみつジャンクション』なる少し遊びに富んだサークルを運営していた。他のサークルも、当時まだ新鮮だったQRコードで遊んだり、みんなにミニ本を作らせて売るなどただ同人誌を販売するだけでない試みを仕掛ける人が多かったのも印象的であった。

今とは違って、変則的なことをしようとする意識が一部で起こっていたのが蒲田時代の特徴ともいえるのではないだろうか。

イベント後にサークル同士での合同交流会が始まったのも、事務局主導ではなく参加サークルが始めたことである。

そして、まだ参加サークル数も300~400程度でありサークル同士の交流も交流会があるせいもありかなり活発だった印象がある。

TRCに移ってきてすぐもまだそんな印象は残っていた。スタンプラリー企画など、どこか参加型体験でも楽しませようという雰囲気も残っていたものだ。

しかし、回が進むうちにそのような空気もなくなり、評論も勢いを欠いていった。

そうしているうちにも、筆者も本を出す労力に見合わないとサークル参加を見送ってきたのである。

2010年代後半の文学フリマは一番色が薄かったのではないだろうか?

とはいえ、コロナ禍が開けるか否かあたりだろうか、段々と…。いや、勢いよく文フリ参加者が増え、あっという間に一万人台の参加イベントにまで膨れ上がっていた。

そんな勢いに筆者の火も再燃し、またサークル活動を復活させたのである。

ただ、見ていて複雑な心理もあることは確かである。

確かに人は半端なく増えた。とはいえ、秋葉原や蒲田で見たあの空気はそこには無い。

参加ジャンルを見てみればその理由も少しは想像できそうだ。

1番多いジャンルがエッセイなのだ。

このnoteが果たした影響なのだろうか? エッセイ本を書く人が今の主流なのだ。

また、理由はよくわからないが、短歌勢力も勢いを増している印象がある。

そして、当然といえば当然なのだが、ライトな層(ラノベではない)が増えた印象がある。

話題のイベントだから参加してる人も多いのだろう。文学に飢えた中毒者は少ないのかもしれない。

(推測ばかりで申し訳ない)

全てのジャンルはマニアが潰す、という言葉もあります。当然ライト層を増やしていかないとジャンルそのものが廃れる可能性が大きくなるわけです。

だからこそ、今の文フリは大成功と言えるでしょう。それは間違いありません。

人が増えれば、宣伝の仕方によっては弱小サークルにも日の目が当たる可能性はあります(もちろん、実力が必要ですが)。

利点の方がきっと多いでしょう。

とはいえ、やはりどこかこのライトな雰囲気に楽しめきれてない筆者がいるのも事実。秋葉原時代の文学臭に酔っていた自分が忘れられないのも事実。

このライトな空気の中でもどうにか一角だけは異彩を放つ何かが仕掛けられないかと模索しそうでもあります。

しかし、昔交流していた文フリ勢も継続している人はだいぶ減ったのも厳しい現状。

現状の文フリはこの勢いに乗り更なる発展を目指してほしいですが、筆者としてはそことは違う路線を目指したくなるのが正直な気持ちでもあります。

となると、かなうならば独自の路線で小規模なイベントを起こすことでしょうか?

答えを探りながら、筆者は次回文学フリマ東京へ向けて準備を進めたいと考えております。

支援いただけるとより幅広いイベントなどを見聞できます、何卒、宜しくお願い致します。