思考とは動きである

最近は特によく、Emergence(創発)とか、Interaction(相互交流)と言った言葉が、様々な分野の人たちによって使われている。

それと同時に、Variability(変動性)とか、Diversity(多様性)といった言葉も使われる。

世の中にある言葉が、ブームのようにあがってくるのは、悪いことではないが、私自身はとても違和感がある。

SDGsもそうだけど、ブームで終わらずに、それが生活そして文化として根差すところまで落とし込むことができるか、、、。

つまりは、社会の動き自体が自然にそのものとして存在するかどうか、人の動きそのものが、それらの言葉が表現するものとして動いているのかどうかが、世界の中に実装されたかどうかを見極める一つなのではないか、、、と思う。

ここ数年、これからの世の中は「学力偏重主義ではなくなる」そんなことを言われてきた。

これまでの働き方が変わる。

これまでのような生き方ではない未来がある。

そんな風にも言われてきた。

だからこそ、考え方を変えることが必要になってくる。

「あなたが何をしたいのか?」「あなたとはどういう人間なのか?」に焦点を当てるような事柄が注目を浴びてきた。

セルフコーチング

パーソナルコーチング

副業

フレックスタイム

働き方の多様性

地方移住

二拠点生活

という選択

そしてそれらと向き合う一つの方法としての、座禅や内観、そこへの入り口としての数息観、そしてマインドフルネスといわれるもの。そういったものがビジネスの世界でも注目されつつある。

これらの方法(座禅やマインドフルネス)を、多くの人は、「じっとしているもの」というイメージを持っている。

じっとする中で、普段のあわただしさの中では気が付かなかった何かに気が付き、それを手放す、、、と。だから多くの人が、「じっとすることができないから、座禅やマインドフルネスみたいなやつは無理です、、、」という返答になる。

と、こんな話をしたかったわけではないのだが、タイトルへの序章の結びとしては、「私たちは動くことを止めることはできない。」という前提を持つことだと思っている。

座禅やマインドフルネスで行っているのは、動きを動きとして受け取ること、だと私は思っている。

そしてその動きが出てきたのには、そこに何かしらの入力とそしてプロセスが存在している。そしてそれらは常に創発的であるということを知っていることがなによりも大切ではないかと思う。

現代の学びの多くは、直線的な学習法によって成り立っている。

よって、多くの人が直線的に物事を考えがち。

例えば、腰痛が出てきたという人。

「どうされましたか?」と聞くと、「床の上にある靴下を取ろうとして、かがんだら腰を痛めた、、、」と、靴下を取るために腰をかがめたことで、腰を痛めた、という因果関係のもと物事を考える。

そうすると、その人の解決方法は、「腰をかがめなければ腰が痛くなることはないので、腰をかがめずにまっすぐのまま生活をする。」ということになる。

直線的な思考の結果、腰をかがまない生活をすることで、腰痛は落ち着いた気もするが、生活の中での動きの質や、活動の質が落ちたり、他のところに負担がかかって痛みが出てきた、、、みたいなことが起こる。

直線的な思考は、因果関係の下成り立っているという考えがベースにあるから、原因となったものを取り除けば、結果が変わると思っている。

一方で、創発的思考を持つとこの状況をどう考えるかというと、

ここ数日睡眠が4時間が続いた

昨夜お風呂に入らなかった

4日連続して寝不足だったけど10キロ走を行った

お腹の調子が悪かった

靴下を取り上げる前に、パートナーとけんかをして大声をあげてしまった自分を少し反省している

去年の今頃も腰を痛めていたなぁ、、、って先日思っていた。

こんな風に、様々なことが相互的に作用した結果として、たまたま靴下を取るために腰をかがめたときに腰に痛みを覚えた、、、となる。

この思考を持つ人は、改善するために腰をまっすぐに生活をするのではなく、

今夜は早く寝よう

明日は走るのをお休みにしよう

怒ってイライラした原因を一度整理しよう

とにかく謝っておこう

去年は去年、今年は今年と考えよう、、、

そして今夜はゆっくりお風呂に入る時間を作るぞ

みたいな考え方の元、改善への道筋を考える。

考えてみるととても禅的そして日本文化に根付く養生という思考なのだが、なぜか教育全般が、直線的な教育、科学という名目のもと、直線的な思考が重要視された結果(いい大学に行けばいい会社に入れる、いい会社に入ったらいい生活ができる、、、みたいなとっても直線的な思考。でも数十年その思考のもと生きてきた結果、現実はそうでないことを知る、、、。)、「私たち生物は、環境の相互作用の中で常に揺らぎながら適応しながら日々を過ごしているという。」とてもシンプルなことが見えなくなってきた数十年だった気がする。

知覚行為循環というシステムの全体像を知ることで、物事の見え方が変わってくる。

思考の呪縛にとらわれている人は多い。

思考は自分の中、自分が作り出したものであると思いがちでもある。

もちろんその一部は自分の過去の経験や思い込み、観念が関係している、が、その思考ですら、環境との相互作用に影響を受けている。

思考はあくまでも相互作用によって生み出された動きの一部なのに、自分はその思考を装備して、その思考は変わることなく私である、私という人間が作り出したものという考えを刷り込んでしまっている人たち。

だからあまり好ましくない思考が出てくると、「そんな風に思う私は良くない、、、」となる。

学びの場でよく聞く言葉。

「私にはすぐには無理だけど。」

「難しいとは思うけど。」

「自分にできるかはわからないけど。」

「私に必要かどうかわからないけど。」

「それは無理な気もするけど、、、。」

という言葉を前置詞や接続詞かのように使う人は多い。

現実として、そう思っていることを否定する必要はない。

「そう思う私がいるんだ。」と、マインドフルネスに気が付くことで、「なぜそう思ったのだろうか?」「何がそれを作り出したのだろうか?」を考えることができる。

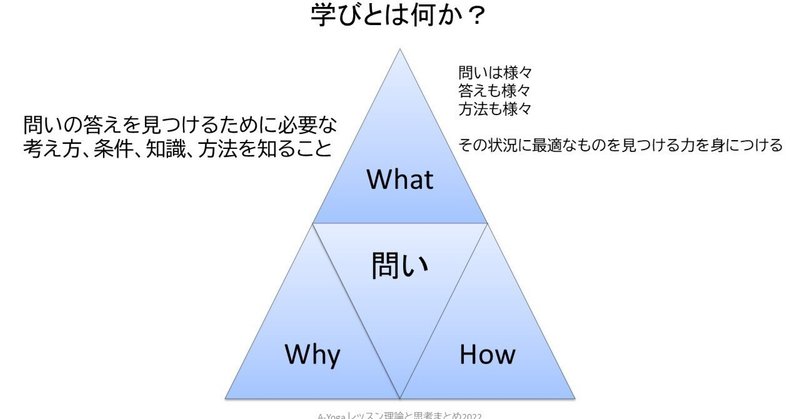

なぜ Why

と

なに What

How(どのように)という方法ばかりを学んでも見えてこない世界。

抽象的に考え、具体におとしこむ。

「私にはすぐには無理だけど。」

と思わせたのは何か?

誰かと比較をして

今までの自分の歩みを振り返って

以前に同じような状況があったことを思うと

無理かもしれないという言葉を言うことで、失敗をした時の予防線のため

自分でやらなければいけないと思っているから

具体的なものが見えていないから

時間的な制約

関係する人間との状況

その無理と言わせた中には、様々な要素が絡み合っている。

抽象的な思考を、より具体的な部分を見ていくことで、一つ一つへの取り組みが見えてくる。それが必要なものなのかそれとも変えたほうがいいものなのか、変えられるものなのか、変えられないものなのか、、、。

実は、こういった自分自身の思考の癖は、指導に現れている。

本人は気が付いていないところで、指導に影響を及ぼしている。

A-Yoga Movement Coachの養成は、方法を学ぶ以上に、創発的な思考を装備するために講座を進めていく。

膝の関節の動きを学んだところで、直線的な思考では、人の体と心を導くことはできない。

背骨の動きを学んだところで、直線的な思考が連れて行ってくれるには限界がある。

限界などない、環境との相互作用の中で、様々なことを感じながら生きている私たちの可能性を最大限に引き出すには、必ず創発的な思考を身につけることが大切だと思い20年近く今の養成スタイルを築き上げてきた。

まだ極めるまでには到達していないけど、少しだけその形ができてきている感じがする今日この頃。

京都養成もあと1日。

6月の頭からは仙台がスタート。

その間に、A-Yoga認定者向けのアドバンス(タッチムーブメント)プログラムの講習もあるので、みんなと創発的思考の旅を楽しみたいと思います。

自分の頭の中を整理する感じで書き上げたものなので、意味不明だったらごめんなさい~

動作学についてもう少し知りたい方は、動作学noteをぜひ読んでみてください!仲間の川尻隆さんと、ライターのSatokoさんが毎週記事をアップしています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?