2020年7月の記事一覧

エッセー「新感覚ハイブリッドカンフーアクションムービー"Six-String Samurai(シックス-ストリングス・サムライ)"」

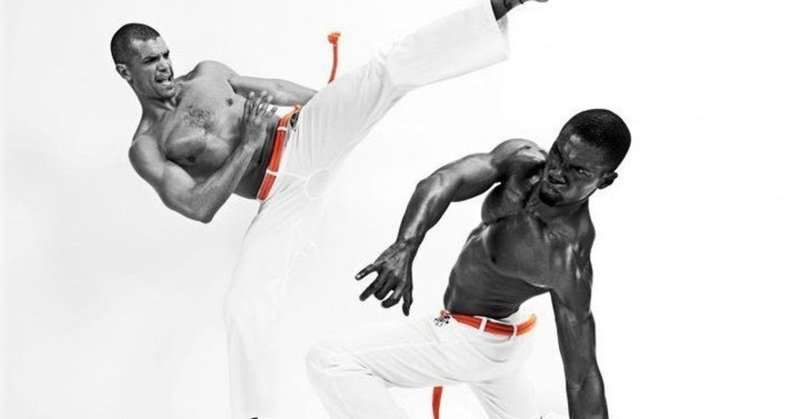

1957年、核戦争で敗北を喫したアメリカは、最後の楽園「Last Vegas」を除いてすべて" 赤 "一色に塗り潰されてしまった、という荒唐無稽な設定の迷作、それが 本作" Six Strings Samurai " である。 核戦争後の荒廃した近未来というと不朽の名作 ' Mad Max ' を想起するが、この作品はある意味その数万倍も過激でアナーキーである。 アナーキーと言えばカッコいいが、要はキッチュ、ビザール。簡単に言えばシッチャカメッチャカ。 最後の楽園 " Last Vegas "の支配者である「エルビス」が急逝し、その跡目を継がんとするツワモノ達が全米から" Last Vegas " に集結中する中、映画の冒頭、原野で夜盗に襲われている母子を、たまたま通りかかった「厚ぶちメガネに黒いスーツ、エレキギターを担いだ男」" Buddy " がギターに仕込んだ刀でバッタバッタと斬り倒して助ける。 しかし、運悪く母親は亡くなり、残された子供は「厚ぶちメガネに黒いスーツ、エレキギターを担いだ男」の旅に同行することになる。 この男の目的地はもちろん" Last Vegas "。 この映画に意味やストーリーはない。全編に50年代のアメリカンロックが流れ、超キレにの良いチャンバラとカンフーアクションが交錯する活劇映像を楽しんでいればそれでよい。 主役の「厚ぶちメガネに黒いスーツ、エレキギターを担いだ男」を演じているジェフリー・ファルコン、小汚いくせしてなぜか超カッコいい。 すかっと爽快、頭ウニウニの隠れたB級迷作、必見。

エッセー「松田優作に見る " 男の美学 "」

「最も危険な遊戯」、「殺人遊戯」、「処刑遊戯」から構成される遊戯三部作は、今なお日本映画史上に燦然と輝く不滅の金字塔である。 遊戯三部作は、それまでの日本映画が最も不得意としてきたキャラクターである「プロの殺し屋」を、リアルに描く事に成功した唯一無二の作品群である。 松田優作という稀代の役者、鬼才・村川透の演出、仙元誠三の斬新なカメラワーク、大野雄二のジャジーな音楽、そのどれ一つ欠けてもこのシリーズの成功はなかった。 「殺人遊戯」冒頭の回想シーンで流れるのがこの曲、松田優作が歌う' 夏の流れ ' である。 殺しの手引きをした秘書(中島ゆたか)をクルマの中に残し、朝もやの立ちこめる埠頭に一人消えてゆく鳴海昌平の後ろ姿。 これをカッコいいと言わずして何をカッコいいと言えばよいのか。 強くなければ生きていけない。優しくなければ生きる資格はない。 男・漢、オトコたる者かくありたい。