【活動録】第15回カムクワット読書会

こんにちは。本日は第13回で使用した貸会議室にて読書会を開催しました。

午前の部には2名、午後の部は、午前から引き続き2名、さらに5名の方が参加してくださいました。

その内、3名はカムクワット読書会にて読書会デビューとのことで、非常に嬉しく思います。

午前の部

午前の部はわたしを含めて3名。先日、中目黒で開催した短歌とともに桜を見る会に参加してくださった方々。雑談に花が咲き、非常になごやかで楽しい時間を過ごせました。

紹介した作品は以下の通りです。

『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』

こちらはわたしが紹介した作品。選んだ理由は『街とその不確かな壁』の関連作品であることと個人的な理由があります。

それは中国留学中に持参した日本語の本であり、なおかつ恩師に簡体字版を贈っていただいた作品であるからです。

また面白かったのは、文庫本の上巻には「世界の終わり」の地図があるのですが、わたしが持っている本には2枚地図がついていました。ずっと不思議に感じていたのですが、こういうものだと感じていました。しかし、じつはこれはミス装丁らしく、通常は1枚であるようでした。

『東京奇譚集』

短編作品集のなかから「日々移動する腎臓のかたちをした石」を紹介してくださいました。

父親から「本当に意味をもつ女性は3人」と言われた主人公は、恋愛対象の女性と出会うたびに「可能性」が減っていくことを恐れます。

愛する女性の喪失は、村上春樹作品に頻出するモチーフであり、『街とその不確かな壁』でも子易さんの愛についての言及があります。さらに村上春樹が翻訳するレイモンド・カーヴァー『愛について語るとき我々の語ること』など、「愛」と村上春樹は近しい関係性があるように思えます。

この作品では、主人公が「その女性」ひとりと向き合うことの大切さに気付くことができます。それが他の作品ではできているか。それを意識しながら、再読をしてみたいなと感じました。

『海辺のカフカ』

はじめて読んだ小説であり、再読すると、今の自分に大きな影響を及ぼしている作品と語られていました。

女性の描き方を「きもちわるい」と感じる紹介者が、物語に登場する図書館に女子トイレがない問題から、当時からフェイニズム的視点を村上春樹が書いていることに驚いていました。

また、ナカタさんに影がないこと、サヴァン症候群的傾向からイエロー・サブマリンの少年を連想し、少年が生活する小屋での生活から春樹ワールドの関連性を見出している点が面白かったです。

【午後の部】

今回はわたしを含めて8名。自己紹介では「はじめて読んだ村上春樹作品」を教えていただきました。

・ノルウェイの森 4名

・海辺のカフカ 2名

・アンダーグラウンド 1名

・街とその不確かな壁 1名

感想の共有をしていて、まずは第一部とそれ以降のどちらが好きかで意見が分かれました。若くてみずみずしい筆致の第一部、私小説的でありながら、どこか冷めた目線で大人の世界を描いたそれ以降。

そして、街のありかたについて吉本隆明『共同幻想論』を引用して読み解く方、タイトルの英訳が「Walls」と複数形である理由を考える方、ファンタジー(第一部)と折り合いをつけるためのそれ以降……。

さまざまな読み方があり、メタファーの解釈はときに一致し、ときに異なる。午前中に「誤読」による作家の怒りについて話題が出ましたが、公人ではない(強力な発言力をもたない)一般読者にとって、「誤読」は悪いものではないと思います。そもそも、国語の問題のように正解を求めるのであれば小説を読まず、それっぽいことが書かれている本を読めばよいのです。

そして共有された「誤読」が集積され、そこから生まれた「想像力」は、何か大切なもののように感じます。

最後に、「村上春樹に似た作風と感じた作家はいますか?」という質問しました。

伊坂幸太郎(村上春樹を幼稚にしたイメージ)、小川洋子(わたしの印象)、宮崎駿(幻想と現実の描き方)、新海誠(セカイ系)などの名前と理由が挙がりました。

面白いですね。

そして、今回も課題本を集めた記念撮影を忘れました。リマインドは起動していたのですが……。

【二次会】

読書会後、ガストにて二次会を行いました。参加者はわたしを含めて5名。今回の読書会は村上春樹に特化していたため、それ以外の読書や趣味、生活について話す時間がありませんでした。

それを補う意味でも、非常に有意義な時間だったと感じました。特に初参加の3名が二次会に来てくれて、非常に嬉しかったです。

また、ブックオフにも寄り道しました。

【おわりに】

8名での読書会では、少し物足りない感じがありました。それはひとりひとりの発言時間が限られてしまうからです。そのため、次回からは課題本のみに集中する形式に戻してみようと思います。

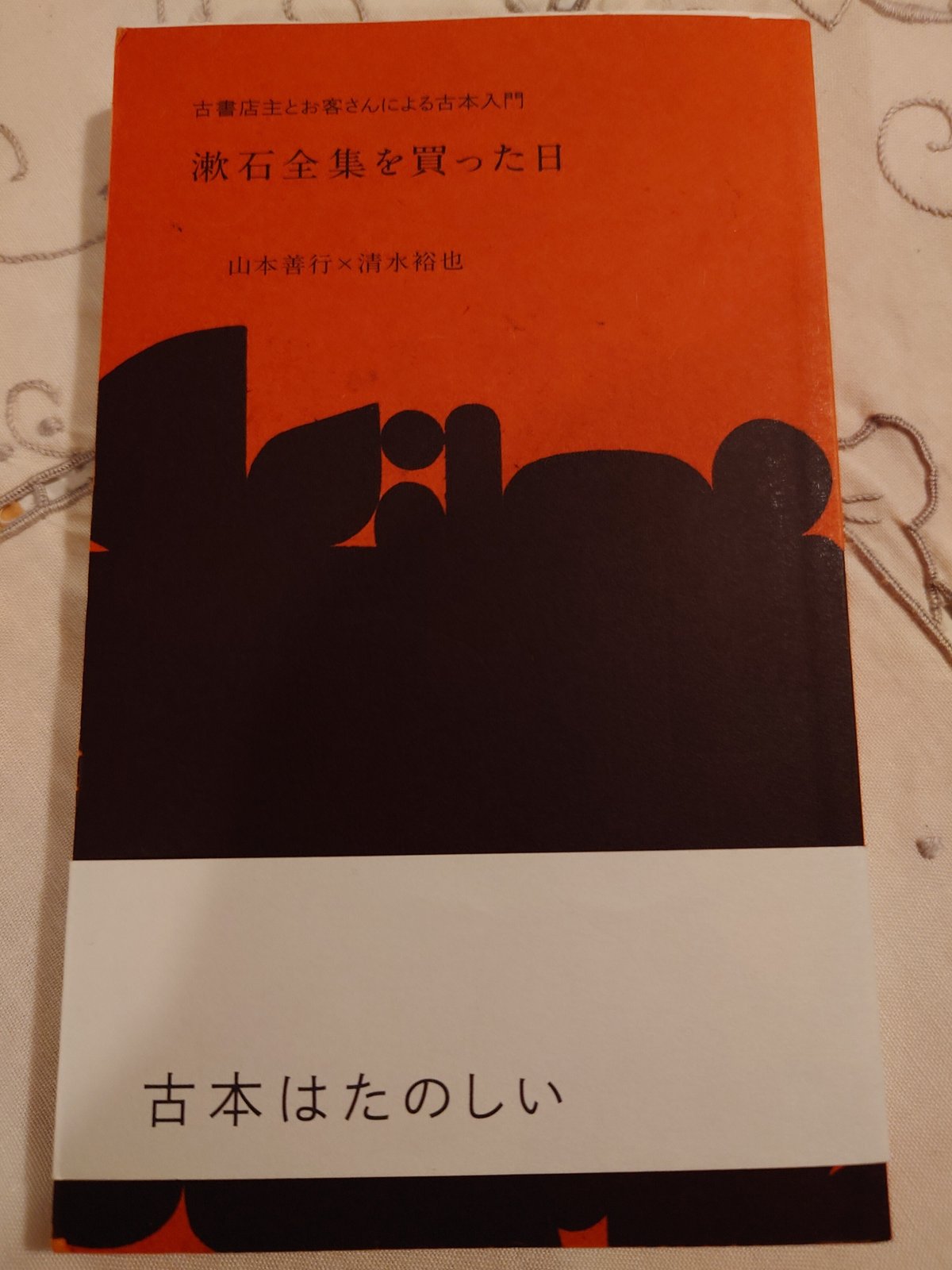

また、参加者の方から本をいただきました。楽しく読ませていただきます。

本日は本当にありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?