災害の多様性「台風」2

台風は巨大な空気の渦です。空気は気圧の低い中心部に向って反時計回りに回転しながら流れ込みます。海上の高温多湿な空気は上昇気流となって上空に昇り、このときに水蒸気が凝結して巨大な積乱雲が形成されて、激しい雨が降ります。さらに水蒸気は凝結して雲の粒になる際に放出されるエネルギーが激しい暴風をつくり出して渦を維持するのです。

中国では昔から台風のことを颱風と呼んでいましたが、フランスやイギリスでは「タイフーン」と呼んでいました。日本では明治までは「大風(おおかぜ)」と呼んでいましたが、明治末期から大正にかけて、ようやく「颱風(たいふう)」と呼ぶようになったようです。大風もタイフウと読めますけどね。

以上、平凡社「気象の事典」を参照しました。

「古事記、日本書紀の記録」

前回、続日本紀と日本後紀から台風らしい事象を抜き書きしましたが、今回は古事記と日本書紀から「台風らしき事象」を抜粋しちゃいます。

神武天皇の東征の際に『熊野灘では神武天皇の軍勢が乗った船が暴風に襲われました。大波にもまれ風は吹きつのります。若宮毛沼命(わかみけぬのみこと)の兄、稲飯命(いなひのみこと)と三毛入野命(みけいりぬのみこと)は、「われわれは天神の子孫であるのに海はなぜ我らを苦しめるのか」と申して、暴風雨をしずめるために、剣を抜き激浪に身を投じられました。すると風はなぎ、船は熊野浦に着くことができました』

昭和天皇の歴史教科書「国史」白鳥庫吉 著、出雲井晶 訳(講談社)より。

神武天皇戊午の年(前紀5年)6月23日、神武天皇の軍勢は、名草(和歌山県和歌山市の名草山)に着き、名草戸畔(なくさとべ)という者を殺し(中略)、軍を率いて進んだ。海の中でにわかに突風にあい、皇船(天皇が乗った船)は漂流した。このとき稲飯姫が嘆いて「我が祖は天神で、母は海人なのに、どうして私を陸で苦しめ、また海で苦しめるのか」と言い終わると剣を抜いて海に入った。三毛入野命も「我が母と叔母(豊玉姫)じゃ、ふたりとも海人である。どうして浪を起して溺れさせるのか」といい、すぐに浪の穂を踏んで常世の郷に行った(死んだってことね)。

「現代語訳 日本書紀」山田宗睦 訳(ニュートンプレス)

同じような話はヤマトタケルの時代にあります。

ヤマトタケルが父親の景行天皇から、熊襲タケル征伐(熊本県と鹿児島県の周辺)と出雲タケル征伐(古事記のみ、日本書紀には記載なし)のあとに東征を命じられます。

相模(神奈川県)から上総(千葉県南部)に向おうと船に乗ると、ヤマトタケルは「これはちっぽけな海に過ぎない。幅跳びで渡ればいい」と言った。海の中央まで来たとき、とつぜん暴風が起こり、王の船は漂うだけで渡ることができなくなった。このとき、妃の弟橘姫(おとたちばなひめ)が王に「風が王の船を沈めようとしています。これはきっと海人の心です。賤しい私の身で王の命を購い、海に入りましょう」と言い、入水した。すると、暴風は忽ちやみ、渡海することができた。

不思議なのは足柄山を越えたヤマトタケルが船で房総半島に渡らなければならなかったのでしょうか? 陸路、今の東京を越えればと思いますが、当時の東京は湿地帯で人が歩くのは大変だったのだと思われます。

日本書紀では、舒明天皇期から台風らしき記録があります。

“舒明天皇の時代”

舒明10年、秋(?)7月19日、大いに風が吹き、木を折り、家屋を壊した。

同年10月12日、雲がないのに雷。

同年10月22日、大いに風が吹き雨が降った。

日本書紀には朝鮮半島(新羅、高麗、百済)との交流や戦いの記録ばかりで自然災害についての記録は少ないです。

“皇極天皇の時代”

皇極元年10月9日、地震、この夜、地震、風。

同月24日、夜中に地震。

同月11月2日、大雨、雷。

同月5日、夜半、西北の方で1度、雷が鳴った。

同月8日、西北の方で5度雷鳴。

同月9日、天候が暖かく、春のようであった。

同月10日、雨が降った。

同月11日、天候が暖かく、春のようであった。

同月13日、北の方で1度雷鳴して風が起こった。

同年12月1日、暖かく、春のようであった。

同年同月20日、東北の方で3度雷鳴。

以降、頻繁に雷が鳴り、風も吹いています。暖かくなって積乱雲が発生しているのでしょうね。しかし、大風とは記録されていません。

“孝徳天皇の時代”

孝徳5年夏(?)4月、吐火羅(トカラ? メコン川のドヴァラヴァティ)国の男2人、女2人、舎衛(シャエ、ガンジス川中流、祇園総社のあった舎衛城)の女1人が風に吹かれて日向に漂流してきた。漂流してきた異民族の記録は他にも見える。

“天武天皇の時代”

天武4年8月22日、大風が砂を飛ばし家屋を破壊した。

天武6年6月14日、大地震。

天武11年7月27日、隼人らを明日香寺の西で饗応した。いろいろの雅楽を奏した。そして禄を賜ったが、それぞれ差があった。増も俗人もみな見た。

この日、信濃(長野県)の国、吉備(岡山県)の国が、ともに「霜が降り、大風も吹き、五穀が実らない」と言った。

天武13年6月23日、ハレー彗星が西北に見えた。

天武天皇治世時の最大の災害と言えば「白鳳地震」です。南海トラフ沿いの大地震と考えられています。台風ではありませんが、日本書紀から以下に抜粋してみます。

同年10月13日、午後8時になって大地震「白鳳地震」。国をあげて男女が絶叫して、やみくもに逃げ回った。山は崩れ、川が忽然と起こった(液状化か?)。諸々の国、郡の官舎、および百姓の倉、家屋、寺の堂や塔、神社など数多く破壊された。人民および馬、牛、羊、豚、犬、鶏が激しく死傷した。

伊予の道後温泉は埋没して、湯が出なくなった。土佐(高知県)の約1200ヘクタールが陥没して海になった。この夜、鼓の鳴るような音が東方に聞こえた。伊豆の大島の西北の2面が自然に300余丈も増大して島になった。

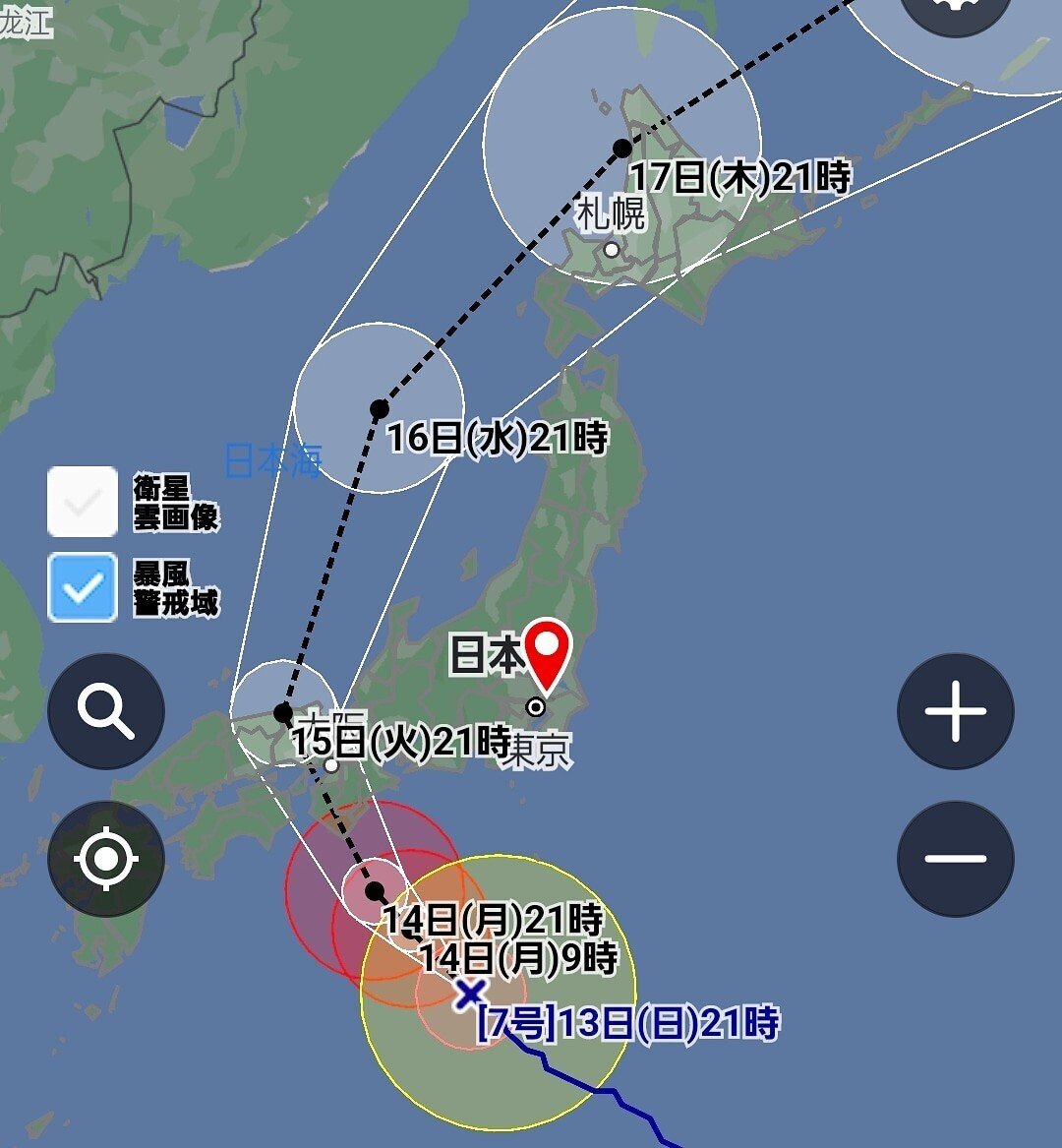

台風7号がゆっくりと接近中です。進路は「近畿、愛知周辺」に上陸する見込みですが、まだわかりません。皆さん、充分に注意してお過ごし下さい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?