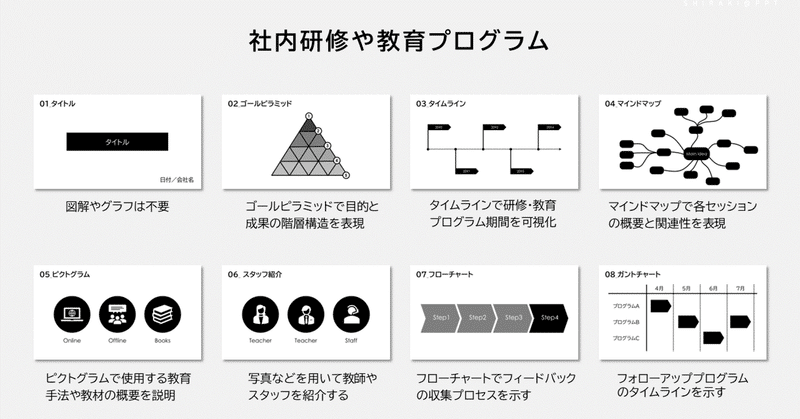

GPT-4が考えるプレゼンのレイアウト(⑤社内研修や教育プログラム)

前回「GPT-4が考えるプレゼンのレイアウト④」という記事で、「プロジェクト進捗報告会」の図解レイアウトを作成しました。今回は「社内研修や教育プログラム」でよく使われる図解レイアウトを考えてみたいと思います。

「社内研修や教育プログラム」の各スライドで使用すべき図解やグラフの名称:

スライド1: タイトルと目次

・図解やグラフは不要です。

スライド2: 研修・教育プログラムの目的

・ゴールピラミッド: 目的と期待される成果の階層構造

スライド3: 対象者と期間

・タイムライン: 研修・教育プログラムの期間の可視化

・オルガニゼーションチャート: 対象者の位置づけ

スライド4: カリキュラム内容

・マインドマップ: 各セッションの概要と関連性

・ガントチャート: カリキュラムのタイムライン

スライド5: 教育手法・教材

・ピクトグラム: 使用する教育手法のアイコン

・図解: 教材の概要説明

スライド6: 講師・サポート体制

・円グラフ: 講師・サポートスタッフの構成比

・オルガニゼーションチャート: サポート体制の構成

スライド7: 評価方法・フィードバック

・円グラフ: 評価方法の構成比

・フローチャート: フィードバック収集のプロセス

スライド8: 成果の活用・フォローアップ

・ツリーマップ: 成果活用方法の優先度や影響力の可視化

・ガントチャート: フォローアッププログラムのタイムライン

今回も、GPTの出力結果に基づいて各スライドのレイアウトをイメージしていきます。馴染みのない図解についてはプロのコンサルになりきって説明してもらい、各スライドの具体的な内容についても追加質問をして、プレゼン製作の助けになるような提案をしてもらおうと思います。

01_タイトルと目次

まずタイトルについては、下記の指示に従ってレイアウトを作ります。タイトル案などが決まらない場合は、GPT-4にブレインストーミングしてもらうと便利です。

スライド1: タイトルと目次

・図解やグラフは不要です。

02_研修・教育プログラムの目的

つぎに研修・教育プログラムの目的を説明する図解を作ります。

スライド2: 研修・教育プログラムの目的

・ゴールピラミッド: 目的と期待される成果の階層構造

ゴールピラミッドの作り方についてGPTに聞いてみましょう。

GPT-4に「あなたはプロのコンサルタントです。社内研修や教育プログラムにおける「ゴールピラミッド: 目的と期待される成果の階層構造」とは何か、定義と具体的な図解の作り方を教えてください。」と入力します。

「ゴールピラミッド」は、ビジョン、目標、戦略、およびタスクといった要素を整理し、それらがどのように連動し、高次の目的に対して貢献するかを明確にするためのフレームワークです。

以下に、ゴールピラミッドの概念と作成方法を説明します。

ステップ1:ビジョンの定義

ピラミッドの頂点に位置するのがビジョンです。これは企業やチームが達成したい最終的な状態を表します。ビジョンは理想的な未来を描くものであり、具体的な数値目標や期限を伴う必要はありません。

ステップ2:目標の設定

次に、ビジョンを達成するための具体的な目標を設定します。これらの目標はSMART(Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Time-bound)な目標として設定すると良いでしょう。つまり、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Attainable)、関連性がある(Relevant)、時間制限がある(Time-bound)という5つの要素を満たす形で設定されるべきです。

ステップ3:戦略の策定

その後、各目標を達成するために必要な戦略を策定します。戦略は目標達成のための大まかな方向性やアプローチを示すもので、具体的な行動やタスクに落とし込まれる前のステップです。

ステップ4:タスクのリストアップ

最後に、各戦略を実現するための具体的なタスクをリストアップします。これは各メンバーが何をすべきかを明示し、全体のビジョン達成に向けた具体的な行動を明確にします。

このように、ゴールピラミッドはビジョンからタスクまでの階層構造を描き出し、それぞれがどのように連動して全体の目的に貢献するかを視覚的に示します。これにより、社内研修や教育プログラムでは、参加者が全体の目標に対する自分の役割や責任を理解しやすくなります。

このような形のゴールピラミッドを作ってみましょう。

03_対象者と期間

次は対象者と期間をタイムラインや組織図で表します。

スライド3: 対象者と期間

・タイムライン: 研修・教育プログラムの期間の可視化

・オルガニゼーションチャート: 対象者の位置づけ

ここでは、タイムラインで研修・教育プログラムの期間を可視化してみましょう。

04_カリキュラム内容

カリキュラムの内容をマインドマップで理論的に説明します。

スライド4: カリキュラム内容

・マインドマップ: 各セッションの概要と関連性

・ガントチャート: カリキュラムのタイムライン

05_教育手法・教材

教育手法・教材について説明します。

スライド5: 教育手法・教材

・ピクトグラム: 使用する教育手法のアイコン

・図解: 教材の概要説明

06_講師・サポート体制

講師・サポート体制について説明します。

スライド6: 講師・サポート体制

・円グラフ: 講師・サポートスタッフの構成比

・オルガニゼーションチャート: サポート体制の構成

ここでは、パワポのストックアイコンを使用しています。

07_評価方法・フィードバック

スライド7: 評価方法・フィードバック

・円グラフ: 評価方法の構成比

・フローチャート: フィードバック収集のプロセス

フィードバック収集のプロセスについてGPTに聞いてみましょう。

GPT-4に「あなたはプロのコンサルタントです。社内研修や教育プログラムにおける「フィードバック収集のプロセス」とは何か、定義と具体的な図解の作り方を教えてください。」と入力します。

フィードバック収集のプロセスは、学習者や参加者からの意見、感想、評価を収集し、教育プログラムを評価・改善するためのプロセスです。以下に、フィードバック収集の基本的なステップを説明し、図解の作成方法についても示します。

1.目的設定: フィードバックを収集する目的を明確に定義します。これはプログラムの効果を評価するためであったり、参加者の理解度を測定するためであったりします。

2.フィードバック方法の選択: フィードバックをどのように収集するかを決定します。これはオンラインアンケート、直接の面談、グループディスカッションなど、目的に合わせて選択します。

3.質問の設計: フィードバックを収集するための質問を設計します。これらの質問は具体的で、目的に直接関連するものでなければなりません。

4.フィードバックの収集: 設計した質問を用いてフィードバックを収集します。

5.データの分析: 収集したフィードバックデータを分析します。これには、頻度分析、テーマ分析、比較分析などがあります。

6.行動計画の作成: フィードバックの結果に基づき、改善のための行動計画を作成します。

これらのステップを図解化するためには、各ステップを矢印や箱で表現し、一連のプロセスを線でつなげます。各ステップには簡潔な説明文を付け、プロセス全体を理解しやすくします。具体的なデザインは、ツールやスキル、要求に応じて調整することが可能です。

なお、フィードバック収集のプロセスは教育プログラムだけでなく、プロジェクトの評価や、製品・サービスの改善、組織開発など、様々な領域で応用することができます。

08_成果の活用・フォローアップ

スライド8: 成果の活用・フォローアップ

ツリーマップ: 成果活用方法の優先度や影響力の可視化

ガントチャート: フォローアッププログラムのタイムライン

最後は、おなじみのガントチャートで、フォローアッププログラムのタイムラインを示しておきましょう。

まとめ

今回もGPT4に質問しながら必要なレイアウトを提案してもらうことができました。社内研修や教育プログラムを作る場合の参考にしてくださいね。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?