第3回福祉のまちづくり推進委員会 (愛川町日記 2016年8月4日より転載)

福祉のまちづくり推進委員会

開催日:平成28年3月24日

担当課:愛川町福祉センター

会議録を見る

「福祉」という言葉

「バラエティ番組をつくりたい」

少し昔の事を思い出しました。

アメリカから帰国して、数か月だけ放送系の専門学校に通ってました。

(入学してすぐに地元の放送局から就職の依頼があったので退学しました)

制作系の授業で、講師が「将来どんな番組をつくりたいか?」という質問に

何人かの生徒が「バラエティ番組をつくりたい」と答えます。

すると講師がめんどくさそうにこう言い放ちます

「なんのバラエティ番組?」

今では、放送の世界じゃない人でも「バラエティ番組」という言葉は知っています。

しかし、実はこの言葉はこれ単体では成り立たない言葉です。

講師の言葉を借りると

「音楽バラエティ番組、報道バラエティ番組、スポーツバラエティ番組・・・。どれだ?」

「バラエティ番組」はジャンルの一つであり、その前に名詞や形容詞がつかなければ意味のない言葉です。(少なくとも放送の世界では)

この話はたまに思い出し、それに続けていつも思い出す言葉があります。

「福祉」

選挙や演説でよく聞くこの言葉。

言葉の端々に力強く織り込めば、「ああ、あの人は<福祉>を考えているいい人だ」と感嘆の評価をなります。

でも。

あの時の講師の言葉を借りれば

「福祉」って、なんの「福祉」?

例えば。

高齢者福祉、医療福祉、保険福祉、社会福祉・・・・

辞書をめくれば

「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての市民に最低限の幸福と社会的援助を提供するという理念を指す。

と、あります。

愛川町から少し目を高く持ってみましょう。

話の本質からもそれるかもしれませんが。

OECD社会支出データベース(OECD Social Expenditure Database)というものを見てみれば、世界の国々の福祉に関する支出は

・高齢者 (Old-age)

老齢年金、早期退職年金、在宅および施設介護サービス

・遺族 (Survivors)

遺族年金および葬儀支出

・障碍者 (Incapacity-related benefits)

ケア、障碍者援助、労災傷病援助、傷病手当金

・保健 (Health)

外来および入院ケア、医療用品、疾病予防

・家族 (Family)

児童手当と融資、育児支援、育児休業支援、片親支援

・積極的労働政策 (Active labour market policies)

雇用サービス、職業訓練、障碍者就業支援、直接雇用創出、起業支援

・失業 (Unemployment)

失業給付、早期退職支援

・住宅 (Housing)

住宅手当、賃貸住宅補助金

・その他 (Other social policy areas)

その他、低収入家庭への補助、食料補助金など

つまり、これらが「福祉」の名のもとに行政が支出する事柄です。

ならば、いま人々が一番求めている「福祉」とは?

愛川町の「福祉」とは?

愛川町の予算を見ると、その項目は横断的になっていますが、「福祉関連」に多く割かれていることがわかります。

もう少し資料を見てみましょう。

総合計画からの資料です。

平成21年度から比べてほとんどの福祉関連に町民が満足をしているのがわかります。

議事録には、震災への備えである「要救護者支援避難支援制度」の認知度の低さが上げられています。(81.7%が制度を知らず)

福祉関連では、町民の知らない制度があります。(当然、告知不足という点で)

それらが周知され、利用されれば満足度も上がるかもしれません。

「福祉」という言葉に様々な意味があるのならば。

若者向けの福祉とはどうでしょうか?

どちらかというと支援に近い性質になるかもしれません。

愛川町が移住者による人口増加促進を狙うなら、町内外に福祉の充実を広げていくべきでしょう。

その効果を高めるためにも「他にはない福祉」を見ていかなくてはなりません。

新しい移住促進パンフレットにはその点が大きく書かれていて、「意外と」いいものだと思います。

福祉は様々な項目にまたがり、隅々まで見ていく必要があり、取りこぼしが許されない事が多く、一つの審議会が担うのはどうなのかなと思います。(この審議会は町長への諮問機関として位置づけられています)

できれば、町の色をきめるこういう審議会は提示された資料も公開されると、審議会への関心も高まるでしょうね。

そして

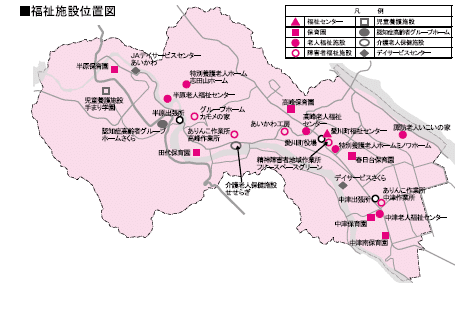

愛川町は様々な福祉施設があります。

今度はそこで働く人たちへの支援などの「福祉」も考えてもらいたい。

愛川町の福祉を支えるのは彼らであり、その激務はいろいろな媒体で伝えられています。

福祉は一つの団体、一人の人で担うのではなく、多くの団体、多くの人々で共有していく。

情報も、仕事も、苦しさも、喜びも。