1985年3月10日 アグラへ日帰りツアー

朝5時に起きて荷物をまとめてロビーへおりた。宿代を清算したら25ルピーの追加を要求された。何の料金だろうと思って尋ねると昨日の昼食代だという。昨日、ボーイに払った25ルピーは奴の懐に直行してしまったのである。おかげで、今は25ルピーだけしか手元に残らず、このままアグラへの日帰りツアーに参加することになった。

6時20分に来るはずのバスは、やはり遅れ、7時近くになってやってきた。デリー市内のホテルをまわって客をピックアップすると、バスは順調に田園地帯を走り、昼過ぎにアグラ市内に入った。

大河をはさんでアグラ城 (Agra Fort) とタージ・マハル (Taj Mahal) が対峙しているように見える。実際には川の同じ側にあるのだが、川が大きく蛇行しているのでそのように見えるのだ。バスはアグラ城に停車。城のなかにはモスクがあったり、巨大な宴会場があったり、まるでひとつの宇宙のようである。大理石がふんだんに使われている。マイソールで見学した寺院や宮殿にも大理石でできたものが多かった。外がたいへん暑くても大理石で囲まれた城の内部はひんやりとして気持ちが良い。

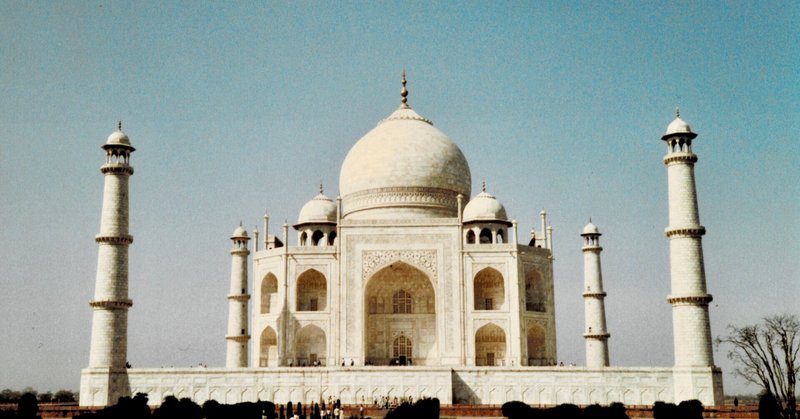

タージ・マハルは思っていたよりずっと大きかった。これはシャー・ジャハン (Shehābo'd-Dīn Moḥammad Shāh Jahān) というムガル帝国の王様の奥方の墓である。日本の古寺のように塀で囲まれ、そのなかに宇宙を示唆する伽藍の配置がなされている。本殿を中心にシンメトリックに副殿が配され、敷地の中央には十字に水路が掘られて、建物が水面に映り、上下にも対称なのである。細かいところまで入念に作られており、世界一美しい墓ではないかと思う。アグラにはこうした名所の他にも朽ち果てた寺院跡が目立つ。これはこの地がかつて栄えていたことの名残なのであるが、現在でも工業の拠点として重要な位置付けにあるのだそうだ。ただ、工業化に伴う大気汚染も深刻で、タージ・マハールも傷みがひどいらしい。ただ見た目にはどこがどう傷んでいるのかさっぱりわからない。

ここもインドの他の観光地と同じく、しつこい物売りがたくさんいる。アグラ城の前におもしろいお婆さんがいた。とても元気で、観光客の前に立ちはだかって強引に鞭を売りつけていた。すごい迫力で、外国人であろうとインド人であろうと相手かまわず鞭を売ってしまうのである。こういうところの物売りは外国人を狙い、つまり安易に流れる傾向が強いのだが、この婆さんはそういう妥協をしないのである。バスのなかから彼女の商売を眺めていたら、こちらへ向かってきた。もうバスは動きだしている。窓の外では、大理石でつくった小物入れを私に売ろうとしているオヤジがいたのだが、婆さんはそのオヤジを払いのけると私に向かって叫んだ。

「イチライター!」

思わずポケットから百円ライターを取り出して彼女に差し出してしまった。次の瞬間、ライターを差し出した私の手には革製の鞭が握られていたのである。すばらしい商売人、プロの技を見た思いだった。それにしても、私はこの鞭を何に使ったらよいのだろう。

今回のバスツアーでも私が唯一の外国人であるようだった。私の隣と後ろの数列がバンガロールから来た家族連れ。通路をはさんで向こう側が同じくバンガロールから来た学生。その前の二人はデリー在住の夫婦。なんとなく居心地のよいバスであった。これまでに参加した2回のバスツアーに比べると時間に余裕があり、気候も穏やかで快適だった。これで懐具合に余裕があれば申し分がないのだが、何かしら難があるのがインドの旅なのである。しかし、この点については昼食を8ルピーでクリアし、峠は越えた。

道中、隣の席のおじさんとはよく話しをした。彼はバンガロールのメディカルスクールの先生なのだそうだ。ヨーロッパを旅したこともあるといい、海外の事情には確かに明るいようだった。「ナカソネはうまくやっているか?」などと尋ねられた時には狼狽してしまった。

タージ・マハールの次の見学地はモスクだった。停車時間も短いし、もう寺院はたくさんだという気持ちもあり、バスの近くの木陰で一休みすることにした。今日はクリケットの試合があるようで、客のなかには木陰でラジオに耳を傾ける人も少なからずいた。

バスはアグラを後にしてマトゥラー (Mathura) へ向かった。マトゥラーではヒンドゥー寺院を見学するのだが、みんな疲れてしまったようで、それぞれ好き勝手に散ってしまった。せっかくガイド付なのにガイド氏もやる気を失い、4~5人で寺院のなかを見学する。この寺院は1956年に建立されたが予算の都合でいまだに未完成な部分を残している。寺院は街を見下ろす高台にある。いかにもインドの門前町というのんびりした感じがあたりに漂っている。ひとりでバスへ戻ったらまだ誰もいなかったので通りへ出てみた。食堂や土産物屋が並ぶ賑やかな通りである。ここで日本人二人組と出会い、一緒にラッシーを飲むことになった。しばし話し込んだ後、バスへ戻ると、バスがいなくなっていた。

別のバスの運転手に聞いたら、ちょっと前に出発したよ、と物憂げに答えてくれた。とりあえず私は走り出した。道路は渋滞している様子もなく、どんなに走ったところでバスに追いつくはずはなかった。そこで、駅へ行って鉄道でニューデリーへ行こうかと思ったが、駅は自分の視界には全く入ってこなかった。そこで、別のバスに便乗させてもらおうと考え、さっきまでバスが停まっていた寺院の駐車場へ戻ろうとした。ところが、よほど一生懸命走ったらしく、ちょっと歩いたくらいでは寺院の姿が見えてこない。太陽は既に西へ傾き、あたりは無情にも暗くなる。この際、バスでもなんでもいいから交通手段を確保するしかない。踏切の脇に立ち、徐行する車を手当たり次第止めようと試みた。

1台目 乗用車 ダメ

2台目 バス ダメ

3台目 ダンプ ダメ

4台目 バス 停まってくれた。

私はバスツアーの半券を見せながら、自分が日帰りバスツアーでニューデリーから来たこと、そのバスに乗り遅れて困っていることなど大声で頭上のバスの窓に向かって話した。すると、バスのドアが開き、じゃぁ、乗っていきな、ということになった。これでとりあえずニューデリーには戻れる。一安心。今日、宿を換える予定だったので荷物がバスのなかに置きっぱなしだったのだが、そのことをこのバスの乗務員に言ったら、バス会社がわかっているから心配はないとのことだった。しばらく走って、バスがマトゥラーの町を出たあたりで私が乗っていたバスに追いついた。そのバスは路肩に停車し、バスの外で数人の乗客と乗務員がなにやら議論している最中だった。

私は乗せてくれたバスの人たちに礼を言い、その議論している人々のところへ近づいていった。もう、「I’m sorry」を連発する以外なにも言葉が出てこなかった。みんなの顔が私のほうを向き、ある人はやれやれというような表情を見せ、ある人はニコニコし、議論は止まった。みんなで私を拾いにマトゥラーへ戻るべきか否かを話し合っていたのだそうだ。バスに乗り込み、みんなの前で「I’m sorry, everyone.」とにこやかに言うと、何故かドッとうけた。私の席は後ろのほうだったので、そこへたどりつくまでの間、花道を往く相撲取りのように、みんなから肩や尻をたたかれて実にいい気持ちだった。なんとも言えないあたたかな雰囲気で、その場の空気はきっと生涯忘れないのではないかと思われた。

これを機に隣のオジサンとの会話も一層弾みがついた。インドからの帰路について尋ねられたので、私もインドと韓国の外交関係について聞いてみた。大韓航空がインドに乗り入れていれば、面倒な乗り継ぎをせずに済むのに、インドへはスリランカでエア・ランカに乗り換え、インドからはバングラディシュ国営航空でバンコクまで行かなければならないのである。彼曰く、インドはイスラエルと南アフリカを除く全ての国と何らかの関係があるそうだ。彼は、日本の選挙での平均的な投票率、電話の普及率、食生活、住生活など我々の生活のあらゆる面に興味を持っていろいろ尋ねてきた。私も自分のわかる範囲内のことは一生懸命答えたつもりである。日本のことについてこんなにたくさん語ったのは初めてであった。

帰路は1回だけ夕食のための休憩があった。もう金がなくてもなんとかなるので、バナナとみかんをそれぞれ1ルピー分ずつ買い、水飲み場で水を飲んで夕食にした。ポケットに残ったのは6ルピーだった。休憩中、バスの斜め前の席にいたオジサンから文通してくれと言われた。彼とは道中一度も話をしていなかったので少し驚いたが、快く応じた。彼はデリーで会計事務所を経営しているそうだ。外国の様々な文化を知るのがおもしろくて文通を趣味にしているそうである。

バスはニューデリーに着いた。今度の宿はニューデリーの駅から近いので、夜遅い時間だったが歩いていくことにした。宿の看板が見え、もう少しで着くというとき、数匹の野良犬に取り囲まれてしまった。引き返して、近くで立ち話をしていたオッサンたちにあの犬どもをなんとかしてくれと頼んでみた。お安い御用といわんばかりに、そのオッサンのひとりが犬を追い払ってくれた。

宿の部屋は1泊100ルピーとは思えないくらい汚く、不快だった。

読んでいただくことが何よりのサポートです。よろしくお願いいたします。