もひとつ蛇足 『千利休 無言の前衛』

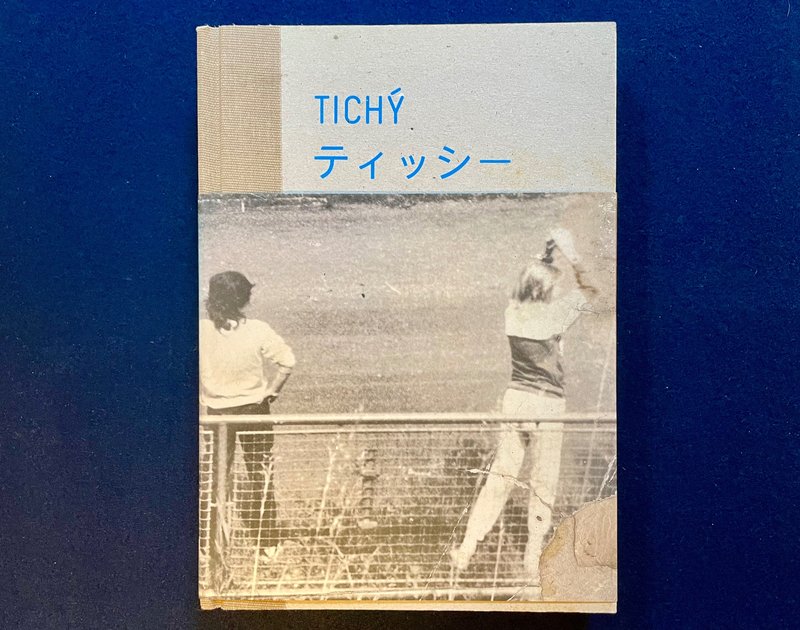

蛇足は足だからもう一本あってもいいだろう。2008年8月にパリに遊びに出かけたとき、たまたまポンピドーセンターでMiroslav Tichyの企画展をやっていた。これがその図録だ。日本語版があったので買った。

なんとなく世間では写真を趣味にしている人が多い印象だが、そういう人たちの多くは写真もさることながらカメラに興味がある気がする。私はそういうものに疎いのでわからないが、ティッシーの場合は世間で話題になる「写真家」とはちょっと違っていて、カメラは廃品を使った手作りで、そういうカメラなので写真もとりあえず写っているという程度の画質だ。しかも被写体は若い女性。本人の同意を得たのかどうか怪しいものもある。それがポンピドーセンターで堂々たる企画展になっている。

尤も、本人の同意を得ていないという点では盗撮なのだろうが、いわゆる「盗撮」とは多少趣を異にしている気がする。会場にはカメラの実機も展示されていたが、こんなものを向けられたらどう思うだろう。一応カメラには見える。しかし、一見したところでは撮影可能かどうか判断しかねる。何より、汚い。そのカメラを構えている爺さんも汚い。彼にカメラを向けられたら、自分が撮影されると明らかにわかる。事実、彼の写真には被写体となっている人がカメラに向かって微笑んでいるものもある。地元では芸術家というよりは変人と思われていたようなので下手に逆らって刺激をしない方が良いとの判断が働いたのか。変人だけど優しい人という評もあるようなので、周囲からは「汚いけど嫌な人じゃない」と思われていたのか。写真には撮影者と被写体との関係性が反映される。写真展での作品を観る限り、彼は少なくとも嫌われていたとは思えない。

何をもって「芸術」と言うのか知らないが、廃品を材料にカメラを作り、コールタールで隙間を塞いだ臭そうなカメラ(展示されていたカメラはガラスケースに収められていた)を構えた汚いオヤジ(実際、かなり臭かったらしい)が被写体となった人から告訴されたりせずにこういう写真の撮影を続けることができたこと自体が常人には真似のできない「芸」であったことは間違いないと思う。

手放してしまって今は手元にないのだが、アンリ・カルティエ=ブレッソンの『ポートレイト』という写真集を持っていた。ここに掲載されているポートレイトは「いったいどうしたらこんな写真が撮れるのだろう」と思うようなものばかりだった。「こんな写真」とはカメラを前にした被写体の表情だ。ポートレイトなので、なんとなく撮影したはずはなく、撮る側も撮られる側もそれなりの緊張があって然るべきだ。実際、少し緊張した感じが伝わってくる。しかし、対立した緊張ではなく、なんとも言えない緊張なのである。記事や周辺情報を読めば撮影者と被写体との間の交友関係があることがわかる。「良い」写真というのは撮影者と被写体との信頼関係によるものだということが、写真に関して全く素人の私の今のところの理解だ。

今、日本では彼と同じことをスマホのカメラでやって迷惑行為防止条例違反や軽犯罪法違反で逮捕される人が大勢いるようだ。同じ行為が芸術と犯罪に分かれるのは撮影者が芸術家と社会から認知されているか否かによるところも勿論あるだろうが、それ以前に信頼のない写真であるところに犯罪性がある、と思う。他にどのような理由があるのだろうか。

もう一つ素朴な疑問。今、東京でティッシーの写真展を開催することは可能だろうか。あの写真を、いくら「写真家」として認知されている人の「作品」とはいいながら、これほどつまらないことに喧しい社会でおおっぴらに並べることができるだろうか。2008年のパリで開催できて2022年の東京で開催できないとしたら、これら二点間の時間と地理的差異は何を意味するのだろうか。

noteの中で検索をしたらティッシーを取り上げている記事が一つあった。

読んでいただくことが何よりのサポートです。よろしくお願いいたします。