ニコラス・エヴァンズ 著 大西正幸、長田俊樹、森若葉 訳 『危機言語 言語の消滅でわれわれは何を失うのか』 京都大学学術出版会

以前にも書いたように、毎週木曜日の昼休みの時間に職場で勉強会がある。11時30分から12時までの間に2人、ひとり15分で何事かを語るというものだ。6月29日に私の番が廻ってきた。最初は昨年9月で、2回目は今年3月、今回が3回目だ。本当は昨年12月に2回目が巡って来たのだが、相方が30分使いたいというので譲ったのである。

初回は百人一首にもある崇徳院の

ちはやふる春をもきかず竜田川唐紅に水くくるとは

を取り上げて日本語について思うところを語った。15分では収拾がつかずだいぶあたふたとしてしまった。それで、2回目は話の的を絞り、「国宝」という「評価」がどのように決まるのか、ということについて茶碗を題材に語った。今回は初回の準備で集めた資料も使いつつ、改めて言葉について語った。初回と違うのは、人類史と重ねて語ってみようとしたところだ。なかなかうまくいかない。

「ちはやふる」から1年近くが経ち、あれこれ考えたことも増えた。「ちはやふる」を語った頃は、日本語の特殊性に目が向いていた。下地として2018-19年に「万葉集講座」を受講したことや、それに続く自分のささやかな俳句・短歌体験があった。たまたま昨年9月、大阪の国立民族学博物館で「Homo loquens『しゃべるヒト』ことばの不思議を科学する」という企画展をやっていたので、何かの足しになるかもしれないと思い、観に出掛けてもきた。しかし、かなり様々な資料を集めた割に、そうした厚みのようなものが15分の話に反映できなかった。それは自分の「言葉」像が十分に醸成できていなかったからだ。

今回は本書の内容も多少は触れたが、国立科学博物館の篠田館長の『人類の起源』(中公新書)をベースにして人類の移動と言語の多様性と限界について語ることにした。多様性と限界というのは、要するに、言葉は自分で思っているほど相手に通じていないということだ。これまでに何度もこのnoteに書いているように、言葉が通じる、言葉で通じ合う、言葉でどうこうするためには話者間に共通体験や共有する価値観がないといけないということである。共通体験と価値観の共有がなければ、通じ合うことなど何もない。ただそれだけのことを言いたいだけなのだが、世間は「はじめに言葉ありき」で、薄っぺらな技巧で物事がなんとかなると思い込んでいる節がある。そういうものを突き崩すほどの話には到底ならなかった。

ちなみに、この木曜勉強会で今回の自分の話のタイトルは「らくだ」とした。らくだ(駱駝)は日本にはいない。しかし、我々は「らくだ」を知っている。なぜでしょう? でも、姿形以外のことは知らないですよね? というところから、言葉は生活体験の表現でもあるので、自分が経験していないことは表現のしようがない、ということに落とそうと思った。初めて見るものに、とりあえず名前を振ることでわかったつもりになるが、名前を付けることが理解をすることではない。江戸時代の人々とは違って、現代の我々はらくだを見ればそれが「らくだ」という動物であることは了解するが、それだけのことでしかない。生活のなかにラクダが無いので、ラクダについての理解はいつまでも深くならない、ということだろう。誰もが安直に外国語の翻訳を考えている節があるが、言葉はそれぞれの人々のそれぞれの生活経験に基づいて成り立っているはずなので、そもそも生活経験を異にする他の言葉に置き換える翻訳は不可能だ、ということを業務上、翻訳もやっている立場として言っておきたかった。

たとえば、第一回目のタイトルが「ちはやふる」、第二回が「井戸の茶碗」、そして今回が「らくだ」。どれも古典落語の題名を振っている。題名を並べてみれば、落語好きの人ならば「おっ」と思うかもしれないが、そもそも落語を知らない人にとってはタイトルのことなど気にも留めない。同じ日本語話者の間ですら、こんなところで或る話から感じ取ることに差異が生じる。仮にこういうことを翻訳しようとすれば、落語とは何かという補足情報を付けなければならないし、付けたところで読む側には伝わらない。些細なことだが一事が万事だ。

もちろん、生活をする上で必要なことの殆どは何となく通じている。だからこそ、現在のそれ相応に秩序のある世界が在る。しかし、その中で暮らす「私」と「あなた」は容易にわかり合ったりなどできないのである。だからこそ、自分の何事かを誰かに伝えたいなら、余程の覚悟をもって手間暇をかけて相手を理解する努力をし、何事かを伝え合う関係性を醸成しないといけないはずだ。言葉はスタンドアローンでは機能しない。

さて、言語だが、どこかの国を紹介する場合、そこで暮らす人々がどのような言語を使うかということを説明するのは思いのほか難しい。日本ならば、国民(日本国籍を有する人)の圧倒的大多数は日本語を母語とし、「国語」は日本語で、公的な文書は日本語で記載される。母語というのは辞書的には

幼時に母親などから自然な状態で習得する言語。第一言語。

というだけのことだが、言語は思考の基盤なので、母語は思考言語とも言える。脳でも言語に関係するところは、大脳皮質のなかでも、後天的な学習を司る部分とは違ったところにあるらしい。言語も後天的に学習したほうはもとからある言語野とは別のところが担当する。

日本で生まれ育った日本人はそれが当然過ぎて意識しないことが多いようだが、母語と母国語が当たり前に一致する国民は世界的には極めて稀である。大抵の国は複数の言語集団を擁し、敢えて「国語」とか「公用語」を明確にしている。「公用語」が複数あるということは、例えば法律であるとか国家として発する公式文書はそれぞれの公用語で同内容のものを作成して同時に公表するという実務的な要件を伴う。「国語」、「公用語」、「母国語」といった社会生活上の実務言語と自分の内心語である「母語」が必ずしも一致するとは限らないのである。圧倒的大多数の日本人にはその不一致がどういうことなのか実感としてはわからない。もちろん私もわからない。

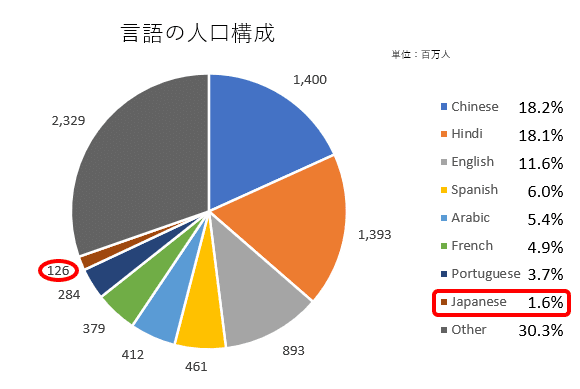

現在、日本政府が国家として承認している国は195カ国ある。これに日本自身を加え、我が国としては196カ国の存在を認識していることになる。外務省のウエッブサイトを見ると、「国」として195カ国、「地域」として北朝鮮、台湾、パレスチナ、香港、マカオ、北極、南極の7箇所を挙げている。その「国」の方の概要を説明しているところを読むと、言語については単に「言語」として説明されているだけで「国語」とか「公用語」といった踏み込んだ用語は、そのような定義が明確になされていない国に対しては使われていない。このウエッブサイトの情報から言語についての説明の筆頭に挙げられているものを主要言語と見做して人口分布を集計した。それをグラフにしたものが下である。

中国語やヒンディー語の14億人は別格として、日本で「国際共通語」と認識されている印象がある英語ですら8億9千万人、世界人口の1割強程度だ。スペインは世界史の大航海時代の主役であり、その結果として「新大陸」と呼ばれた米州の殆どの地域に植民した。そのスペイン語人口が4億6千万人で続く。スペイン語と同じような背景を持つポルトガル語も2億8千万人だ。スペイン語とポルトガル語を一括りにすれば、7億4千万人と英語に匹敵する規模になる。アラビア語、フランス語がそれぞれ約4億人、日本語は1億2千万人で言語集団としては上位に属する。グラフでは「その他(Other)」に含めているロシア語が1億4千万人で日本語集団とほぼ同規模だ。

今年は広島で先進国首脳会議が開催されたが、この会議の議長国を順繰りに務めるのが「G7」と呼ばれる7カ国だ。人口の多い順に列挙すると米国、日本、ドイツ、英国、フランス、イタリア、カナダであり、これらの国々の人口の合計が7億7千万人で、やはり世界人口の約1割となる。

単なる偶然だろうが、「国際語」の風情漂う英語人口も国際政治のリード役風のG7の人口も世界人口の約1割。ざっくりと言ってしまえば、集団の中で1割の勢力を確立できれば、それで全体を動かすことができてしまうように見える。ひょっとして、人間の集団というのはそういうものなのだろうか。

たぶん、世の中の「常識」とか「当然」とか「フツー」といったことは全体の1割程度の人々の間で受容されれば、それが恰も「全体意思」のように機能して社会全体が動くのだろう。だから、政治も経済もその1割を確保することに汲々とする。核となる盤石な1割を確保できれば、長いものに積極的に巻かれるタイプの支持層が形成されてあっという間に3割程度の集団になる。そうなれば、浮動層を適当にナニして過半数を確保したも同然になる。そうなれば、winner-takes-allだ。

人間集団の動態としての「政治」は、大海上のちょっとした変化が気圧の変動をもたらして低気圧が発生し、それが諸々の巡り合わせから台風に成長して、時に驚異的な力を発揮するまでになる、というのと似ている気がする。そうした動態において、言語の役割というのは重大だ。だから、古今東西どの権力機構も言語を重要視してきた。

おそらく自分たち以外の言語集団に対する本格的な関心が芽生えたのは、航海術の発達でそれ以前よりも格段に速く遠くへ移動できるようになり、新たな土地の「発見」が頻発するようになったからであろう。そこに暮らしていた人にとっては、他所の人たちに勝手に「発見」されて、勝手にその人たちの持ち物のようにされて迷惑なことなのだが、好むと好まざるとに関わらず、世の中はそうやってここまできた。当然、「発見」したものに対しては所有権に係る思惑が渦巻く。特定の宗教で「発見」した先の人々を「開化」し、その対価として様々な権益を得る、という名目の下であれば侵略も掠奪も虐殺も己の行為は正当化できると考えることにあまり不思議はない。ただ、相手の言い分もちゃんと聞いたということを第三者に示すことができないといけないし、その土地に眠る自分たちにとっての資源の有無といったことを理解するにも、その土地の人々の言葉が理解できないといけない。

しかし、宣教師たちが中心となった未知の言語の研究が急激に本格化したのは、スペイン人やポルトガル人が、南北アメリカ大陸、アフリカ、アジアへ大航海に乗り出した時だった。彼らは、植民地の征服とキリスト教の布教という、強烈な混ぜ物を持ち込んだ。時としてそれは、科学的好奇心によっても味づけされていた。

運命の年、1492年は、スペインにとって、3つの意味で大きな転換点となった。コロンブスの航海と彼の南北アメリカ大陸の「発見」、ユダヤ人たちの追放、そしてアントニオ・デ・ネブリジャ(Antonio de Nebrija 1441-1522)のスペイン語文法の出版である。

それぞれの土地の言葉を学んで自分なりの理解をする、つまり、自分の言葉の世界に位置付けることで、友好関係を築くにせよ、侵略するにせよ、その先に関係を展開することができる。この発想はおそらく今も変わっていない。特定の言語を標準に据えて、それを軸にした座標空間の中で自他の認識をすることで、世界を自分なりに構想・設計することができるようになる。

米国の国務省のサイトには米国の外交官が外国語を習得するプログラムの概要が載っている。そこでは外国語が成人の英語母語話者にとっての習得難易度をもとに4つのカテゴリーに分類されている。過去76年間の研修実績に基づいて現状の習得時間の目安が設定されているのだそうだ。ここに列挙されているのは66言語であり、そのうち47言語がカテゴリー3 "Hard-language"に分類されている。単に数から言えば、平均的に外国語は「難しい」というふうに見える。カテゴリー1と2はほぼ欧州語で占められており、カテゴリー2にインドネシア語、マレー語、スワヒリ語が含まれているが、これらは自然言語というよりも、国家形成に際して所属言語集団間での不公平が生じないよう人為的に作られた言語である。米国の文化とは距離のある地域の言語であるにもかかわらず習得期間が比較的短期に設定されているのは、そういう所為もあろう。カテゴリー5の"Super-hard language"には日本語を含む5言語が挙げられている。それでも、時間をかければ習得できるということだ。外交官の研修プログラムでの話なので、外交交渉に必要な語学力は、ここに挙げた66言語については、例え難易度の高い言語でも時間をかければ習得できるという公式見解を表明していると解釈できると思う。外交官という職業の性質上、外国語は駆使できて当然という大前提がある。しかし、個人と個人との内心の交流となると、同じ言語話者間であろうと異なる言語話者間であろうと、果たして同じように捉えてしまって大丈夫なのだろうか。

Category I Languages: 24-30 weeks (600-750 class hours)

Languages similar to English.

Category II Languages: Approximately 36 weeks (900 class hours)

Category III Languages: Approximately 44 weeks (1100 class hours)

“Hard languages” – Languages with significant linguistic and/or cultural differences from English. This list is not exhaustive.

Category IV Languages: 88 weeks (2200 class hours)

“Super-hard languages” – Languages which are exceptionally difficult for native English speakers.

読んでいただくことが何よりのサポートです。よろしくお願いいたします。