蛇足『口訳万葉集』

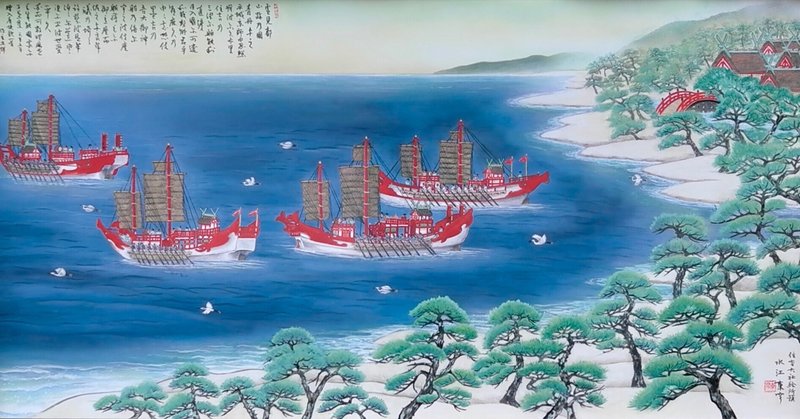

本の解説が面白かったりする。『口訳万葉集』も下巻の夏石番矢の解説が興味深い。夏石は巻第十五の遣新羅使の歌を取り上げている。遣隋使や遣唐使は学校の教科書にも載っているが、外交は中国だけが対象ではなかった。その手前の朝鮮半島にも派遣されていた。但し、『万葉集』に掲載されている歌が詠まれた時期の新羅と日本との関係も現在同様かなり険悪だったらしい。それはともかく、夏石は日本の国生み神話と遣新羅使の航路の重なりに注目している。

国生み神話は、なぜか淡路島から始まり、イザナギ・イザナミ二神は西へ移動して、四国、九州、壱岐、対馬を産んでゆく。実はこれは遣新羅使の往路とほぼ重なる。(中略)ここには、陸路ではなく、海路をたどり、西日本を支配していった古代人の記憶が隠されているのではないだろうか。

『万葉集』は国家事業として編纂されたものだ。特定の個人や集団が私的に構想した可能性が皆無ではないだろうが、4,500を超える歌を集めて編纂し現在に伝えられるほどの内容を有する出版物を発行することは余程の財力と権力がなければ実現しなかったであろう。その後、勅撰和歌集や勅撰漢詩集がいくつも編纂される。『万葉集』が勅撰集であることはどこにも明言されていないが、実質的に国家事業として編纂されたことは間違いないであろう。国家事業であったとすれば、そこに当然、国家の意思が表明されているはずだ。掲載する歌の選択にそれが見え隠れしているはずだ。夏石はこう書いている。

イザナギ・イザナミ二神の出自にはこの一文では触れないが、実母の出身が蘇我氏である二女帝の持統天皇、元明天皇を別として、蘇我氏が詠んだ歌が一首も万葉集に収録されていない。この欠落にも日本古代史の謎が秘められているし、また万葉集が蘇我氏の存在を無視したいわゆる大化の改新以後の歴史観によって編纂されていることが察知される。

国家事業として歌集を編むのは何故なのか。二十巻、約4,500首から成る歌集が一気に編纂されたわけではなく、数年数十年程度の期間をかけてまとめられたようだ。巻頭は雄略天皇の御製とされているが、おそらく別人の手によるものだろう。時代が違いすぎる。但し、考古学的に実在がほぼ確定している最初の天皇が雄略天皇であることは何か関係があるのかもしれない。

『万葉集』の編纂に深く関与しているのは巻末を飾る歌を詠んでいる大伴家持とされている。家持の歌は473首が収録され、誰よりも多くの歌が載せられている。家持は聖武天皇から桓武天皇までの天皇に仕えたことになっている。また、大伴氏は武人の家だ。たまたま家持が歌人として高い評価を受けていたというだけかもしれないが、武人の家が歌の世界に深く関わる何か特別が事情が無かったとも言えまい。当時の宮廷人の素養として歌を詠むことは必須のものであったことは周知のことであり、武人であろうが他の役割を担った家系であろうが、歌と無縁ではない。当時の国の在りようとして、歌に秀でていいることと、権力体制の中での位置付けとに関連があったのではないかとも思うのである。武人は国家権力を具象化する装置でもあり、体制内での序列として高い方であっただろう。であるならば、「武」と「文」は無縁ではなかったのではないか。今も「歌会始」という皇室の行事があるが、今と違って歌を詠むことにはもっと権力にまつわる深い意味があったのではないかと思うのである。あなたのことを想ってパンツを脱いでお待ちしています、なんていう歌が驚くほどたくさんある。しかし、歌と権力の関係というものを考えると、そういう歌を字面通りに解釈してはいけないのではないか、パンツを脱ぐ、つまり、……なんてさまざまに妄想するのは私だけだろうか。

読んでいただくことが何よりのサポートです。よろしくお願いいたします。