【ピリカ文庫】しゃれこうべは生意気な口をたたいて朽ちた

『こんなはずじゃなかった』

暁の頃、薄明かりのやわらかい光が東の空から徐々に上空に広がって、ビル群のガラスに映り込んでいくさまを見るのが好きだ。

明け方のスクランブル交差点は、昼間の騒々しさを忘れてしまったかのように静まりかえっている。ビールの空き缶ゴミが不意につま先に当たり、カランという音が大きく耳に鳴り響いた。

台形型の巨大ビルの大型ビジョンに映ったメッセージは、そのあとリクルート企業のCMとなった。

「こんなはずじゃなかった?」

「じゃあ、どんなはずだった?」

新宿駅への地下への階段を下りながら、1人小さくつぶやく。

始発電車に揺られ自宅へ戻る。最寄駅からお好み焼き屋、クリーニング屋を右に曲がって、坂道を登ると、自宅アパートの入り口の垣根の手前に、うごめく塊がぼんやりと見えた。

近づくとそれは子猫だった。茶色と白と黒の虎模様のその子は毛がぼさぼさしていて「ミャー」とか弱い鳴き声を発した。人懐こい。少しなでてみる。のどをごろごろ鳴らす。あたたかい体温が伝わってくる。

しばらく撫でて「お母さんのところにおかえり」と話しかけ、子猫から離れた。アパートの空のポストを確認し、鍵を開けて、ベットに倒れ込むように横になった。

※※※

「なぁ、カナちゃんは何年目になる?」

「え?5年ですかね」

目の前にはいかつい刈り上げのドレッドヘアの男性がいる。VIRGOのTシャツにカーゴパンツ、黒のサンダル姿のラフな格好の彼は、パイプ椅子に反対向きにまたがっており、机の上の白い物体たちを飄々とした表情で、だけども作業は慎重に行いながら、私に質問を投げかける。

この業界に入ってから5年経つ。私は専門学校を経てテレビ制作、俗に言うADの仕事。彼は美術制作の仕事をしている仲間だ。

「カナちゃん、最近オツカレですか?」

にゅっと彼が取り出したのは頭蓋骨だった。頭蓋骨の頭と口の部分を持って、まるでそれがしゃべっているかのように器用にカタカタと動かした。一重のやさしいまなざしが頭蓋骨の後ろからこちらを見ている。

頭蓋骨はもちろんホンモノではない。夏の終わりに放送される時代ドラマに出てくるレプリカを彼は作成している。なんの素材かわからないが、よくできている。小道具製作の技術力に毎回感心する。

「ご心配ありがとう。骨に心配されるようになったら、いよいよおしまいだと思う。どこの馬の骨だかなんだか知らないけど、私は私の骨太な人生を好きなように生きるんです」

「これはウマノホネじゃない。人骨デス」

彼は真顔だ。

へいへい、と私は彼をあしらった。

彼が何を心配しているのか。

それは私の体かもしれないし、心かもしれないし、もしかして生き方なのかもしれない。

私の秘密を彼は知っている。

秘密のはじまりは、映画撮影の打ち上げ日だった。私はクエンティン・タランティーノのパルプフィクションの黒のTシャツを着ていた。染めたばかりの長く伸びたピンク色の髪の毛がはえるかなとTシャツのセレクトに自分なりにこだわりはあった。せわしなく帰宅者のタクシーの手配をしていると「ねぇ、いつもかっこいいTシャツ着てるね」と声をかけられた。振り返るとそいつは泣く子も黙る有名バンドのボーカルだった。

「この前、悪魔の毒々モンスターのTシャツも着てたでしょ」

と言われながら、パルプフィクションのTシャツを、ベッドの上で彼にするすると脱がされる私は、遠くの窓に小さな光の群れが瞬いているのを透き通った気持ちで眺めていた。

まるで喰らってしまうように彼は行為に及んだ。私は行為中に初めて自分の気持ちに気づいた。

私は誰かに喰らわれるのを必死にその時まで待ち望んでいた。

以後、月に1〜2回彼に呼び出された。ツアー中、テレビ出演後、雑誌取材前、スマホが鳴り、私はホテルに向かう。彼にいいように扱われている。おそらく私1人ではないのだろうなとも思う。こんなことを続けていても...よくないことも理解している。いつか週刊誌になんて取り上げられたら、大変な騒ぎになるだろうなと、自分のことなのに、どこか他人事のようにも感じていた。

彼が私を求める理由もわからずに、それでも私は彼になす術がない。

朝帰りをして、自宅に帰ってからの記憶もなく倒れる。目覚ましが鳴って、急いで支度し、ロケハンの現場に向かう。入念に打ち合わせをして、カメラアングル、起こりうるリスク、休憩場所、エキストラの日程、発注するロケ弁、必要な人員などを絞り込み、帰ろうとすると社用車は駐禁をとられていた。フロントガラスの黄色いステッカーをはがし、そのまま帰社すると、ロケ弁の発注ミスが発覚した。各方面に謝罪の電話を入れる。

へとへとのまま会社をうろついていると、ドレッドヘアの男、アンドウに必ず見つかる。私が寝不足に陥っていたり、疲弊した様子が見られるたびに、アンドウは私のことを気にかけてくれていた。

しかし、私は彼の意に反するように、ひどく自分の体を酷使し続けた。

何日も徹夜続きの仕事を抱え、まともなご飯も食べなかった。ミュージシャンの彼にもまた呼びだされ、記憶も定かではないほどのお酒を飲む日々を過ごした。

ある日のこと、当然の結果ではあるが、私はばたりと電池が切れたように倒れた。

それもアンドウの目の前で。

気が抜けたのかもしれない。

油断したなと思いながら意識が遠のく。

記憶が混濁する。

ゆっくりと意識が戻る。

天井に吊るされたモビールを見て、見慣れない風景の部屋で私は眠っていたことに気づいた。

少し離れたところにアンドウがいた。彼は筆を持ち、この前の骨のレプリカたちの仕上げをしているようであった。

「ごめん!私、記憶がないけども、どうなってた?」

アンドウは私に気づき、ベットの隣のゲーミングチェアに腰掛けた。

「カナちゃんが会社で倒れたから、俺が送りますっつって、カナちゃんの上司の上田さんに伝えた。それでカナちゃんの家がわからんから、俺んちに連れてきた。今は21時27分。今日はこのまま泊まっていけばいいんじゃないかな」

私は首を横に振って、飛び起きた。しかし、頭が急激にクラクラしだしたので、うつむき、うーんと唸った。

「マダ、寝ていた方がいい」

アンドウは再び私に近づき、机の上の頭蓋骨を持ってきた。そして、いつの日かのようにカタカタと腹話術の人形のようにそいつを動かした。よく見ると、前回に比べて血のりがついている。不気味さがよりリアルになった。

「カナちゃんは貧血デス。ナゼナラ、まぶたの中のきわが白いからデス。あと、アナタニハナニモシマセンヨ。手を加えるようなことはシマセン。アンシンシテクダサイ」

カタカタと髑髏がしゃべっている。

「ワタシは紳士なガイコツ。しゃれこうべの『こーちゃん』デス。以後お見知りおきを」

髑髏はおじぎをした。彼が声色を変え、ふざけた真似をするので、私は思わず笑った。そして悪態をついた。

「また君は出てきたな。そんな、血がついてる物騒なやつに言われても、何も信じられないよ。死んでる癖に生意気。『こーちゃん』って...ネーミングセンス皆無か」

私が小さく「だっさ!」と言うと、アンドウはにこにこして私を見ていた。

そして「ちょっと待ってなね」と言って、その場を離れた。

彼は台所に立って腕まくりをしてエプロンをかけ、冷蔵庫から何かを取り出した。ビニール袋をがさがさした後に、包丁でトントンと何かを刻む音がする。ぺたっとなまものを置いたような感触と共に、スッと包丁を入れる姿が見える。そのあと、じゃーっと水に流して静かに洗う。コンロをつけ、トポトポっと調味料を入れて、少しずつふつふつと水に火を通す。まな板の上のものをフライパンに静かに乗せた。お醤油とみりんとお酒の匂いが漂い、どことなく懐かしさを感じる。今度はカチッと殻を割る軽快な音が何度か聞こえて、かしゃかしゃかしゃかしゃ、金属が金属に当たる音が響いてくる。四角いフライパンをあたため、そこにジューっと液体が流されて焼かれていく。

「はい、できました。食べよ」

アンドウは、エプロンを外し、私を招いて座らせた。

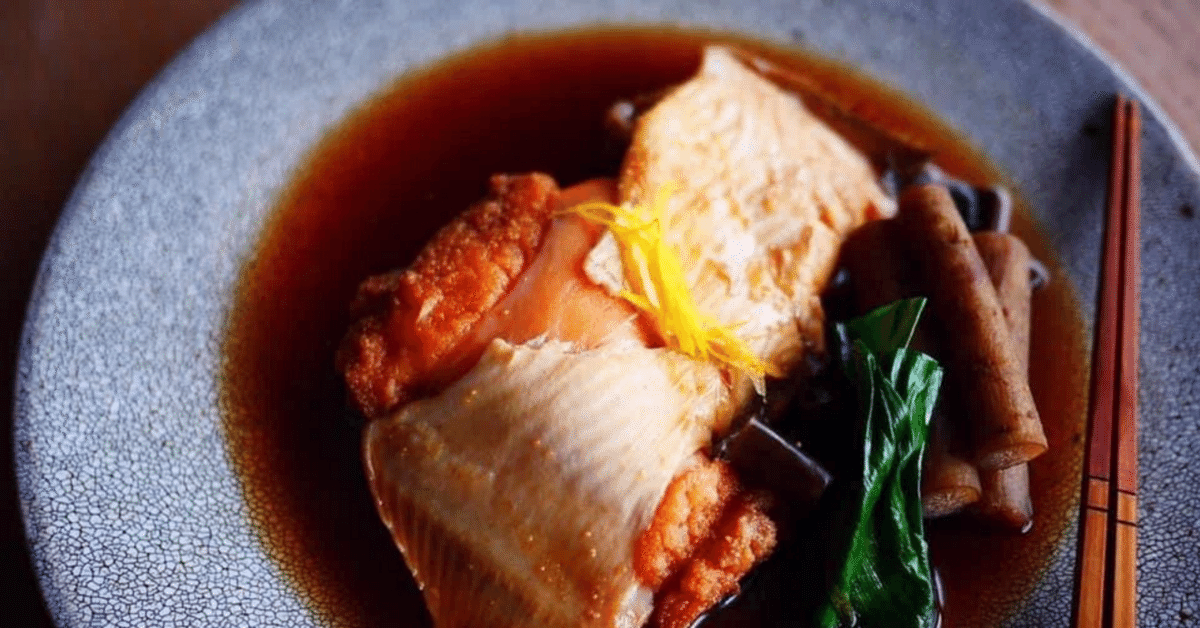

目の前には、ほんのり湯気がたったほうれん草のお味噌汁と、つやつやした白米、ふっくらしたカレイの煮付け、お行儀のよいだし巻き卵がお皿に並べられていた。

アンドウは手と箸を合わせて目をつむった後に、味噌汁を手に取り、ゆっくりと口につける。

私もつられてお味噌汁を飲んだ。薄味でやさしい味だった。そのまま何かスイッチが入ったかのように、私は夢中で食事に手をつけはじめた。

「カナちゃんはゆるやかな自殺をしているようにしか俺には見えない」

と片方の頬を膨らませて、もぐもぐしながらアンドウは言った。

「あなたは、パンクな見た目に反して随分とばあちゃんみたいな料理を作り出すんだね」

私はアンドウの話に応答せず、素直な自分の感想を述べた。

「俺は両親が早く亡くなった。ずっとばあちゃんちで育った。料理は人を生かすとばあちゃんに言われて、俺はばあちゃんに生かされてきた」

「俺はカナちゃんに死んでほしくない。こーちゃんみたいにしゃれこうべになってほしくない。ただそれだけ。生きていてほしいだけ」

カレイの煮付けは生姜の千切りが添えられて、卵付きだった。表面はつゆの茶色が染み渡っていて、脂肪が乗っていてふっくらしている。箸を入れた。

「カナちゃんの魚の食べ方」

アンドウは一呼吸おいて言った。

「きれいでいい。俺は好きだ」

アンドウは私を褒めてくれた。魚の食べ方がきれいと言われたのは、実ははじめてのことでもない。しかしながら、当の私は、アンドウが話していることに全然集中できていなかった。

......私は、魚を食べながら、例の彼との行為を思い浮かべた。

骨に沿って、ゆっくりと箸先を圧し

(肩から骨盤にかけて指が圧を与え)

皮をめくり身を剥がす

(身に纏っているものは剥がされる)

小骨をよけつつ

(なだらかな膨らみをよけながら)

はらはらと身はほどけて

(呼吸が乱れて)

骨の隙間まで到達し

(カラダの奥深くまで招き)

中身が露わになった。

(全ては暴かれる)

そして食べられる。

くちびるが取り込み

歯で咀嚼し

舌の上でなめらかに

まとまりがついた食べ物は

こくんと喉を通過した。

骨だけがきれいにお皿に残った。

「僕も映画好きなんだよね」

彼は首筋に舌をはわせながら耳元でささやいた。

私の熱がまた上昇する。

あぁ、わかった。

私はTシャツのことが嬉しかったのだと思う。

私の小さな自己主張、私が私であるためのささやかなシグナルを見つけ、認めてくれた存在を祝福したかった。

そしてどこまでも求められて、解き放たれること、私がきれいに壊されることを望んでいた。

アンドウが作り出した食べ物は、私の体をあたためた。そして確かに私を生かすものであった。

「ごちそうさま。おいしかった」

「もう、彼のところには行かないよ」

私はアンドウを真正面から見つめて宣言した。

アンドウは「うん、そっか」と言って私の肩をたたき、お皿を持ち、片付けを始めた。

数週間後。

その日もせわしなくばたばたと自分がどこにいるのかわからないくらいの忙しい1日を経て、帰路に着いた。アパートの前にはいつの日かの子猫がまた顔を見せた。

「久しぶり。大家さんに確認したんだ。お前を入れてもいいってさ。ほらこっち来な」

子猫を抱いてポストを確認し、玄関を開けた。

私は早速、スーパーで買ってきたキャットフードをお皿に乗せて与えた。子猫は「みゃあ」と鳴き、嬉しそうに餌を食べ始めた。

そしてエプロンをして、購入した卵たちを割ってボウルに入れ、菜箸でくるくるとかき混ぜた。あの日からだし巻き卵を作り続けているが、なかなかアンドウのような味にはならない。

先ほど無意識でつけたテレビから声がした。

時代ドラマは佳境に入り、死屍累々とした状況で、誰かの叫び声が聞こえた。

不意に画面の真ん中に「こーちゃん」が映った。

血のりのつき方、骨格ともに、あれはこーちゃんに間違いない。

こーちゃんは喋らず、見事な名演技でその場で朽ち果てていた。

私はそれを見て小さく「だっさ」と言い放った。

お読み頂きありがとうございました。

ピリカさん。楽しいご依頼を感謝しています。

あとお題の考案者、納豆ご飯さんにも感謝です。

「くまさん、お題は『骨』で」と

ご連絡を頂き、思わずにやっとしました。

何卒、ご査収くださいませ。

サポートは読んでくれただけで充分です。あなたの資源はぜひ他のことにお使い下さい。それでもいただけるのであれば、私も他の方に渡していきたいです。