#18日光街道古河宿を歩く②【古河市】

周囲を古河城出城跡の樹木と堀に囲まれた古河歴史博物館を出ると、

すぐ向かいには鷹見泉石記念館があります。

古河城藩主、土井利厚・利位の補佐として

古河藩家老の役を担った泉石(1785~1858)は

大塩平八郎の乱の鎮圧でも有名。

また、ことさら洋学に関心が高く、当時の重要事件に

関する資料等が、国の重要文化財として歴史博物館に

展示されています。

ここ、鷹見泉石記念館は本人が晩年住んでいた、

約200年前の武家屋敷だとか。

ちなみに、

渡辺崋山の描いた『鷹見泉石像』(東京国立博物館蔵)は

天保8年(1837年)、泉石53歳の時の肖像画だそうです。

記念館や博物館周辺は石畳になっています。

初めてこの場所を訪れた時は、うっそうと生い茂る竹林や

樹木と石畳の静かな通りに感動を覚えました。

ここの空間だけ別世界にタイムスリップしたような感じです。

そしてすぐ近くの文学館前を通り過ぎます。

以前に来た時の話ですが、

この文学館には大きな蓄音機があり、スタッフの方が蓄音機を回してレコードをかけてくれました。

コロナ禍以降は分かりませんが、当時は気軽にお願いできました。

ここで突然、青空を突き抜けるような大きな樹木の緑色と赤レンガに目がとまります。

すごく立派な小学校でした。

時間も12時半近く

普段のお出かけの時はいつも、飲み食いせず休憩もとらずだったのですが、以前にも来たことがあるカフェレストラン「お休み処 坂長」を見るとお客が誰もいない!

チャーンス!!

ということで、今回は小腹も空いたのでちょっと休憩することに…

ここ坂長は国登録有形文化財に指定されている必見の建造物。

敷地内には店蔵(旧古河城文庫蔵)、袖蔵(旧古河城乾蔵)、文庫蔵、石蔵、中蔵、主屋があります。

ネットの情報によると、ここにある『袖蔵』と『文庫蔵』は、明治6年の廃城令を免れた古河城の数少ない貴重な遺構だとか。

多額の資金を投じて造ったばかりの蔵を取り壊すことが忍びないと思った商人たちが、明治政府に大金を差し出して取り壊さないようにお願いしたのではないかと言われています。

そんな先人たちの苦労などつゆ知らず、ほかには誰も客がいない貸し切り状態のカフェテラスにどっかりと腰をおろし、ご満悦な私、、、

何しろ外食なんて今年初めてかも?

ビビリなので、コロナ感染の心配をしながら食事してもつまらないので、大概テイクアウトでした。

でも今回はそんな心配もなく、1人でベーグルサンドとブレンドを心ゆくまで味わい、贅沢なひと時を過ごすことができました〜!

「幸せ」ってこんな時に使う言葉かもしれません♡

休憩もとれたので後半戦も頑張らないと!!

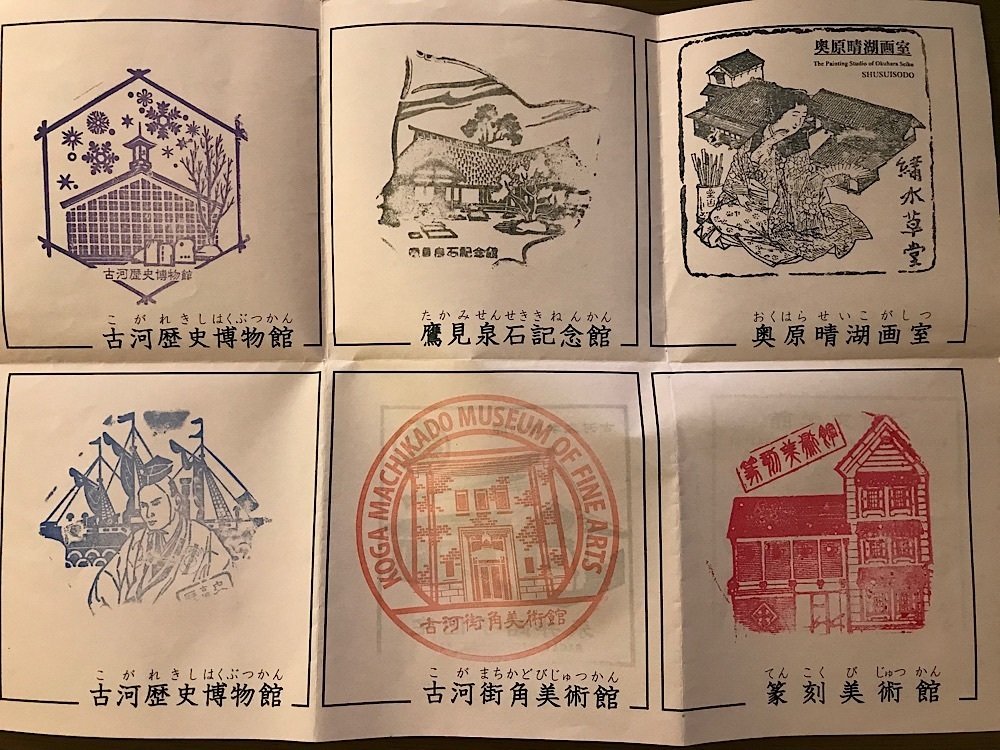

ちなみに、前回この辺の〇〇館巡りをした時に、全8カ所のスタンプを集めました。

杉並通りに向かってテクテクと歩いていくと、また好みのタイプの建物発見!

新しくはないですが、窓の装飾やデザインがモダンで素敵。

途中の道で、柴犬が気持ちよさそうにお昼寝してました。

かわいいので写真を撮らせてもらおうと忍び足で近づくと…

さすが動物の勘?

危険を察知したのか目を覚ましてしまいました〜 汗

お昼寝の邪魔しちゃってごめんなさい。

右手に気になる神社があったのでちょっと立ち寄ってみます。

由緒などの詳細はわかりませんでしたが、神社の建物にうっとり〜

この神社の向かい側にも立派な伽藍があったので入ってみることに…

実はこのお寺が、今回の宿場町歩きの中で一番の素敵な出会いだったかもしれません。

そしてその次に目指すはいよいよ宿場町のメイン通り。

ここは1度も歩いたことのない通りなのでワクワク〜⤴️

続きはこちら⬇️

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?