大阪都心の社寺めぐり-地域のお宝さがし-06御霊神社周辺(大阪ガスビル・安井武雄)

御霊神社周辺の魅力的な建築として、大阪ガスビル(昭和8年=1933、以下ガスビル)と設計者安井武雄についてみてみましょう。安井はガスビル以前に、大阪倶楽部(大正13年=1924)・高麗橋野村ビル(昭和2年)をてがけていますが、ガスビルにおいて作風が大きく変わりました。

■大阪ガスビル(昭和8年)〒541-0046大阪市中央区平野町4-1-2(登録文化財)(図1)

図1

●当時の都市的状況●

明治末年に始まった堺筋の拡幅により、大正6年に三越(高麗橋)、同10年白木屋(備後町)、11年高島屋(長堀橋筋)、14年に松坂屋(日本橋筋)が出店し、堺筋は大いに発展します。さらに、大正14年には周辺の地域が市内に編入され、大阪は人口・面積ともに東京を抜いて日本最大の都市、「大大阪」となりました。その勢いが御堂筋の拡幅につながり、大正15年に北端の梅田から拡幅工事が始まり、昭和12年に完成します。この間、昭和4年に阪急ビルディング(第1期)(図2)、同7年に南端の南海ビルディング(図3)、同8年3月にガスビルが竣工、5月に梅田~心斎橋間の地下鉄が開通しました。堺筋・御堂筋という二つの幹線道路の完成によって、大阪は南北方向に発展する近代都市となります。

図2

図3

●黒と白のコントラスト●

近代化(=洋風化)が進み、堺筋沿線をはじめ、市内に次々に建築される装飾が施された様式建築を見慣れていた大阪市民も、御堂筋に面して、無装飾で水平線が強調され、窓が連続し、白いタイルで仕上げられた8階建てのガスビルの出現には驚かされたことでしょう。さらに、ガスビルは単なる自社ビルではなく、周辺のビジネス街に勤務する人々に、食堂・喫茶室・講演場などを提供するとともに、市民生活にガスを普及させるための実演や各種器具の展示場でもあったのです。

ガスビルがもつ高い公共性や斬新な意匠は、竣工当初から高い評価を得ていましたが、現代でも、外観低層部の黒と上層部の白の対比(コントラスト)、水平線を基調とした外観、角部を曲面にした柔らかな仕上げなど、思わず見上げてしまいます(図4)。一方、平野町筋側の側面は矩形で構成されており、御堂筋とは異なる印象を受けます(図5)。

図4

図5

外観の黒と白の対比の意匠は、設計段階で物議をかもしました。なぜなら、「当時は黒い石は不吉だとして、まだ使われたことがない」(注1)という時代でしたので、そのため見本を作成して役員全員でみることになりますが、大阪ガス片岡会長の「よかろう」の一言で採用が決定したというのです。

安井が昭和2年に堺筋に完成させた高麗橋野村ビル(図6)は、ガスビル同様に交差点の角地に立地していますが、外壁は着色され、各階の蛇腹部分に瓦が施されるなど、東洋的な雰囲気が感じられます。外観を見ていると、蛇腹部分の瓦を取り除けば、隅角部の曲面や階高、縦長窓の割付など、ガスビルに似ていると思います。

図6

高麗橋野村ビル・ガスビルの建築年は、堺筋・御堂筋の拡張時期とほぼ同時期です。安井が、「近代都市大阪」の二つのメインストリートに面して作品を残したことから、その実力とともに、オーナーに恵まれた幸運も感じられます。

注1)『建築と社会』1985年3月号、浦辺鎭太郎・佐野正一対談 注2)山口廣『都市の精華』(日本の建築[明治大正昭和]6、1979年、三省堂)

●自由様式●

戦前の建築作品には、多くの場合、様式名が記されています。ガスビルと同時期の作品を見ると、例えば、中央電気倶楽部(昭和5年、図7)は「近世スパニッシュ式」、南海ビルディング(昭和7年、図3)は「近世復興式」とあります。「近世復興式」は「近世式」ともいい、概ね、ルネサンス様式をもとにした意匠が施されています。一方ガスビルは、「使用目的及構造に基ける自由様式」(注3)とあります。長い命名に、安井の創意・工夫・苦闘が窺えます。

図7

この様式の、「使用目的及構造に基ける」について、「使用目的ということは機能主義ということです」(注1の浦辺発言)、構造については、「グロピウスの主張している、骨をつくってそれに外装材を皮膚のように取り付けていくとう様式を多少意識しているんでしょうね」(注1の佐野発言)との指摘に対し、グロピウスの主張に関連して、「国際建築様式」の定義の一つである、「ヴォリュームとしての建築」を取り上げ、壁をカーテンウォールにして軽くするのを、「ガスビルはそれをやらなかった。といってマッスというような重苦しいものでは決してない。ここのところが自由様式」だと評価されています(注1の浦辺発言)。さらに、「サーリネンやアアルトの仕事の持っている情緒性を頭に置いたと考えられるふしもなくはありません」(注1の佐野発言)とも指摘されています。

「国際建築様式」とは、ドイツの建築家W.グロピウスが提唱したもので、合理的な思考による新時代の建築は、風土や民族の違いをこえて国際的に共通した建築様式になるというものです。その形態は、水平・垂直の構成、無装飾な平滑な壁面と連続するガラス窓、水平な陸[ろく]屋根、白を基調とする淡い色彩などが特徴です。代表がバウハウスの校舎です(図8、1925~26=大正14~昭和元年)。また、「外装材を皮膚のように取り付けていく」という手法も、ファグス靴工場(図9、1913=大正2)で行っています。他方、「サーリネンやアアルトの仕事の持っている情緒性」とは、具体的にどのようなものか分かりませんが、「情緒性」という面からみると、野村ビルが相当するのかと思えます。サーリネンのヘルシンキ中央駅(図10、1914=大正3)も知っていたのでしょう。安井が同時代における欧州建築界の動きを注視していることが窺えます。 注3)山口廣『自由様式への道』(1984年、南洋堂出版)

図8

図9

図10

●工業学校での教育●

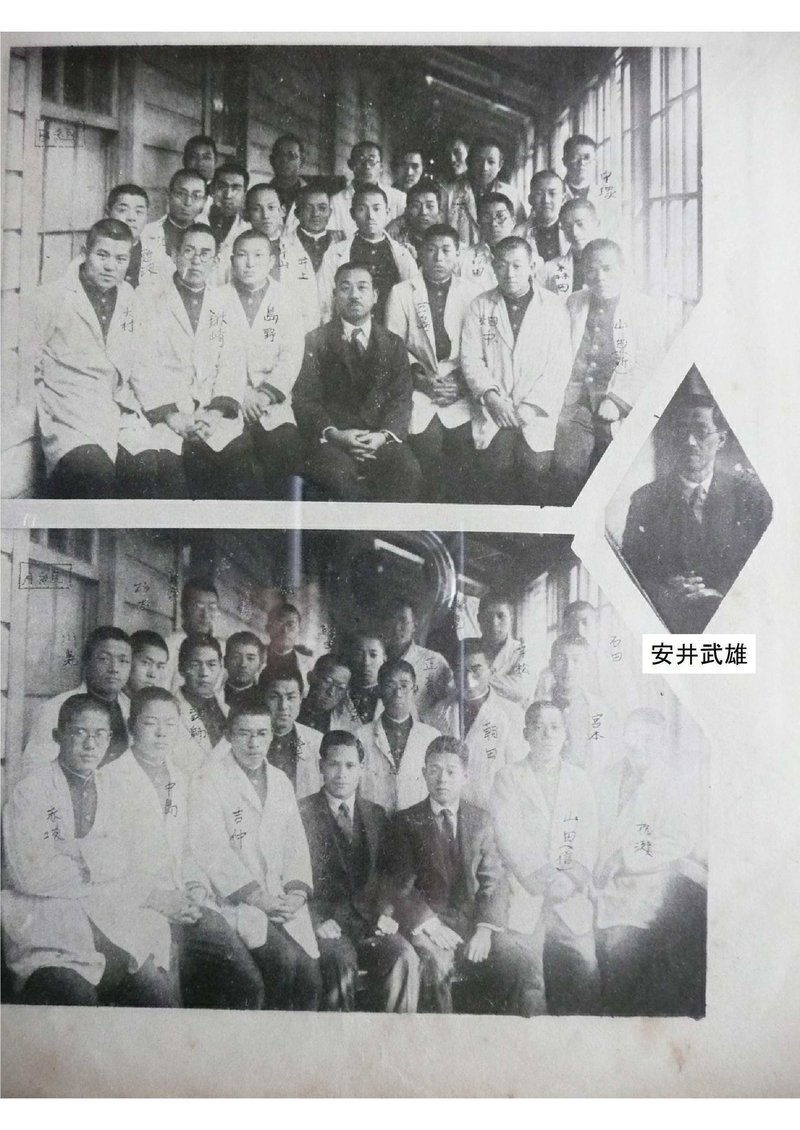

安井が、早稲田大学や京都帝国大学に出講していたことは知られていますが、大阪市立工業学校への出講は経歴には掲げられていません。しかし、同校の昭和6年の『卒業設計図集』(注4)(以下図集)には、生徒の集合写真とともに安井の肖像が掲載されています(図11)。

図11

当時の建築科長渋谷五郎は、図集の序言の文末に、「本図集完成ニ対シ我ガ建築界ノ権威タル安井武雄講師ノ精神的物質的ナル多大ノ寄與ニ生徒職員ト共ニ深ク鳴謝シテ止マザル所ナリ」と、安井への感謝を示していることから、安井は6年生の「製図」を担当していたと考えられます。なお渋谷は、第4回で紹介した芝川ビルの設計者です。

図集に掲載された図面は状態が悪く、詳細に観察することが困難ですが、テーマは、「女木島刑務所」・「別府市営民衆慰安場」・「六甲サナトリウム」・「扇町簡易共同園」など、社会性の高いものが多く見られます。また、作品に付された様式名は、「日本味を加せる東洋趣味」、「明るい近代式にライト派を加味」、「近代自由形」、「旧来の様式から全然別離し近代の新しき様式」、「機能本位的(過去の様式の何れにも関係せず)」など、当時の建築界の指向が工業学校の生徒にも影響を与えている様子が窺えます。

大阪市立工業学校(注5)は、明治41年(1908)4月市立大阪工業学校として、大阪市北区牛丸町(当時)に開校されます。大正9年4月大阪市立工業学校と改称、同14年12月大阪市北区善源寺町(当時)に移転、同15年4月大阪市立都島工業学校(以下都島工業)と改称と同時に6年制が導入され、全国唯一の6年制工業学校となります。昭和18年には都島高等工業学校(後に工専)が併設されますが、戦後、工専は大阪市立大学工学部、工業学校は大阪市立都島工業高校となり現在に至っています。

注4)図集に刊行年月の記載が無く、「昭和六年一月十三日」付けの「序言」が掲載されている。翌年にも

同様の図集が刊行されているが、いつまで続いたかは不明。

注5)同校の変遷は、『創立百周年記念都工のあゆみ』(2007年)参照。

●所員福永薫●

安井事務所の仕事の進め方は、昭和8年5月に入所した杉江直巳(京大卒)によると、安井が描いたスケッチをもとに杉江が1/200の図面を描き、「武田健三、福永薫といった製図の達者な人たちが100分1の実施図面を描」(注3)くというシステムです。武田は神戸高等工業、福永は都島工業の出身(昭和4年3月卒業)です。

福永は、卒業制作展を見に来た安井に、「進学をやめてうちへ来たら私が教えてあげる」と言われて入所したそうです。安井が卒業制作展を見にいったのは、担当生徒の作品のできばえを確認しに行ったと考えられますし、福永を事務所へスカウトしたのは、設計に関する福永の優秀さを知っていたためと思われます。

常に、「自分自身のものを出そうという努力と野心に満ちていた」安井が、どのように福永を教育したのか気になりますが、この時期(昭和4年5月)、安井がガスビルの設計・監理契約を交わしていることを考えると、福永はガスビルの図面を作成していく過程で、自ずと安井の設計手法などを学んだものと推測されます。そして、4年の実務経験を積んで「製図の達者な人たち」の一人に数えられるほどに成長したのでしょう。

さて、福永が進学を希望していた上級学校も気になります。都島工業では、成績上位者は名古屋高等工業や横浜高等工業へ進学がしたと、元校長先生(都島工業昭和18年9月卒業)からお聞きしたことがあります。ことに、名古屋高工は「名古屋数学」といって構造系のため、意匠希望の生徒は横浜高工へ進学したそうです。

学校創立当初から建築科を設置していたのは、東京高工(明治35年)、名古屋高工(明治38年)で、横浜高工(大正9年)では大正14年の設置と同時に、フランスのエコール・デ・ボザール出身の中村順平が主任教授となり、独自の建築教育を展開していました(注6)。安井がスカウトするほどの福永のことですから、中村順平の横浜高工を目指していたのではないかと勝手に妄想しています。ちなみに、都島工業と同時期に創立された大阪府立職工学校(現大阪府立西野田工業高校)の上位者は、神戸高等工業へ進学したそうです。

注6)建築家中村順平については、網戸武竹夫『情念の幾何学』(1985年、建築知識)参照。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?