エジプトの建築-ピラミッド③-地域のお宝さがし-120

前回は、テーベ(ナイル川西岸)の神殿を紹介しましたが、今回は、ナイル川東岸のカルナク神殿とその少し上流の神殿を紹介します。

■中流域の神殿建築Ⅱ■

ナイル川中流域の地図を再掲します(図1)。

■カルナク神殿■

カルナク神殿は、歴代の王により増改築がなされた神殿の複合体で、その中心が、主に新王国時代(前1567~1085年)の第19~第20王朝(前1320~1085年)に建造されたアモン大神殿です(前1570~1085年頃、図2、注1)。図2から分かるように、非常に規模が大きく、遺構を見ても、その構成を把握するのが困難でした(これは、筆者の実感です)。そこで、まず、西南部に位置するコンス神殿(前1190年頃)を概観し、その後にアモン大神殿を見ていくことにします。

●コンス神殿●

コンス神殿は、パイロン(塔門)・中庭(前庭)・多柱室・聖舟室・至聖所で構成されており、新王国時代における神殿建築の典型的な遺構とされています(図3)。

パイロンは、左右の高い塔と、その間の入口で構成されています。その前面には、旗竿を立てるための垂直線の溝が設けられ、その前方に五対のスフィンクスが置かれています。入口を入ると、中庭は列柱郎で、正面の柱廊は床が一段高くなり、中央に階段が設けられています。その奥の多柱室は横長の広間で、祭礼時などに用いられたと考えられています。

床高は、奥に行くほど高く、逆に天井高は低く、至聖所はほとんど真暗になるため、前室に天窓が設けられています。一方、アモン大神殿のような大規模神殿の多柱室では、採光のために、中央2列の円柱を側柱より高くし、中央の3つの梁間の天井を高くして高窓が設けられています(図4、注2)。

多柱室の奥は、聖舟室・前室・至聖所と続きます。聖舟室は、神事に用いられる聖舟を安置する室で、前後に開口部があり、周囲には廊下が設けられています。

神殿建築は、これらの空間構成を繰り返しながら、大規模に建造されました。

注1)図1・2・3は、『建築史』(市ヶ谷出版、1998年)より転載、加工。 本稿に関する記述は、前記『建築史』のほか、『西洋建築史図集三訂 版』(彰国社、1990年)、『新訂建築学大系5西洋建築史』(彰国社、 1976年)、『世界の建築第1巻古代オリエント・古代アメリカ』(学習 研究社、1983年)、『フレッチャー世界建築の歴史』(西村書店、 1996年)などによる。

注2)前掲注1)『西洋建築史図集三訂版』より転載、加工。

●アモン大神殿●

アモン大神殿は、俗界から隔離された聖なる世界を実現するため、東面510m、西面710m、南面510m、北面530mの周囲が、巨大な煉瓦壁で囲まれ、ナイル川に向かう西面を正面とし、パイロンの前方にはスフィンクスがおかれています(図5・6)。

入口を入ると中庭で、正面が第2パイロンの入口(図7)です。この中庭には、第25王朝(前750~656年)に建造された「タハルカのキオスク」(柱列だけの露店施設)の柱が1本残されています。この柱は、上部が円形に広がる、開花式パピルス柱です。中庭の左右には閉花(つぼみ)式パピルス柱の柱廊があります(図8)。

その奥が多柱室です。中央部の円柱と側柱、高窓の構成を、復原図(図4)と比較すると分かりやすいと思います(図9)。

多柱室の向こうのオベリスクは、右側がトトメス1世、左側がハトシェプストのオベリスクです(図10)。また、敷地南部の「聖池」の傍らに、ハトシェプストの折れたオベリスクが置かれています。ハトシェプストの2本のオベリスクの切り出しには、約10000人が動員され、約7ヶ月かかったとそうですが、カルナク上流のアスワンにあるオベリスクの採石場をみると、その巨大さを再認識するとともに、切り出しの難しさが感じられます(図11)。

熱い日差しのなか、広大な神殿を歩くだけで疲れてしまいますが、よくスカラベ甲虫(ふんころがし)を見ました。古代エジプトでは、スカラベ甲虫は、不死と復活の象徴としていたと聞いて、所変われば・・と思いました(図12)。また、修復工事の現場では、大きなタワークレーンに、ついつい目が行ってしまいます(図13)。

●ホルス神殿●

ホルス神殿(前237~57)は、エドフに位置しています。末期王朝時代(前1085~305年)の第21王朝(前1085~935年)から長い中断時期を経て、プトレマイオス朝(前305~30年)に建造されました(図14、注3)。

ホルス神殿は、全体の保存状態が極めて良く、ことに、正面左右のパイロンの浮彫りや垂直線の溝、中央の入口の構成がよく分かります(図15)。これは建造時期の新しさより、建築技術の進歩によるところが大きいと考えられています。

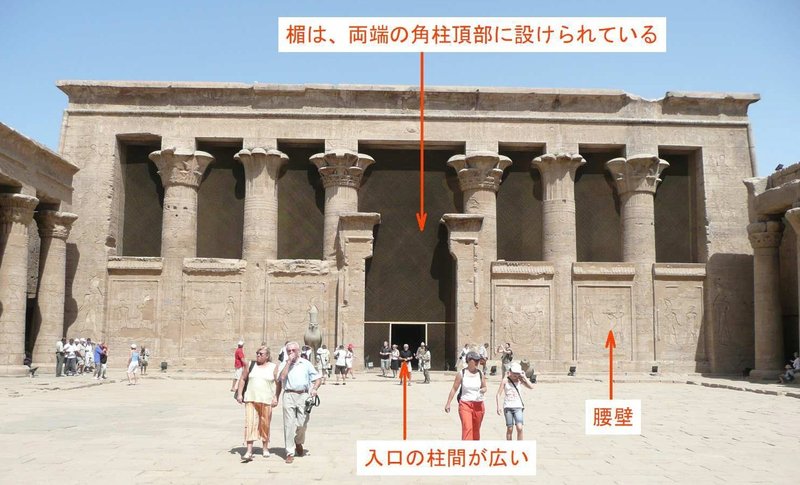

中庭(前庭)の正面は多柱室です。多柱室前面の壁面がなくなり、各柱間に柱高さの約半分の腰壁が設けられ、入口がある中央部の柱間が広くなっています。また、入口上部に設けられる「楣」(まぐさ)は、中央部がなく、両端部のみが角柱の頂部に設けられています(図16)。これらの工夫は、第2多柱室より奥の諸室への採光を考慮したものといわれています。

至聖所は、前面の中央広間、後方三方の廊下により、独立性が確保されています。

注3)前掲注1)『世界の建築第1巻古代オリエント・古代アメリカ』より転 載、加工。

●コム・オンボ神殿●

コム・オンボ神殿は、エドフとアスワンの間のコム・オンボに位置する神殿で、正式名称は、セベクとハロエリスの神殿(前145~後14年)(注4)といい、プトレマイオス朝(前305~30年)に建造されました。この神殿は、「1対の聖所へいく2つの通路」などに特徴があります。

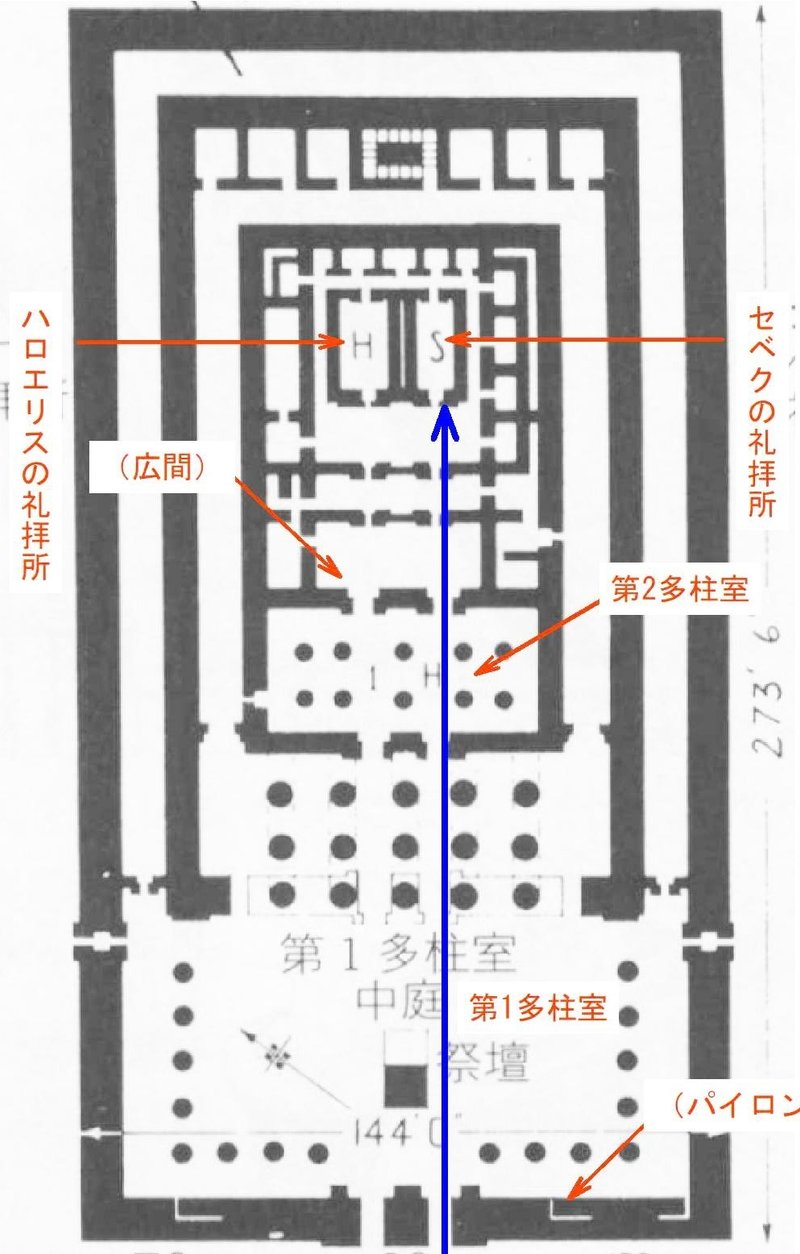

中庭の正面、第1多柱室の入口は、中央部に柱が立ち、出典によると、左が「ハロエリスの礼拝所」、右が「セベクの礼拝所」への入口です。中庭、第1・第2多柱室と続き、(広間、注5)の奥に「礼拝所」が位置することから、「礼拝所」は他の神殿の至聖所と同意と考えられます(図17)。試みに、平面図のパイロン右側の入口から「セベクの礼拝所」への導線を青矢印で示してみると、中庭、第1・第2多柱室、(広間)を経て、「礼拝所」へ至るのが分かります(図18)。

注4)前掲注1)『フレッチャー世界建築の歴史』。図18は、同書より転載、 加工。

注5)( )付きの名称は、出典に記載がないため、筆者が補記した。

■閑話休題■

ナイル川中流域の神殿建築の多くには、石の柱に石の梁をかける楣(まぐさ)式構造が採用されたため、広間をつくるために、多数の柱を立てなければなりませんでした。また、パイロン・中庭・多柱室・広間・至聖所などで構成される平面などを完成させると、新しい要素を取り入れながら、3000年余りにわたって継承しました。その存在感が、見る者に感銘を与えているといえます。

次回は、町や神殿以外の建築物について、紹介します。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?