建築家葛野壮一郎の仕事③-地域のお宝さがし-50

■葛野建築事務所の仕事■

葛野壮一郎は、大正8年(1919)に大阪工務所(後に葛野建築事務所と改称)を開設し、4月に日本建築士会に入会します(注1)。事務所の「重なる関係工事」を記載順に並べたものが表2です。事務所は、完成直後の大江ビルに移転されましたが(注2)竣工年が判明する仕事は、2件を除き、『近代建築画譜』(以下、『画譜』、1936年)に掲載されています。未記入の企業は、葛野が設計をした施設が不明なものです。

こ こでは、竣工年が判明する葛野の仕事をみます。なお、大江ビルと中央電気倶楽部は別の機会に紹介します。

注1)大阪工務所については、牧田知子「近代住空間の理念」(『日本建築学会大会学術講演梗概集』1994年9月)による。大正8年4月18日入会。『日本建築士』昭和16年10月号

注2)大正10年には、「葛野建築事務所(北二四九二)」(『建築学会会員住所姓名録』大正10年11月25日発行)と、電話番号のみ判明するが、『日本建築士会会員録』(昭和2年7月調~昭和8年11月16日調)には「大阪市北区絹笠町9大江ビル内葛野建築事務所(北2492)」とあり、大正10年に大江ビルに事務所があったと判断される。事務所は、昭和9年には西区へ移転しており、主要な仕事は大江ビルで行われた。

■丸善株式会社■

丸善は、大正12年、大阪市東区博労町(現中央区)に竣工しました(図1)。構造は、鉄骨鉄筋コンクリート造4階建て。正面(右面)は、縦方向に3分割されますが、1階上部の水平帯で区切り、2~4階を3層構成としています。

図1 丸善外観

4層目の窓を半円形とし、窓間の壁面と両端の壁面はオーダーに見立てていますが、柱頭飾りはみられません。壁面や各階の梁表面には、幾何学形態の凹凸が施されています。側面(左面)も、壁面が垂直方向に分割され、屋上の手摺りには飾り物が置かれています。直線や矩形による表面処理は、葛野の意匠によく見られる手法です。様式は、大江ビルと同様「近世式」と思われます。

■宮崎県公会堂及議事堂■

「大正12年に建設された県公会堂が、10月に取り壊されました。公会堂は、総工費26万円をかけて、公会堂兼県議会議事堂として建てられたもので、県内で最初の鉄筋コンクリートづくりの建物でした」とあります(図2、注3)。

図2 宮崎県公会堂及議事堂

正面と側面の緩やかなアーチ、平滑な壁面、垂直方向の壁面分割、さらに、正面両端部の突出した壁面の構成、矩形の凹凸、車寄せ正面のメダリオンなどは、セセッション風で、様式は「近世式」と判断され、葛野の卒業設計に通じる意匠です。

注3)宮崎県公会堂44年写真(2)を検索すると、上記の解説文は掲載されているが、現在(令和2年5月末)図2は掲載されていない。

■日本電力蟹寺発電所■

蟹寺発電所は、大正14年、富山市に竣工しました(図3、注4)。

図3 日本電力蟹寺発電所外観

構造は、鉄筋コンクリート造(以下、RC造)、柱・梁型による明快な意匠です。様式は、頂部パラペット下部の梁と柱型を突出させ、柱をオーダーに見立てる処理や窓面の少なさから、モダニズムの手前の「近世式」と考えられます。

完成時には、東洋一の大出力(50,000KW)を誇ったそうです。現在は、関西電力蟹寺発電所として操業し、「日本の近代土木遺産2800選」にも選ばれています。葛野の仕事のなかでも、特に大きな仕事と思われます。

公会堂と発電所は、大阪での仕事が多い葛野には珍しい地方の仕事です。

注4)とやまの近代歴史、N0.6-030。

■寺社■

●別格別院善福寺●

善福寺は、昭和4年6月、神戸市神戸区(現中央区)に竣工しました(図4)。構造は、RC造4階建て(含地下)、「印度式」で設計されています。

図4 善福寺外観

図5 本願寺神戸別院

正面は階段上端の水平線を周囲に回して基壇とし、壁面を縦方向に3分割、横方向に飾りのついた水平帯で2分割し、中央部の大アーチの左右と他の隅角部、さらに大アーチの後方に、階段状の方形屋根の頂部に相輪を備えた宝塔が配されています。側面は、基壇上部の壁面を縦方向に4分割し、正面と同一の水平帯で横方向を上下に分割し、壁面を貫通する突出した柱は、オーダーに見立てられますが、柱頭の飾りはありません。上部窓の頂部にアーチが施されています。正面左右の壁面や柱に設けられた丸形のメダリオンは、葛野の意匠でよく見られる手法です。なお、同寺は昭和35年8月から、本願寺神戸別院となりましたが、老朽化のため、当初の様相を残し、平成9年(1997)に再建されました(図5)。

●鉄筋コンクリート造の寺院●

RC造の寺院は、木造の表現を踏襲した伝統式、近代式、インド式に大別され、インド式は、さらに築地型と西域型に分類されます(注5)。築地型は、東京の築地本願寺(図6、注6)、西域型は善福寺が掲げられています。両者は昭和初期の建築です。

図6 築地本願寺外観

西域型は、築地型の造形に対して、「異端性が強く、まとまりに欠く」と指摘されていますが(注7)、両図を比較すると、正面アーチの形状によるものと思われます。善福寺の正面アーチは、「葱花線アーチとも形容しうる」との指摘がありますが(注8)、正面中央と両脇下部のアーチは、筆者には、葱花アーチ(図7、注9)より、円形三弁アーチ(図8)や、禅宗様建築の火灯窓の変形に見えます。そのうやむやなところが、「まとまりに欠く」との指摘になったのかも知れません。

図7 葱花アーチ

図8 円形三弁アーチ

注5) 横山秀哉『コンクリート造の寺院建築』(彰国社、1977年、p22・25)。

注6)図6は築地本願寺HPより転載。前掲注5)『コンクリート造の寺院建築』(p297)によると、設計は伊東忠太、竣工は昭和9年6月。

注7)前掲注5)『コンクリート造の寺院建築』(p26)

注8)長谷川尚人『近代西本願寺の別院本堂建築における「印度佛教式」意匠について』

注9)『建築大辞典第2版』によると、葱花アーチはオジーアーチともいい、ゴシック後期およびイスラム建築に多く見られる。図7・8は、長尾重武「アーチの歴史的変化と展開」(『SPACE MODULATOR』49、1977年)より転載。

●朝日神明社●

朝日神明社は、昭和6年7月に、木造で此花区春日出に竣工しました(図9)。

図9 朝日神明社

手前に、入母屋屋根で四方が吹き放ちの神楽殿、その奥の拝殿の左手に流造りの社殿、拝殿の奥に、神明造りと思われる本殿の屋根が見えています。写真では、神楽殿と社殿は桧皮葺、拝殿は板葺き、本殿は茅葺きのように見えます。

当社は、昭和20年6月の大阪大空襲によって焼失し、昭和24年以降、本殿・拝殿などが再建されています。

■学校■

●明星商業学校●

明星商業学校(現明星高等学校)は、昭和6年8月、RC造で、東区(現天王寺区)餌差町に竣工しました(図10)。

図10 明星商業学校外観

図を見ると、一段凹んだ中央部の玄関前には、四本の円柱オーダーでバルコニーを支える車寄せが設けられています。両側面の下部は、窓が設けられた半地下に見えます。手前に縁石があるので、この部分はドライエリア(空堀)と思われ、周囲に施されているようで、規模は、地上3階・地下1階と思われます。この半地下を基壇として、上層部は水平線で区切り、3層構成にしています。壁面は平滑で装飾はありませんが、中央部は、各層を突出させて、水平のアーキトレーヴを支える2本の角柱のオーダーは、ピラスター(付け柱)のように見えます。側面の最上層には円形窓が配されています。中央部と両側面に簡略された古典系の意匠が施されていますが、全体は直線で構成されたセセッション風は葛野が得意とする意匠、様式は近世復興式もしくは近世式と考えられます。

●大阪偕行社小学校●

大阪偕行社小学校(現追手門学院小学校)は、昭和6年12月、RC造で、東区京橋(現中央区大手前)に竣工しました(図11)。

図11 大阪偕行社小学校外観

規模は3階建て、「近世式」で設計されています。右側の校舎の左側面は、全体を水平線で2分割し、突出した中央部に半円アーチの入口が設けられています。右側面は、左側面の水平線を上端とするバルコニーが設けられ、その上部の壁面には、頂部に半円アーチを施した縦長窓が6つ設けられています。半円アーチのほかには、装飾はないようです。その奥の壁面は窓の形式が異なっているので、右側面のバルコニーがある部分までが体育館、その奥は用途が異なるのかも知れません。

校庭を挟んだ対面の校舎の左側面が玄関と思われます。水平線で壁面を区切る構成ですが、左側面の上部中央と下部の庇周辺に装飾が施されているようです。2階中央部には、4本の柱が備えられ、その上部に簡略化された装飾が施されています(図12)。

図12 追手門学院小学校

この校舎は現存しませんが、30年程前に外観を見たことがあります。

■閑話休題 様式と近代建築■

●西洋・近代建築の移入●

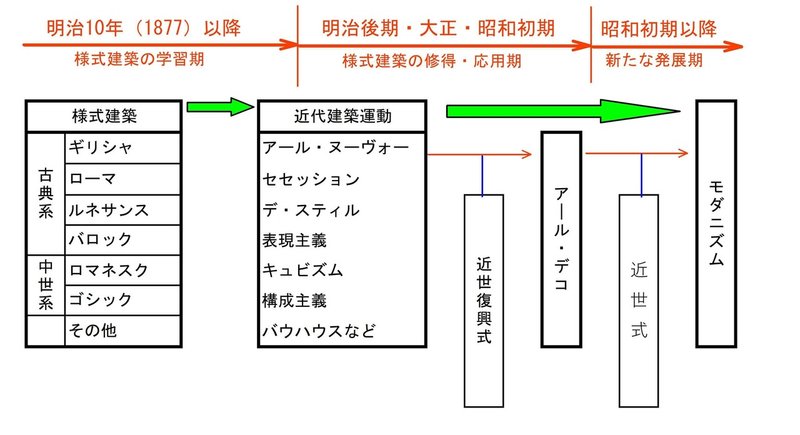

わが国における西洋建築(様式建築)(注10)は、明治10年(1877)に来日したJ・コンドルによって伝えられました。それらは、古典系(ギリシャ・ローマ・ルネサンス・バロック様式など)と中世系(ロマネスク・ゴシック様式)などに分類されます(注11)。明治期は、これらの様式を学ぶ学習期でした。

一方、ヨーロッパでは、産業革命以後、建築に対する要求や形態などが大きく変り、過去の様式とは異なる、新しい形態が追求されるようになります。初期には、曲線により、非対称で平面的な形態を求めたアール・ヌーヴォー、セセッションは、直線による形態を追求しました。続く、デ・スティル、表現主義、キュビスム、構成主義、バウハウスなどの動きを近代建築運動と称します。そして、この最後に、矩形などの幾何学的・対称的で、立体的な形態を求めたアール・デコが位置します。アール・デコは、近代建築運動の多様な意匠を取り込みました。

これらの動きが、明治後期から大正・昭和初期に紹介・移入されます。この時期は、様式建築を修得するとともに、新しい動きにも対処した応用期といえます。さらに、昭和初期以降、バウハウスの装飾を排除した幾何学的な造形が、モダニズム(注12)としてその後の建築を牽引していきますので、この時期は新たな発展期といえます。

●応用期の様式建築●

応用期の建築は、多様な様式で設計されますが、以下の様式による建築が多くみられます。記載された様式名は、設計者によって命名されたと推察されます。

①復興式 古典系の様式により設計された建築。

②近世復興式 この様式の「近世」とは、ヨーロッパのルネサンス様式を意味しますが、完全なルネサンスではなく、簡略化などがなされた様式により設計された建築。

③近世式 この様式の「近世」とは、ルネサンスではなく、当時における近代や現代を意味し、その後のモダニズムの一歩手前の様式により設計された建築。

●相互関連図●

西洋・近代建築の流れを大雑把に示したのが図13です。時代や各様式の区切りは、明確にできないのはご承知のとおりです。

図13西洋・近代建築の流れ(模式図・試案)

注10) 歴史主義やクラッシックともいい、過去の建築様式に準拠した建築物。

注11) 古典系はオーダーを用い、中世系はアーチやヴォールトで構成される。

注12) 機能主義・合理主義・インターナショナル・スタイルともいう。

■参考文献

石田潤一郎「大阪建築家列伝」(『SPACE MODULATOR 50』所収、日本板硝子、1977)

吉田鋼市『アール・デコの建築』(中公新書、2005年)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?