長崎 世界遺産巡りの魅力 @ Kty車旅ハイライト-その4

<はじめに>

2021年、秋の九州4Week 5100kmの旅。キャンピングカーで車中泊を続けた長い旅では、旅行雑誌、You Tube、Web.のオススメ記事などの情報を総合し、天気予報も睨みつつ、様々な場所を訪れました。

全行程の中で、長崎県(熊本県を少し含む)の世界遺産スポットはやはり魅力たっぷりの場所・地域でした。noteで記さずにはおれません。

世界遺産といっても、対象の内容がすべて同類ではなく、文化遺産・自然遺産・複合遺産の3つに分類できる中、長崎でも大きく二つに分けられていました。それは、■Ⅰ. 長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産 ■Ⅱ. 明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業。そこで私が訪れ記録した内容もⅠとⅡにグループ化し、また世界遺産ではなくとも関連する有名な史跡も少し加えてnote記事にしていきます。

とは言え、長崎県の世界遺産をすべて私が巡ったわけではない事は、ご承知の程お願いします。それでは、

■ Ⅰ.長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産

この関連遺産は、長崎県と天草市(熊本県)合わせ、12の遺産で構成されているとの事。長崎県はだれもが知る通り、沢山の島(列島)があって広域に渡っており、12の遺産も五島列島などのあちこちにも散らばって存在していました。下の写真の○(白丸)がそれです。そこへ行くには当然ながらフェリーか飛行機を利用せねばなりませんが、節約旅の私にはそれらの利用は断念せざるを得ませんでした。

フェリーなどを利用せずに訪れる事ができたキリシタン関連史跡・遺産の場所は、図中の(1)、②、③、④、(5)、⑥、⑦、(8) の8カ所。尚、( ) の番号の処は世界遺産に登録されてはいません。○の番号の処が潜伏キリシタン関連の世界遺産です。番号順に詳細を記します。

○(白丸)は潜伏キリシタン関連世界遺産のスポット

◇ キリスト教関連史跡とキリシタン関連遺産

長崎県には、各地に異国情緒ある施設や物品・食べ物、そして歴史的情景があふれた街並みや建造物がありました。ルーツを追えば、南蛮貿易とキリスト教文化に当たり、とりわけキリスト教関連の建造物で美しく厳かなものが幾つかありました。⑴ ザビエル記念教会 ⑸ 浦上天主堂 などが該当します。

また一方で鎖国と禁教の時代があって、その時代に生きた「潜伏(=隠れ)キリシタン」に関連する集落の史跡や教会堂などが世界遺産となり、 ② 大野教会堂 ④ 大浦天主堂などが該当します。それらを訪ね観て知った内容を、個々に記していきます。

Ⅰ- ⑴ ザビエル記念教会 @ 平戸市

平戸市の中心に向かっていくと、港の近くにオランダ商館があるなど、どこか異国情緒が出現していました。更に市街地の丘を車で登って行くと、寺院と教会が同時に現れ、更に風情のある処。その教会がザビエル記念教会であり、実に美しい教会でした。聖堂の脇に銅像があり、その方がフランシスコ・ザビエル。日本に初めてキリスト教を伝え、その地が平戸だったわけです。三度に渡って平戸へ布教に訪れたとの事。よって、平戸とその近隣地域の住民の多くがカトリックの洗礼を受け、禁教の時代には隠れキリシタンも多数居たようです。ザビエル記念教会という現在の名称は、近年に定まった様ですが、世界遺産に登録されてはいなくとも、カトリック教会の偉大なシンボルの一つという存在である事は、その姿から頷けたのでした。聖堂の中に入れなかったのが唯一残念。

Ⅰ- ② 大野教会堂 @ 長崎 外海 【世界遺産】

長崎市に最も近い道の駅夕陽が丘そとめ から、およそ5kmのところにある世界遺産の大野集落は、海沿いの小高い山中にある小さな集落。その辺りの海岸沿いを以前は外海(そとめ)町と呼んでいたとの事。集落のほぼ中央にとても素朴な風合いの教会があり、それが大野教会堂。ド・ロ神父様という方と信徒達とで完成させたとか。教会堂の中へは入れず撮影も禁止されていましたが、窓から覗き込むと、潜伏キリシタンの信徒達が祈る際に座ったであろう長椅子などが見え、厳かな思いに浸れたひと時でした。

Ⅰ- ③ 出津集落と教会堂 @ 長崎 外海 【世界遺産】

外海の中で、もう一つ存在する世界遺産の集落が出津(しつ)集落。そして集落の一角にある教会が出津教会堂。この教会堂も、大野教会堂を設計施工したと同じド・ロ神父様が設計したとの事。ここは堂内に入る事ができ、大野教会堂よりも広い室内や主祭壇を見ていると、ここでも多くの信者達が祈りを捧げたのであろう、と想像できるのでした。

Ⅰ- ④ 大浦天主堂 @ 長崎市内 【世界遺産】

長崎市内観光で絶対にはずせないスポットであり、潜伏キリシタン関連遺産の一つでもあるのが、この大浦天主堂。中世ヨーロッパ建築を代表するゴシック調の教会で、日本に現存するものでは国内最古との事。よって国宝でもあり、外観の美しさと歴史的価値の高さは言うまでもありません。聖堂内に入ると今度は左右のステンドグラスの素晴らしさ・荘厳さには圧倒されます。私が訪れた日は晴天で、陽光がステンドグラスを通して堂内をキラキラと照らす様は、言葉では伝えられません。堂内撮影禁止であった為noteにアップできないのが残念。

世界のキリシタン宗教史上にも類を見ないと言われている「信徒発見」の、舞台ともなった大浦天主堂。その内容を調べ知ると、益々魅力が増してくる素晴らしい処でした。

Ⅰ- ⑸ 浦上天主堂 @ 長崎市

大浦天主堂から直線で8km程離れた浦上天主堂ですが、長崎平和公園のすぐ隣りに立地。つまりあの原爆の爆心地のほぼ下に位置し、その影響を強く受けた事実が残されていました。周囲に被爆遺構の石像などがありました。

現在の教会堂は鉄筋コンクリートとレンガタイルで造られていましたが、原爆により破壊される前の建物は、東洋一のレンガ造りのロマネスク様式大聖堂であったとの事。その姿に似せて復元した様で、堂内は天井が高く、ここもステンドグラスが実に綺麗でした。

Ⅰ- ⑥ 原城跡 @ 南島原市 【世界遺産】

長崎県島原半島から熊本県天草市に渡るフェリー乗り場の手前7km辺りで、潜伏キリシタン関連世界遺産の一つに該当する史跡があり、それが原城跡。島原・天草の文字を並べると、歴史の苦手な私でも思いつく史実が島原天草の乱。16歳の天草四郎を総大将とする一揆が起こり、多くの農民やキリシタンが亡くなっているはず。幕府軍を相手にしたその一揆の戦場であり、籠城したのが原城。現在では城の建造物はないものの、敷地跡が確かに存在していました。

Ⅰ- ⑦ 崎津集落 @ 天草市 【世界遺産】

九州本土とは橋でしか繋がっていない天草市(熊本県)の下島の南エリアに、潜伏キリシタン関連の世界遺産が二カ所あり、その一つがこの崎津集落。そして教会がありました。小さな漁村の中にポツンとあって、そのためかこの教会は「海の天主堂」とも呼ばれているとの事。周りの漁村の景観ものんびりとした風情のある処。尖塔の上に十字架を掲げた重厚な外観は美しく、訪れてよかったと思えた処でした。

Ⅰ- ⑻ 大江天主堂 @ 天草市

丘の上にある白亜の教会とも言っていい様な大江天主堂は、更に美しい教会。崎津集落から4km程離れているせいか、世界遺産の仲間ではなさそう。とは言え、キリスト教が解禁されてから、天草で最も早く造られた教会との事。またこの教会のガルニエ神父様という方は、この地で49年間も布教活動を行い、その過程で信徒と協力をして大江天主堂を完成させたのです。

■ Ⅱ. 明治日本の産業革命遺産

「明治日本の産業革命遺産」は、全国8県11市の23の構成資産で世界遺産を構成しているとの事。そして長崎のまちは西洋の知識と技術の導入の窓口であり、長崎に入ってくる書物を見つつ試行錯誤を繰り返しながら、産業化を成し遂げていったのです。よって、長崎には多くの産業革命遺産があるわけです。西洋科学技術の導入期の世界遺産として 1⃣ 旧グラバー住宅 、産業基盤の確立期として 2⃣ 三菱長崎造船所 3⃣ 端島炭鉱(軍艦島) があり、それらを訪れて記録をとってきました。noteに記します。

Ⅱ- 1⃣ 旧グラバー住宅 @ 長崎市 【世界遺産】

開国前の幕末期、長崎にやってきたトーマス・ブレーク・グラバーは、日本の侍と西洋技術を結びつける触媒の役割を果たした と言われています。そんなグラバーさんが住んだ邸宅が、長崎港や製鉄所を見渡せる高台にありました。現存する最古の洋風木造建築であると同時に、最初の和洋折衷建築との事で、最高の一等地にある豪邸。ただし、グラバーさんはそこに住めるだけの偉業を成し遂げた方であって、明治の三菱の顧問、高島炭坑建設の協力者、キリンビールの創設など、やはりただならぬお方でありました。

Ⅱ- 2⃣ 三菱長崎造船所 @ 長崎市 【世界遺産】

明治の時代に建造された三菱重工業の長崎造船所は、戦火に見舞われ原爆にも耐えて、現在も稼働しています。その中でも、1909年(明治42年)に竣工したジャイアント・カンチレバークレーンは日本で初めての電動クレーン。高さが約62m、アーム部分の長さ約75m、との事で、その巨大さは遠くの観光船(端島炭鉱行きの船) の上からでも確認できました。

Ⅱ- 3⃣ 端島炭鉱(軍艦島) @ 長崎市 【世界遺産】

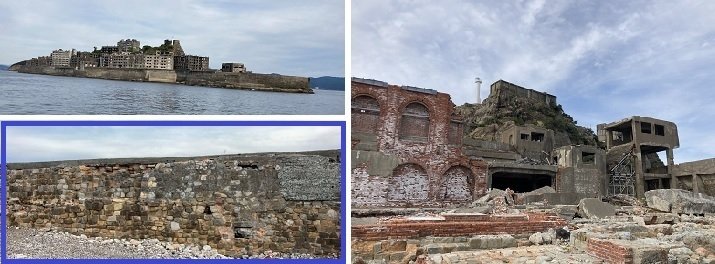

下の写真の左上が島の全景で、南北に480m,幅160m、軍艦の様に見えますよね。この島の地下には石炭が豊富に埋蔵されていた様で、明治の中頃に埋め立てによってこの要塞の様な人口島になったとの事。最盛期にはこの島に5300人程の人々が住み、家庭があって、東京の9倍という人口密度。更に炭鉱労働者は所得も高く、大半の人が都会にも無かったコンクリートでできた高層マンションに暮らし、カラーテレビの普及率が平均10%時代に、この島では100%の人が所有していたと言うのです。1974年に炭鉱が閉山し、人々がすべて島から去って島は廃墟になっているのです。そんな島に観光船で横づけにして上陸すると、今にも崩れ落ちそうなマンションなどが確認でき、残すべき価値の高さはなるほどと頷けました。

ところで、この島が世界遺産として登録された構成要素は、その様な実話内容ではなく、写真左下にあるコンクリート護岸の内側にある石積み部分と坑口跡とだけらしいのです。その理由は遺産登録の対象期間にあり、"産業革命遺産" が幕末の1850年から1910年(明治43年)までと、時代を区切られているかららしく。つまり、軍艦島の景観の重要な要素である炭鉱施設の大部分や高層アパート群などが1910年以後の建設の為に、遺産対象から外れてしまったようです。

これを聞くと、世界遺産という名称にあまりこだわるべきではない、と思う次第でした。

<おわりに>

長崎県に点在する名所・旧跡を、世界遺産のスポットの視点で選んで訪れ、キリシタン関連で育まれた文化や産業革命関連で発展した長崎の、他県には真似のできない魅力をかなり理解できた事は、私の九州旅の大きな成果だったと思っています。

でも、11カ所の訪問先の記録写真やまとめ内容が、観光雑誌の解説風に(表面的な観察だけに)なってしまった事は否めないだろう、と自覚もしています。読んで下さった方には申し訳なく思いますが、ご理解の程お願いします。

それから、世界遺産の映像などを商用目的で撮影する為には、管理している先への許可申請が必要になるようですが、私の場合は個人の記念写真記録のみでしたので、申請しておりませんでした。その点もご理解下さい。

■ 補足情報

タイトルでお分かりの通り、九州@Kty車旅ハイライト は、今回がその4と言う事は その1~その3、その5~などもあるシリーズになっています。

宜しければ、九州車旅の導入と総括を記した その1 も覗いてみて下さい。

https://note.com/ktyhara/n/n8d308b0f3d15

<蛇足>

noteに旅の記録をまとめ投稿する様になった私の場合の理由は、

人様に見られても良いという緊張感を持って、メモ的記録でない内容で記し纏めておく事と、投稿するからには読んで下さる方に "面白かった” "少し役にたったかな” と思ってもらえて私の満足感にしたい、であります。

すると旅の内容は、旅行雑誌などで得られる一般情報ではなく、お役立ち特化内容がよかろう、と考えて記しています。

読んで下さった方にとっては、いかがだったでしょうか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?