『白い襟巻』

秋になり、日暮れが一気に早くなった。

薄暗い道を、私は左右に気を配りながら早足で駆けていた。

どこなの。

仕事を終えて帰宅する時間には、小学3年生の息子はもう一人でアパートの部屋にいるはずだった。

この季節なら明かりが付いているはずの窓は暗いままで、嫌な予感がしながら部屋のドアを開けると、息子の姿はなかった。

靴もランドセルもない。つまり、息子は一度も帰宅していないことになる。

これだから一人親は、という、聞こえていないはずの声が頭の中を回る。

頼る人もいない。騒ぎにしてはいけない。

学校に向かう通学路を私は歩き始めた。

まだ目視できる程度には明るいものの、景色は徐々に薄暗くなってきた。

道路沿いの電柱についた街灯がチラチラッと点滅して、明かりをともした。

路地、住宅の庭先、空き地、田んぼ。

息子の姿がないかと周囲に目を凝らしながら、ブロック塀が続く見通しの悪い道を足早に進む。

電柱を通り過ぎるたびに、街灯が照らす私の長い影が前方に伸びていく。

道の先の街灯の下に、黒い人影が見えた。

用心しながら近付くと、黒いスーツのような衣装を着た一人の男性がそこに立っていた。

黒髪は整髪料でぴったりと頭に撫でつけられている。

薄黄色のレンズの眼鏡をかけ、その首元には白い襟巻のようなものが巻かれていた。

「こんばんは」

その男性は私に向かって丁寧にお辞儀をした。

頭上の街灯がスポットライトのようにその姿を照らしている。

近所の人だろうか。でも異国風にも見える彼の雰囲気に見覚えはなかった。

軽く会釈をして通り過ぎようとする私に、男性がさらに声をかけてきた。

「もしかして、お子さんをお探しですか?」

とっさに立ち止まり「息子を見かけたんですか?」と私は彼に問いかけた。

男性は私をじっと見つめる。

「はい、心当たりがあります」

薄黄色のレンズ越しに眼を細めたのが見えたが、その意図はうまく読み取れなかった。

「こちらです」男は私を導くように、道の先に向きを変えて歩き始めた。

スラリとした背筋が印象的だった。

不審に思いながらも、空はまだ薄明るく、街灯の明かりも照らされている。

いざとなったら…。

ポケットの中にある携帯電話を服の上から軽く触って確認した。

背後から見ると黒いシルエットのように浮かび上がる男の、ゆっくりとした歩みに合わせて私も歩く。

首元に巻かれた白い襟巻が光るようにその存在を主張していた。

何軒かの家を通り過ぎ、この通りに面する神社とその境内に茂る大木が見えてきた。

男は神社の赤い鳥居の前で立ち止まると「こちらです」と境内に入った。

正面からではなく、参道を横から回り込む形で進む男の姿を、警戒しながら追う。

やがて小さな社殿の屋根が見えてきて、その横にある大木の根元に、動く影が見えた。

「お母さん!」私の姿を認めた息子がこちらに呼び掛けてきた。

ああっ、良かった!

一刻も早く抱きしめようと両手を伸ばして駆け寄ると、その手を掴んだ息子は「お母さん、こっちだよ」と私を社殿の横に誘導した。

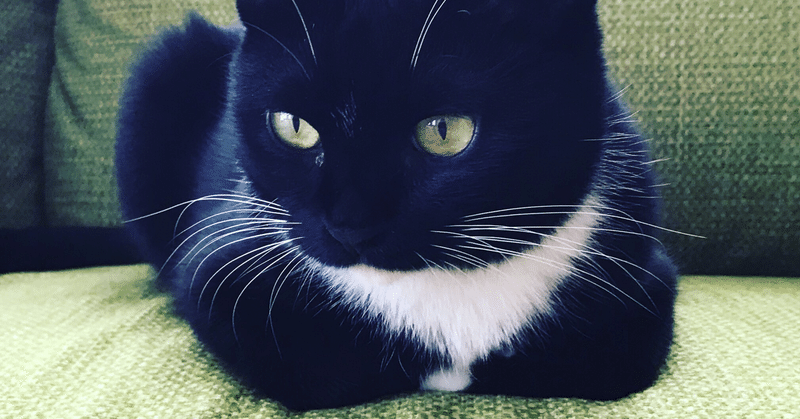

巨大な木の根が絡まり合ってできたくぼみに、一匹の黒猫が座り込んでいた。

全身をピッタリとしたつやのある黒い毛並みが覆い、首元には白い模様があった。

子猫よりは少し成長したように見えるその猫は私を見ると、薄黄色の目を細めてゆっくりナァ~と鳴いた。

そうだ、あの人は。

ここまで案内してくれた黒いスーツ姿を探して辺りを見回してみたが、そこに人影はなかった。

黒猫は衰弱している様子だった。

この子を放っておけなかった優しさのせいで帰れなかった息子のために、仕方なく一旦保護することにした。

息子は羽織っていたパーカーで猫を包んで抱きかかえ、私が息子のランドセルを持って、神社を後にした。

家に帰る道中もさりげなく周囲に気を配ってみるが、私をここまで連れてきたあの男性の姿はとうとう見当たらなかった。

息子が抱く猫と目が合う。

しっとりとした艶のある黒い毛、襟巻のような白い首元、黄色いレンズのような瞳。

まさかね。

帰宅するとすぐに私は、猫を保護した事情を話すためアパートの隣にある大家さんのお宅に行った。

「気に入ったのならそのまま飼ってもいいのよ」と、玄関先で応対する大家さんが言ってくれた。

廊下の奥から、ニャーと猫の声がした。

「うちはペット可と言ってないだけなのよ、うるさい人が来たら困るから」大家さんが声をひそめて付け足した。

アパートのドアを開けると「飼っていいんでしょ?お母さん」と息子が期待に満ちた表情を向けてきた。

「おとなしくできるならいいって」と言い終わると同時に「やったっ」とガッツポーズをして、息子は猫の方に駆け寄った。

「良かったな~、ここにいていいって」息子が猫の背中を撫でながら話しかけた。

暖かくして食事を与えると弱った身体はすぐに回復した様子で、黒猫は奥の部屋にある丸座布団に陣取って丸くうずまった。

息子が私に「こいつ、ここが気に入っているんだよ」と教えてくれた。

丸座布団の前に設置したローテーブルの上には、写真立てを並べて季節の花を供えてある。

春の桜の下で、夏の海水浴場で、秋の古城の前で、冬の雪山で。

そこは生前の夫の笑顔が満ちた特等席だった。

共に繰り返すと思っていた季節とともに、私は息子と取り残された。

日々の暮らしと慌ただしさの中で、徐々に現実を受け入れてきたのはこの丸座布団の上だった。

「そこは私の特等席なのよ」丸座布団に陣取る白い襟巻の黒猫に、私は少しおどけて言った。

猫は、黄色い瞳でじっと私を見つめると、ナ~アとゆっくり鳴いた。

------

本当に参った。

どうなるかと思った。

猫の世界がこれほど過酷とは思わず、アパートまであとわずかというところで力尽きそうになっていた。

息子に出会えたのは、奇跡の一つだ。

そう、僕に起きたいくつかの奇跡。

まずはこの世界へ生まれ変わりができた。前世の記憶をなくしたり、出会えないほどはるか遠くの地に生を受けてしまうこともなく、意識を取り戻した。

黒猫の姿ではあったが、自力で動ける範囲に見覚えのある景色を見つけたときは、しめた!と思った。

たった一度のチャンスで人間の姿を借りて妻を息子の元に連れて行けたのも奇跡だ。が、体力と精神を恐ろしく費やしたから、おそらく次はもうないだろう。

そして、人間だった頃から愛用していた丸座布団にこうして再び座ることができた。これこそ奇跡だ。

机の上に並べられた、自分の生前の写真を見上げる。

冬に雪景色を見に行くとき、妻が僕にくれたこの白いマフラー。

プロポーズを決めたときの記憶が今もこの首に残されている。

アパートの階段を駆け上がる足音、鍵を開ける音と共に「ただいまー」と息子が帰ってきた。

ランドセルを置くと同時に僕の元に駆け寄って、小さくもたくましくなってきた手で全身をくまなく撫でてくれる。

我が子の成長をこうして味わうことができる幸せに身をゆだねてゴロゴロと鳴いた。

僕が父親としてできることは。

本棚の漫画本に手を伸ばそうとする息子をナァッと鳴き声で牽制して、居間のテーブルに登った。

いつも息子が勉強をする場所だ。

「え~」うんざりした顔で息子はしぶしぶランドセルから宿題を引っ張り出すと、テーブルの上に置いた。

息子の宿題を見張るのも父親の役目。

早く取りかかるのだ。

促すように、息子のノートを前足でトンと突いた。

終(2957文字)

スキやシェア、コメントはとても励みになります。ありがとうございます。いただいたサポートは取材や書籍等に使用します。これからも様々な体験を通して知見を広めます。