2022年J1第16節 ジュビロ磐田-横浜F・マリノス マッチレビュー

中断期間て体感が長いですね😪

伊藤洋輝と鈴木海音でホクホクする毎日でした☺️

今は彼らは居ないんですけどね…( )

はてさて、そう言えば中段前の試合ってどうだったっけ?ん?負けた?忘れたわ!

てな感じですが、どんな試合にも、良くなっていくヒントがあるはず!

と言うことで、マッチレビューを書きます。なるべく簡潔に!(いつもそうしろ)

RT、いいね、スキ♥️、フォローなど頂けたら嬉しいです!

先発

横浜F・マリノス

予想フォーメーションは4-2-1-3。前節からのスタメン変更は4人。小池龍、エドゥアルド、喜田、宮市が外れ、角田、永戸、藤田、水沼が入る。注目はトップ下に入ることが予想される西村。ここまで4得点を取っている彼にかかる期待は大きいだろう。チャンスメイクはもちろん、鹿島戦以来の得点も奪いたい。スポーツナビより引用

F・マリノスはポステコグルー(現セルティックFC)政権からお馴染みのオーガナイズ。

ジュビロ磐田

前節からのスタメン変更は2人。山本康、大津が外れ、鹿沼、杉本が入る。今節は横浜FMとの対戦だが、山本義、伊藤、杉本、大津と横浜FMにゆかりのある選手たちが多くメンバー入りとなっている。「古巣」対決となる彼らが、攻守にわたってどのような活躍をみせるか注目だ。スポーツナビより引用

磐田はスタートから4バックを採用しました。ボール保持時はこれまでと大きく変わりませんが、非保持は最終ライン4枚というのは試合開始からは、初めてでした。

4バック採用の狙い

これは今季の磐田の目下の課題であるインテンシティ(類似して、強度、デュエル、スピード)で敗北を喫することが試合前から分かっていたから。

今季、この課題を強く感じさせられた浦和、柏戦の様な展開が想定されたため、試合開始から対策をしてきました。それが4バックでした。

伊藤彰監督もインタビューで答えています。

ゲーム内容は、われわれが劣勢になることは始まる前からある程度準備してきて、どれだけ無失点の時間を長くできるか。まずはそういう取り組みの中で入りました。

今季の磐田はボール非保持541から、保持時は相手をみながら433等に可変していくシステムのオーガナイズでした。

ですが、浦和、柏戦を筆頭にインテンシティの不足で可変収縮させて貰えない、可変収縮する時間がない展開が増えています。

5バックが張り付いたまま、相手が数的優位のMFゾーンで前を向き、スルーパスを打ち込まれ、ポケットに侵入され寸前のところで5バックが身体を張り、三浦のビックセーブで止める。この展開をなるべく減らしたかったわけです。

であれば、最初から可変後のシステムを採用して、

(5バック)-(相手の3トップ)=浮いてる選手2人

ではなく↓

(4バック)-(相手の3トップ)=浮いてる選手1人

にすることで、噛み合わせを良くして、なるべくボールがゴールに向かってくる前のエリアでボールを取りきろうという算段でした。

そしてワンチャン、攻め残り気味になり易い3トップ(杉本、大森、鈴木雄斗)でカウンターを仕掛けられればという狙いです。

この試合は、そもそものインテンシティの大きな差とオーガナイズを変更して臨んだ功罪がよ~く出た試合だった様に思います。

--守備時は[4-3-3]でスタートしました。狙いを教えてください。

まずはボール保持者にプレッシャーを掛けたかった。どうしても裏の対応で引いてしまうと、良い状態でボールを運ばれてしまう。ゴールからできるだけ遠いところでプレッシャーを掛けたいところがありました。[4-3-3]にすることで1つ前でプレッシャーを掛けられるところで良い場面もありましたし、逆に危ない場面もありました。やりながらも、もっとクオリティーを上げていかなければいけないと思っています。

トランジション、インテンシティぼっこぼこのサンドバッグ承知していたので浦和戦の後半へ向けての修正を最初からやった感じという印象の磐田。#磐田横浜FM

— けーすけ (@N_box_2001_1st) May 29, 2022

試合展開

試合は前半からF・マリノスの強烈なハイプレスにやはり苦しみました。

F・マリノスの選手が早送りでプレーしている様にも見えるほどにプレースピードの差がある様に感じました。

それでも「なんちゃってゾーン」という様な付け焼き刃の4-3-3(時には4-1-4-1、4-5-1、4-6-0)でボールサイドにスライドすることで耐え抜き、ゲームプラン通り、スコアレスで前半を折り返すことに成功します。

相手のシュートミスに助けられるシーンもありましたが、

相手のボールホルダーにアタックする位置が、4バック採用により、ペナルティエリアより高い位置でより多く作れた印象もありました。5バックなら、さらにさらに、ペナルティエリアで守る試合になったかもしれませんので。

4バックの特徴としては、最終ラインの選手の行く行かないの適切な判断が5バック時より求められること、各々の選手のカバー範囲が広がることだと思います。

レオ・セアラーがネットを揺らしたシーン(オフサイド)では、完全に最終ラインの間を割られ背後をつかれており、

普段から4バックメインのオーガナイズをやっていないチームとしてのシステムの練度の低さが出たシーンだと感じました。

磐田のシュートのシーンがカウントされるシーンは前半なかったものの、カウンターでマリノスの肝を冷やすシーンは数回見れることが出来ました。

34分のグラッサのカウンターのシーンはボールを止めれてれば、1点物の決定機でした。(34:48 地面を叩いて悔しがるグラッサがグッとくる)

こうして何とか耐えていた磐田でしたが、54分に遂にマリノスに先制点を献上します。

まるで「ポジショナルプレー」と表紙に書いてありそうな書籍が最初に説明書きしそうなマリノスの再現性のある攻撃による失点でした。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) May 29, 2022

🏆 明治安田生命J1リーグ 第16節

🆚 磐田vs横浜FM

🔢 0-1

⌚️ 55分

⚽️ 仲川 輝人(横浜FM)#Jリーグ#磐田横浜FM pic.twitter.com/6fw6EI5cMR

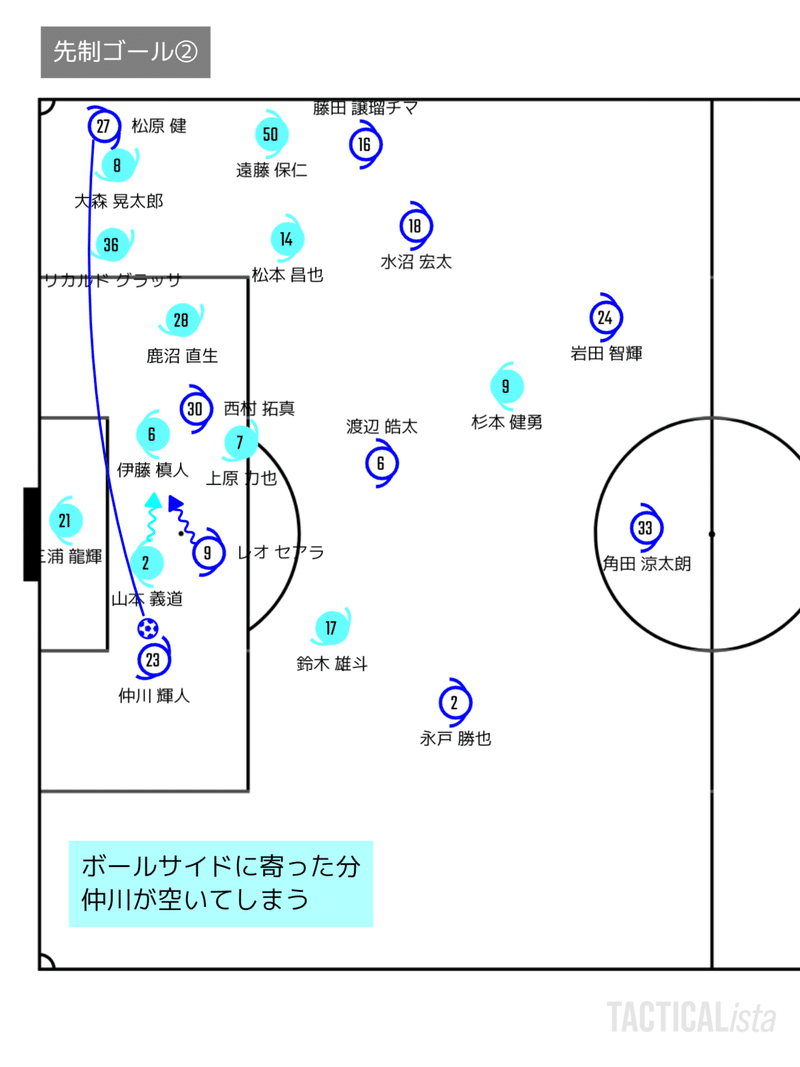

サイドバックが内側に絞り、通称偽サイドバックの立ち位置をとることで、センターバックからのビルドアップを直接ウインガーに届ける特急ルートを開通。

そして磐田の4人の選手間のスクエアの中間(4バックの泣き所)で藤田に立たれ、引き付けられてマリノス右サイド奥へリリース→クロス。

遠藤は藤田ではなく、前方の岩田のコースを切ってしまいました。このところ、コースを切り誤ったあとの、切り直しが遅れることが目立ってしまっています。(札幌戦の失点の中村の運ぶドリブルに対しても同様)

そして、磐田の最終ラインが左へ引き付けられ過ぎ、クロスに対して大外の仲川輝人が空いてしまい、蹴りこまれ失点。

クロス時には2枚のセンターバックの内の左のグラッサが釣りだされてしまっていました。ゴールの門番であるセンターバックがペナルティエリアの外に向かっているのも4バックとしての練度の低さを象徴していたと思います。

セオリーとしてはチャンネル(サイドバックとセンターバックの間)はミッドフィルダーが埋めて、センターバックがゴールに近いエリアに留まることが挙げられます。

5バックは、それこそポジショナルプレーの代名詞にもなっている(なってしまった?)5レーンに一人ずつ立てる、そのままアタック出来るのが強味。

4バックだと、そうはいきません。

4バックを採用したなら、クロスが上がるまでに潰しきれなかった、制限を強く出来なかったのが痛かったと思います。

5バックなら、仲川輝人に鈴木雄斗が付いていたでしょう。

でも、これだけのインテンシティの差(実力差と言っていい)がありながら、あくまで勝ちを目指した伊藤彰采配には拍手です。

作りやすい盾を用意しながら槍を中に忍ばせていた。私的にはそう見えました。

今節の彰さんのインタビューも唸るな。彰さんじゃなければ、もっと大きなスコアの差になったんだろう。

— けーすけ (@N_box_2001_1st) May 29, 2022

それでいて、あわよくば、人差しする刃を用意してる。ベンチはクラブの立ち位置をよく分かってる。

試合は、またも交代を用意していたところで、62分に追加点を取られてしまう。

🎦 ゴール動画

— Jリーグ(日本プロサッカーリーグ) (@J_League) May 29, 2022

🏆 明治安田生命J1リーグ 第16節

🆚 磐田vs横浜FM

🔢 0-2

⌚️ 63分

⚽️ レオ セアラ(横浜FM)#Jリーグ#磐田横浜FM pic.twitter.com/CQDSRLOJ9v

ボールサイドから反対サイドへ振られたときのスライドのインテンシティ。やっぱりこの失点にも目下の課題は重なってきます。ボールを見てしまいましたね。

残り15分はパワーを持って反撃に転じたものの、ゴールは割れず終戦。

ラッソ(ファビアン・ゴンザレス)の決定機の内、1つは仕留めたかったところでした。悔しい。

とは言え、サッカーは90分のスポーツ。敗戦、完敗は妥当だったと思います。

両クラブの差とは?

マッチレビューとしては、内容が逸れますが(だから、文字数多くなるのよ←)

これまで両クラブの過ごしてきた時間の内容の差がピッチ上によく表れていた試合になりました。

SNSでもそういった意見が多くあり、同意します。

【インタビュー】

— REAL SPORTS(リアルスポーツ) (@realsportsjp) February 2, 2020

マリノス優勝を「必然」にした改革5年間の知られざる真実 シティ・フットボール・グループ利重孝夫の独白#横浜F・マリノス #Jリーグ #Jleague #CFG #スポーツビジネスhttps://t.co/W16xEbWyvA

↑改めてチェック✅を!!

磐田はこの間、どう過ごしていたんでしょうか?

サッカーど素人の親会社が中枢のジュビロ磐田が蒼い目のフットボール最先端の頭脳が入った横浜F・マリノスに対して大苦戦というのは、大方の予想通りなんだけど、余りにも大きな差だったね。

— けーすけ (@N_box_2001_1st) May 29, 2022

でもハード面、スタジアム、アカデミーだったり負けてないこともあるはずなんだ。やれることはあるよ。

横浜F・マリノスが現在の立ち位置、スタイルを確立するために様々な我慢、犠牲を払ったと思う。アカデミー出身史上最高の選手、中村俊輔とも決別した。

— けーすけ (@N_box_2001_1st) May 29, 2022

ジュビロ磐田にその覚悟はあるのか?

そもそもどんなクラブにしていくのか???隠さず話して欲しい。

そこはそれこそ、あれだけの差を見せつけてくれたマリノスがモンさんで3年、ポステコさんで2年、計5年かけて経営から現場まで刷新したように長時間かけ、辛抱しながら必要な書き換えをしないといけないわけで、伊藤さんのような人材を入れた選択を、そのための突破口にしないといけない

— 五百蔵 容 (@500zoo) May 30, 2022

五百蔵さんの一連のツイートが、両クラブの差と磐田の現在地をよく表してると思いました。(引用許可ありがとうございます) チェックしてみてください!!

苦しい試合が続きますが、辛抱してサポートしたいと思います。

お読み頂きありがとうございました!

P.S

磐田関連の良質な記事だっだり書籍だったり、増えてきてると思うのでみんなでチェックしてサポートしようぜい!!

意斗さんの記事も愛しかないし、サポーターズマガジンもこの体制を信じれる貴重な内容ばかりでした!!

N-BOXの生みの親サッカーマガジンの増刊も楽しみーーー!!

明日6月15日(水)よりサッカーマガジン8月号増刊「ジュビロ磐田ヒストリーブック」の販売が開始となります🔹🔹

— ジュビロ磐田 グッズ【公式】 (@jubilo_shop) June 14, 2022

◆サッカーマガジン8月号増刊「ジュビロ磐田ヒストリーブック」特大両面ポスター付 1,650円(税込) pic.twitter.com/S34rpnuRoi

サポーターズマガジンvol.143のお届け開始日が【5月25日(水)~】に決定しました📖

— ジュビロ磐田 (@Jubiloiwata_YFC) May 19, 2022

全対象会員様(個人・法人・法人プレミアム)へのお届けには1週間ほどお時間をいただきます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます🙇♀️https://t.co/MGy6FOxQxP

あざした!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

※コメントは公式サイトより引用

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?