企業改革の痛みを乗り越える

NORIKO MURAKAMI さんが、noteへの投稿『リーダーの覚悟と決断』の中で、改善や改革を実現するにはそれに伴う痛みを引き受け希望へ昇華させるリーダーの覚悟が必要と指摘していらっしゃいます。このご指摘には、企業改革を論じた名著のひとつ、ジョン・P・コッター『企業変革力』と重なる部分があります。ここでは、コッターの考え方を参考にしながら、企業改革の痛みの乗り越え方を考えたいと思います。

MURAKAMIさんの投稿は、こちら

1.企業改革に伴う痛みとは

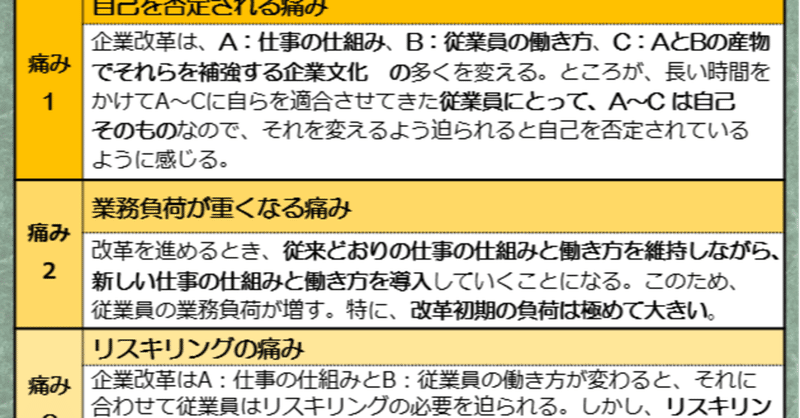

私は、企業改革に伴って従業員が感じる痛みは、つぎの3つだと考えています。

どうすれば、従業員がこれらの痛みを乗り越えて企業改革を成し遂げることができるのでしょう?

2.従業員が改革の痛みを乗り越えるために必要なもの

従業員が改革の痛みを乗り越えるために必要なものを、ジョン・コッターが提唱する「企業変革の8段階プロセス」を参考に考えてみます。ジョン・コッターは長年、人と組織について研究してきた経営学者で、特に企業改革についての理論で有名です。

コッターの著作(その邦訳)では企業改革ではなく企業変革という言葉が使われているので、そのまま引用しましたが、実務上は改革と同じであると考えています。

私は、従業員が《変革の痛み》を乗り越えるためには、リーダーが3と4を確実に実行することと、会社全体として6の短期的成果を達成することが不可欠だと考えています。

まず、「3. ビジョンと戦略を生み出す」について考えてみます。ビジョンは、《従業員の未来の働くカタチ》と《未来の社会での企業の存在価値》を具体的に示すものです。《未来の働くカタチ》が、今のそれよりも、もっと大きな満足をもたらしてくれると信じるとき、従業員の内側からビジョン達成への意欲がわいてきます。

ユダヤ人強制収容所を生き延びた精神科医・ヴィクトール・フランクルは、こういう言葉を残しています。

“Those who have a 'why' to live, can bear with almost any 'how'.”

― Viktor E. Frankl, Man's Search for Meaning

出典:https://www.goodreads.com/quotes/315385-those-who-have-a-why-to-live-can-bear-with

なぜ生きるのかを知っている人間は、ほとんどどんな生き方にも耐えられる。企業変革に置き換え、私なりの解釈を加え、次のように言い換えたいと思います。

変革の先に待っている《未来の働くカタチ》を知っている従業員は、ほとんどんな変革の痛みにも耐えられる。

このようにビジョンを従業員の間に周知徹底させる「4. 変革のためのビジョンを周知徹底する」の重要性は4のプロセスの重要性は言うまでもありません。

そして、「6. 短期的成果を実現する」です。《未来の働くカタチ》を実現したいという強い意欲があっても、そこに近づいているという確証なしに変革の痛みに耐え続けられる人間はほとんどいません。

短期間――私の感覚では1年以内――に、変革の成果を得られることが、意欲を持続させる上で必要です。コッターは、短期的成果の効果の一つとして、次の点を挙げています。

自己犠牲が価値を生むものだという証拠を示す――短期的成果を生むことによってその際に生ずる短期的コスト、犠牲を補ってくれる。

(ジョン・P・コッター『企業変革力』)

従業員が改革の痛みを乗り越えるには、ビジョンが明確なだけでなく、自分たちが短期間でビジョン実現に近づいたと実感できることが必要なのです。

3.リーダーの覚悟と決断

ここで、MURAKAMIさんから提起された「リーダーの覚悟と決断」に話を戻します。

第一に、ビジョンの根っこには、リーダーの信念と理想、つまりリーダーの覚悟がなければなりません。

第二に、ビジョンを社内に広めていくときには、必ず、社内に強い抵抗が生まれます。抵抗を受けてもひるまず・怒りに流されず、ビジョンを説き続けるのは、覚悟の要ることです。

第三に、短期の成果を得るためには、会社の取り組み課題の優先順位と取捨選択について、リーダーが適切な決断をくださなければなりません。

企業の改革を実現するのは従業員ですが、彼女たち/彼ら に進むべき道を示し、必要なときに適切な決定をくだすリーダーの存在が不可欠なのです。

ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。

『企業改革の痛みを乗り越える』おわり

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?