出産費用の見える化 厚生労働省 出産ナビ

NHKのニュースより

出産費用を巡って、国としてどう取り組むかの実現が一歩進んだようです。

ただ、このサイトをオープンしただけではまだまだ初めの一歩に過ぎません。

お産の施設、どう選ぶ? 分娩施設の情報提供Webサイト誕生! 「出産費用の見える化」が始まります

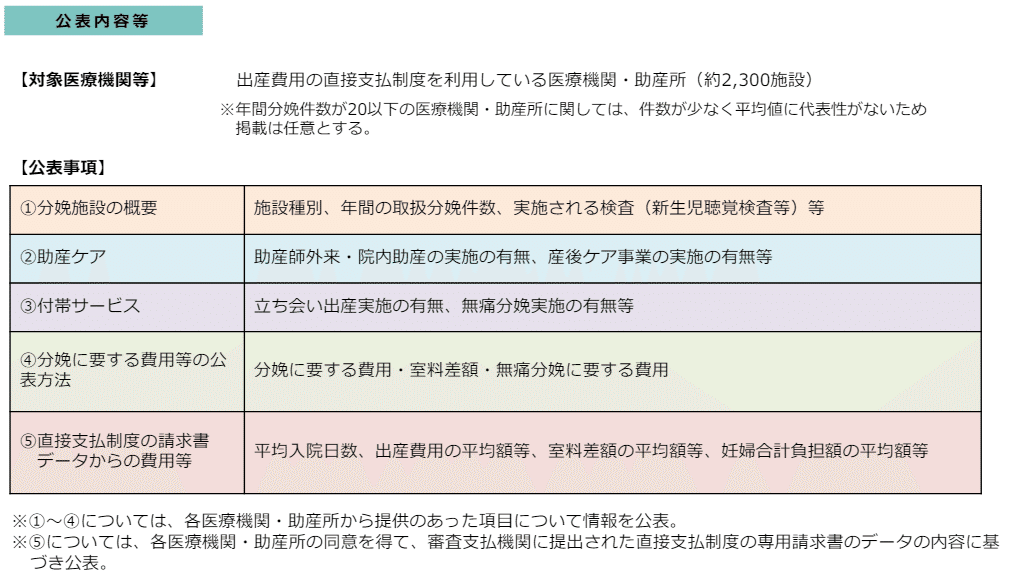

厚生労働省の広報誌を要約すると。

日本では赤ちゃんを産むための施設を選ぶ際、分娩(ぶんべん)施設の情報が見えにくいことが問題であった。(多々ある問題の一つ)

そこで、厚生労働省は新しいウェブサイトを作り、出産にかかる費用やサービス内容をわかりやすくした。(改良の余地有り)

このサイトを使うと、全国にある2,000以上の分娩施設の情報を簡単に調べることができる。(商業施設の検索サイトに比べると小規模)

主なポイント

出産育児一時金の増額:

出産の費用が年々上がっているため、2023年4月から「出産育児一時金」が8万円増額されて50万円になった。

新しいウェブサイト:

2024年5月から、出産費用やサービス内容がわかる厚生労働省のウェブサイトがスタートする。

このサイトを使うと、全国の分娩施設の平均出産費用やサービス内容を調べることができる。

サイトの機能:

分娩施設ごとに、ベッド数や年間の出産件数、無痛分娩などのサービス内容、平均出産費用が掲載される。

妊婦さんや家族が住んでいる地域や希望するサービス内容から、条件に合った分娩施設を簡単に探せるようになる。

背景と意義

出産費用が高くなっているため、妊婦さんの経済的負担を軽くすることが重要である。

分娩施設の情報がこれまでわかりにくかったため、妊婦さんが適切な施設を選ぶのが難しかった。

新しいサイトができることで、妊婦さんが自分に合った分娩施設を選びやすくなる。

簡潔に言うと、このウェブサイトを利用することで、妊婦さんやその家族が安心して出産に臨むことができるようになる。ということ。

ホンマにそうですか?? という気持ちは拭えませんが。そういう主旨とのことです。

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001143706.pdf

出産ナビ

出産ナビとは

このウェブサイトでできること

1.地域やサービスの条件を設定して、分娩を扱う施設を検索することができます。

検索機能について

都道府県や市区町村、サービスを選択すると、該当する分娩施設が表示されます。詳しい情報を確認したい施設をクリックしてください。

一覧表示のほか、地図から探すこともできます。検索結果一覧画面の右上に表示される「地図で探す」ボタンをクリックしてください。

ボタンをクリックすると詳しい説明を確認することができます。

2.それぞれの施設について、「施設の情報」「助産ケア」「付帯サービス」「費用等」の詳しい情報を確認することができます。

各施設のページについて

「施設の情報」「助産ケア」「付帯サービス」「費用等」の項目でタブが分かれています。それぞれのタブをクリックすることで、内容を確認できます。

各項目の詳細については、画面右上の「各項目の詳しい説明はこちら」から確認することができます。

※ このウェブサイトとあわせて、それぞれの施設のホームページ等も必ずご確認ください。

との説明となっています。要は食べログや価格ドットコム的なサイトです。

このウェブサイトのねらい

初産か2人目以降の妊娠か、里帰り出産を行うかなど、妊婦さんやパートナー・ご家族の状況によって、出産する施設に対するニーズは様々です。

一方、出産にかかる費用も、地域や施設によってばらつきがあり、施設選びの際にそれぞれの施設の情報を1つ1つ調べるのはかんたんではありませんでした。

このため、妊婦のみなさんがあらかじめ費用やサービスの情報を踏まえて適切に出産する施設を選択できるよう、全国の分娩を取り扱う施設ごとのサービス内容や出産費用の状況などを厚生労働省のウェブサイトで公表することとなりました。

2023年4月1日から、出産の際に公的医療保険から支給される出産育児一時金の額が原則42万円から原則50万円に増額されたこととあわせて、妊婦のみなさんが安心して出産できる環境を整えていきます。

具体的な公表項目・内容については、研究班(※1)において妊産婦のニーズ等を踏まえた検討が行われ、厚生労働省社会保障審議会医療保険部会において決定されました。その後、全国の分娩を取り扱う施設に対して掲載情報の調査を行い、各施設・関係団体等のご協力の結果、2024年4月時点で96%(※2)の施設の情報が集まりました。

こうした準備を経て、2024年5月30日、このウェブサイトが開設されました。

※1 令和5年度政策科学総合研究事業(政策科学推進研究事業)「出産育児一時金の見直しを踏まえた出産費用の分析並びに産科医療機関等の適切な選択に資する情報提供の実施及び効果検証のための研究」(主任研究者:東京大学 田倉智之特任教授)

※2 2022年度に21件以上の分娩取扱実績のある施設のうち、出産育児一時金の直接支払制度を利用しており、2024年度以降に分娩の取扱いを継続する予定の施設が対象(年間分娩件数が20件以下の施設などについても掲載しています)

実際に使ってみる

検索結果は;

詳細を見てみると;

まだまだ改良の余地がある点

情報の集約 は 出来ていて、以前より格段に情報にアクセスしやすくなったという点では非常に良いと思います。

ただ、「ちゃうねんな~~そやないねんな~~」 という思いは非常にあります。

サイトの使い勝手だけを見ても;

パブリックデータとしての二次利用が出来る様になって欲しい

データは集約されていますが、あくまでも政府の提供するデータをこちらは検索・閲覧するだけですので、エンドユーザーのみを見つめている感があります。

データの二次利用を事業者や個人ができるようにして初めてデータの真価が出ると考えます。

比較用の一覧表示が欲しい

各種の条件でフィルタリングをして、利用者がやりたいことは「比較」です。

自宅から近い場所の病院はどこか

価格が安い病院はどこか

リソースやサービスの品質が良い病院はどこか

と言ったことを比較して初めて本当の絞り込みになると考えます。

こういった機能が設計当時に発想になかったことはないでしょうから、何らかの理由にて(今のところは)実装されなかったのでしょう。

■ 出産費用が高くなっているため、妊婦さんの経済的負担を軽くすることが重要である。

■ 分娩施設の情報がこれまでわかりにくかったため、妊婦さんが適切な施設を選ぶのが難しかった。

■ 新しいサイトができることで、妊婦さんが自分に合った分娩施設を選びやすくなる。

この三点が強調されていますが、このサイトだけではこれらを達成できませんし、これらが達成されても 出産を控えた妊婦さん及び家族への価値提供は未達になります。

当事者たちは政府が思った以上に自力で情報を探していますし、そもそもの選択肢が多くない(全国2,000 強の施設ということは 自治体平均 1~2箇所、大都市圏に偏重)ので絞り込んだところで比べようがない、という状況も考えられます。

そういう意味では、この一歩が次なる手への契機となることを願ってやみません。

全ての出産に多様な選択肢が出ること祈っています。

そして、育休ナビ もお願いします。

少し脱線。

これらの情報は Tableau で見える化をされている

サイトの検索内容のページに表示される Tableau の文字。

これは データの見える化 のためのソフトウェアの一種で、Power BI などと並んで有名な Tableau というソフトウェアです。仕事で使用されている方も多いかと思います。

コロナ禍を機に各自治体などが導入を進め、有名なところでは神戸市が挙げられます。

Tableau も アメリカの会社なので、デジタル赤字の片棒を担いではいるのですが、Vizualization 用のソフトウェアとしては1,2を争う使いやすいソフトウェアだと思います。

見える化と見えたものに対してのアクションは大事です。

もう一つ脱線;

“2026年度メドの導入を検討” 出産費用の保険適用は?

≪保険適用のメリットは≫

医療保険の対象となれば、1つ1つの医療行為やサービスごとに価格が設定され、全国のどの施設でも同じ費用で同じ医療やサービスが受けられるようになることから、費用が透明化され、妊産婦の負担軽減につながることが期待されます。

≪負担増や産科医療体制に課題も≫

一方、保険適用された場合、自己負担が生じて、かえって経済的な負担が増す場合があるのではないかという指摘があります。

また、産科医などからは、少子化などで産科の経営が厳しくなり、出産できる施設が減少する中、施設ごとにコストを反映させた価格を設定できなくなると、地方を中心に産科不足に拍車がかかるといった声が上がっています。

これらの議論も今後進んでいくでしょうが、一長一短はあると思います。

世の中何をするにしても個々人の負担は多かれ少なかれ止むなしではあると個人的には考えていますが、過度な負担にならない方向となって欲しいものです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?