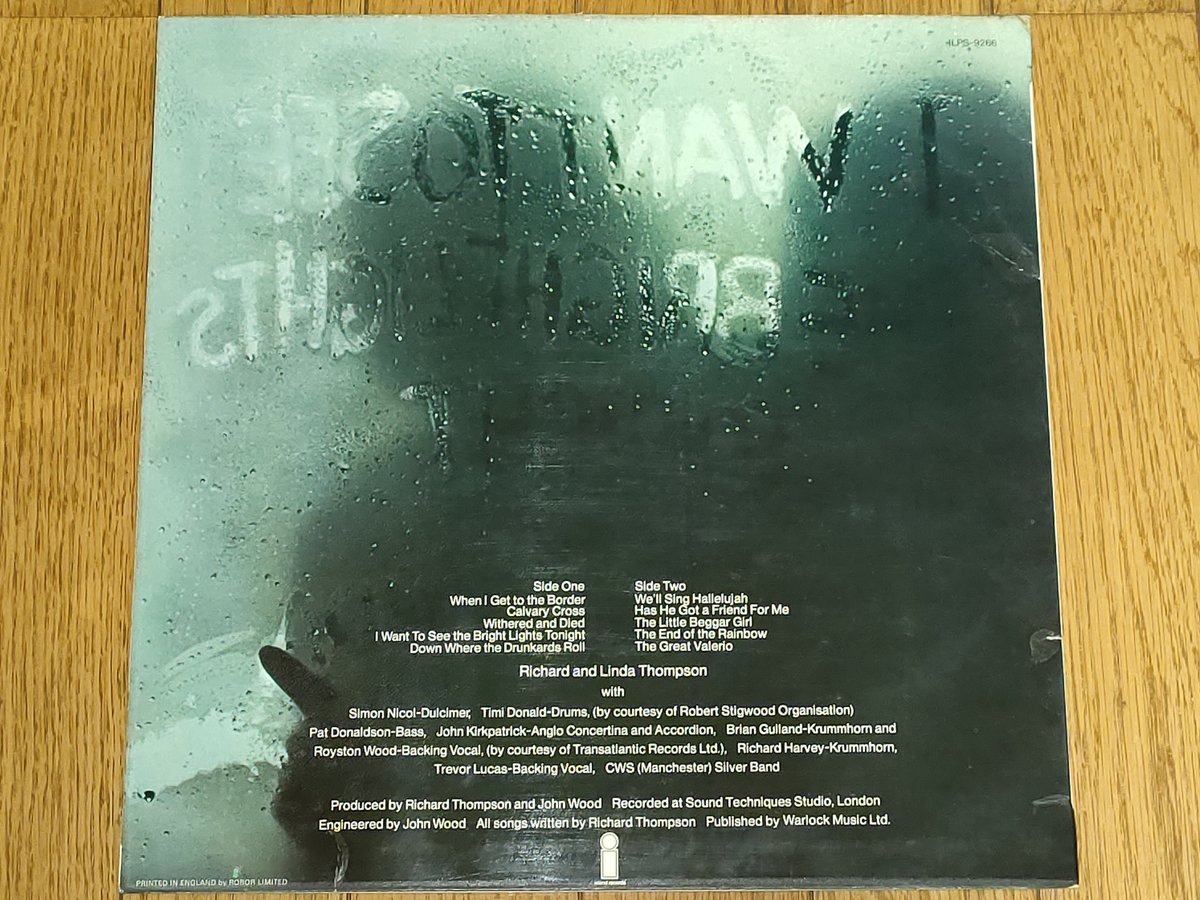

【I Want to See the Bright Lights Tonight】(1974) Richard and Linda Thompson 英国フォーク夫婦デュオの傑作アルバム

今年75歳のリチャード・トンプソン。今も現役バリバリの英国フォークロック界の重鎮です。フェアポート・コンヴェンションのオリジナルメンバーだったキャリアが物語るように、この方は「ロック界の〜」ではなくやっぱり「フォークロック界の〜」の称号がシックリきます。

特に大きなヒットもなく、玄人好みの音楽を作るイメージですが、リチャードの70年代の作品には不思議な奥ゆかしさがあって惹かれます。飾り気はないけれど深い哀感が漂い、古くから続く英国の伝統を守ろうとする意思が伝わってくるんですよね。

ソロ作品は数多いですが、本作は傑作と言われる1枚。確かに心に沁みる曲が揃ってます。

リチャード・トンプソンがフェアポートを辞めたのは1971年のこと。前年にリリースした【Full House】は英国フォークロックの名作と高い評価を受け、ライブバンドとしても脂が乗り切っていましたが、あっさりと脱退。ソロへ転向します。

デビュー作【Henry the Human Fly】(72年、これも良い)を経て、トンプソンはかねてよりフェアポート周辺で関わりのあったリンダ・ピーターズと結婚。これより心機一転、二人三脚の夫婦デュオとして80年代初頭まで活動を共にしました。

本作はリチャード&リンダ・トンプソン名義の1作目です。オープニングはこちら "When I Get to the Border" 。

いやぁ、英国の田舎の土の香りがしますね。ドッシリ重みのあるリズムセクションに生ギター、エレキギターが被り、朴訥とした歌い口にマンドリン、アコーディオン、クルムホルン(中世ルネッサンス期の木管楽器)が彩っていく……古いフォークの伝統とロックが混ざり合った奥深さがあります。

リチャードの父親はスコットランドの出身だったらしく、幼い頃から家ではいつもトラディショナル・フォークが流れていたんだとか。そう言われれば、広大な麦畑が夕陽に照らされながら風に揺れている…そんな光景が浮かんできそうです。

フェアポートでは段々と強靭なフォークロックバンドへ様変わりするにつれて、即興演奏だけに重きを置くようになっていきました。しかしここでは火花を散らす緊迫感は無縁。母国の伝統を守る気持ちは変わらずとも、あくまでリチャードは「歌」を重視した音楽を作りたかったのでしょう。本作を聴いていると感じます。英国フォークではよくある夫婦デュオという形をとったのも、腰を据えて自分の音楽と向かい合おうとした証拠だったのかもしれませんね。

マト1/1

ちなみに本作の録音は1973年春に行われていますが、その後の世界的なオイルショックの影響で塩化ビニールが不足したため、発売は1年後に延期。何とも時代を表すエピソードです。

Side-A

② "The Calvary Cross"

冒頭からのフリーフォームなギターが圧巻。耳を奪われます。ジミー・ペイジが弾きそうな中近東なフレーズですが、これが独創的で素晴らしい。そして導かれるように歌パートに入ると、3つのコードとメロディが醸し出すトーンが何とも陰鬱…。英国らしい湿度を感じますね〜。シンプルで隙間の多い演奏ですが、かえって曲の良さに惹き込まれてしまいます。仄暗い本作の中でも光るリチャードの代表曲です。

④ "I Want to See the Bright Lights Tonight"

妻のリンダがリードボーカルで登場。ライトな歌声とポップなテイストが可愛らしい表題曲です。本作においては一服の清涼剤といった所でしょうか。各種ホルンのアレンジもソフトな雰囲気を盛り上げます。

Side-B

② "Has He Got a Friend for Me"

リンダが歌う哀調のアコースティック・ワルツ。米国人が歌うカントリーバラードとはひと味違った、英国人特有の陰影ある仕上がりです。リチャードの曲作りの上手さが出ていますね。本作で印象的なアコーディオンを聴かせるジョン・カークパトリックのプレイ、リチャードの弾くハーモニウムが儚くノスタルジーな味わいを添えます。

④ "The End of the Rainbow"

再びリチャードのリードボーカル。哀しみに暮れた…といった表現がピッタリの自作曲ですが、メロディは英国トラッドを下敷きにしたように聴こえます。「子供達に未来はない」と絶望的な歌詞が気になりますが、リチャード流の深い意味が含まれるのでしょう。リンダが歌うバージョンも良いです。

英国には世界的に知られるスーパースター級のシンガーソングライター、ギタリストが沢山います。が、リチャード・トンプソンのようないぶし銀の存在が、英国音楽の根っ子の奥深さを教えてくれているように思います。英国らしさを切り取った、実に紳士的なミュージシャンが作った1枚です。