アートじゃない作品を作るにはどうするべきか

僕がここ最近読んだ本を紹介したい。

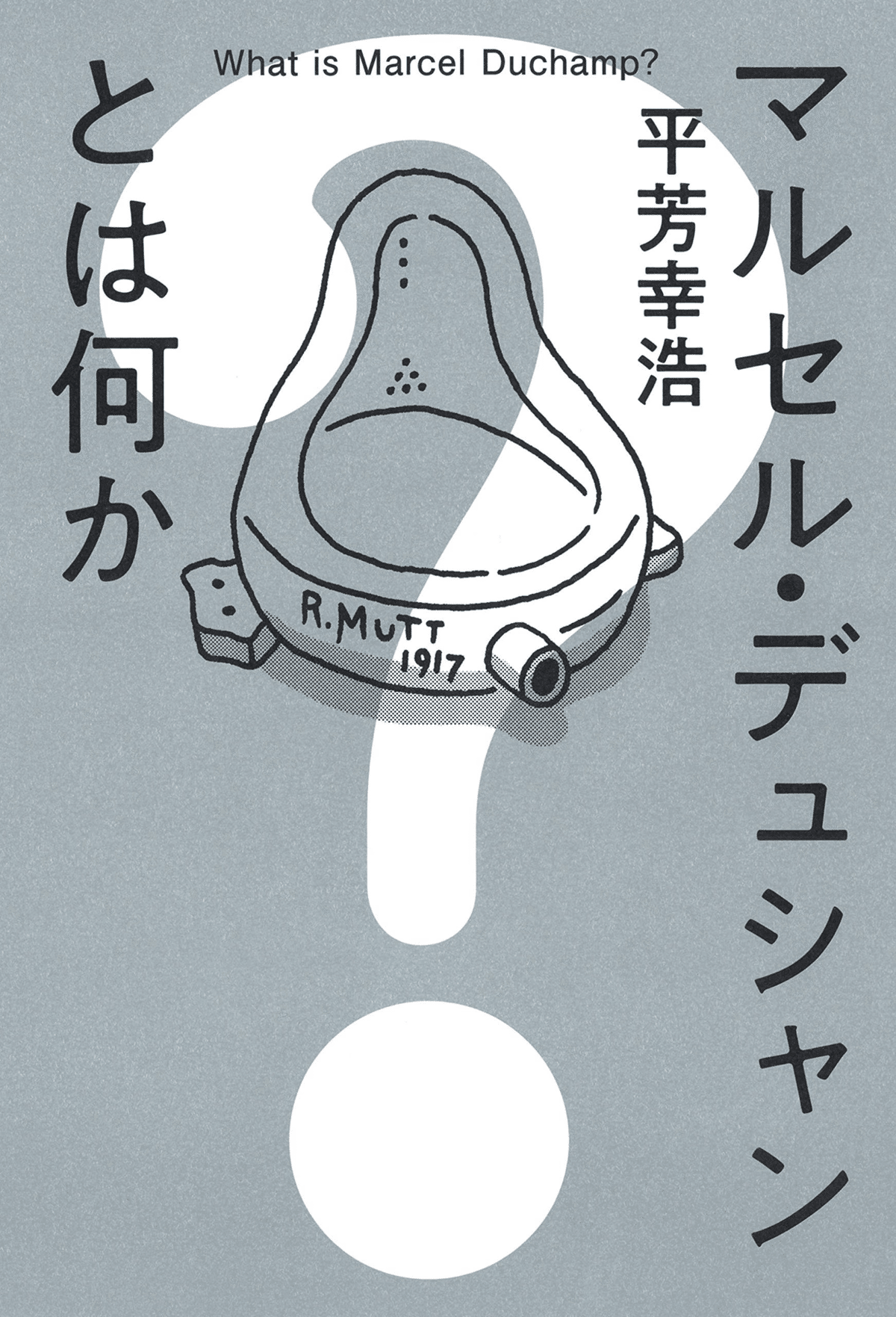

紹介したいのは『マルセル•デュシャンとは何か?』という平芳幸浩さんが書いた本だ。そもそもマルセル•デュシャンを知らない人からするとなんのこっちゃと思うかも知れないが、デュシャンを知らない人でもこの本を楽しむことができると思う。

一応デュシャンについて端的に表現するなら、『20世紀美術に大きな影響を与えた人物』というのが一般的である。しかし、この本を読むとそのような端的な言葉だけじゃ足りない気がしてならない。

それではデュシャンはどんなことをしたのか。沢山の功績を残してきたが、その中で自分が最も面白いと思ったのは『作者の個性や主観を限りなく少なくすること』である。

デュシャンは作品を制作する際になるべく自分の手が加わらないように既製品を使ったり、機械によって描かせたりした。この行為によって『この作品はアートと言えるのかどうか』ということを考えるきっかけを与えることになる。

アートという大枠を拡張することで表現の幅が広がり、新たな発想が生まれる。拡張というよりは破壊と言う方が正しいのかもしれないが、アート界において大きな一歩を踏み出すことになる。

具体的な作品を見ていこう。

この『泉』という作品の詳しい解説は下記を参考にしてもらいたい。

まさに既製品を使った作品で、作者はほとんど手を加えていない。さらに展示されたのはレプリカでデュシャン自身が展示会場に持って行こうとした作品はアートではないと否定され、展示されることはなかった。その展示会は誰でも作品を展示できると謳っていたのにも関わらず。

これがきっかけで、この展示会の審査員でもあったデュシャンは辞任を決意した。そして、この事件こそがアートの定義を深く追求する大きな一歩となる。

そして、デュシャンが成し得ようとした『アートではない作品』は長い年月をかけて、ようやく認められた。

『アートとは何か』この質問を具現化させたデュシャンの作品。デュシャンはアートという概念を拡張させたと言える。『泉』が展示された当時は酷評され、拒絶もされたが、今では後世に語り継がれる傑作となっている。

アートは作品にすべてが現れているわけではない。どのような時代背景で、その作品の何がすごいのか、その作品に秘められた想いは何なのか。これを念頭に置いて美術館に足を運べば、食い入るように作品の説明文を読むだろう。

しかし、美術の本質はそこには無いと思う。

美術の変遷を辿り、作者の意図を読み取ってこそその価値に気付く。だからこそ、これからも学び続けていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?