何が先生の職務であって、何が職務ではないか?文科省の学校における働き方改革に関する調査結果より

2021(令和3)年12月24日に文部科学省が、「令和3年度教育委員会における学校の働き方改革のための取組状況調査結果」を公表しました。

読んで字のごとく教育委員会に学校の働き方改革についての取り組みを調査しているもので、2016(平成28)年度から開始しています。

各教育委員会や学校における働き方改革の進捗状況を明確にし、市区町村別の公表等や取組事例の展開を通じて、働き方改革の取組みを促すことが目的のようです。

この調査を読んでいて初めて気がついたのですが、文部科学省には2019(平成31)年1月25日に「学校における働き方改革推進本部」という組織を設立させていたようです。

本調査は、2019(平成31)年に一度リニューアルしており、この会議の設立がきっかけとなっているようです。

発足から今日まで5回しか開催されていない会議ですが、設立目的には「何が教師の教職としての職務であって、何が職務ではないかを明確に示し、学校と社会の連携の起点・つなぎ役としての機能を果たす」と記載されています。

調査でも、職務を3つの分類に分けてその実態を明らかにしています

今回は、調査結果の概要もまとめながら、文部科学省が定義する教師の教職としての職務についても触れていきたいと思います。

1.時間外労働の状況は少しずつ改善している?

調査結果は、2021年9月1日までの回答数をもとに作成されています。全国の47都道府県教育委員会、20指定都市教育委員会、1726市区町村教育委員会・事務組合等を対象として行われました。

調査項目は下図の通りです。

特に、教職員の勤務実態についてここでは触れていきたいと思います。

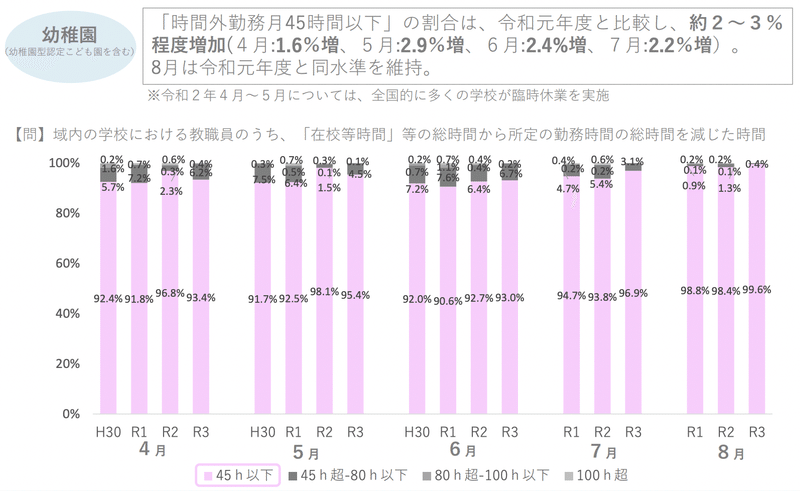

この調査では、勤務外労働の時間を「45時間以下」「45〜80時間以下」「80〜100時間以下」「100時間以上」と4つに分けて、その割合を示しています。

また、「小学校」「中学校」「高等学校」「特別支援学校」「幼稚園」と5つの校種に分けて経年変化を見ています。

R2(令和2年)は休校措置があったことにより、特殊な数値が出ていますが、R1とR3を比較すると時間外労働が45時間以下の割合となった教育委員会は少し増加しているようです。

2.ICTは教職員の業務効率を高めているのか?

GIGAスクール構想の影響でデジタル端末が生徒1人1台配布されたという話題については多くのメディアに取り上げられていますが、先生の業務効率を高める結果になったのかについて気になるところです。

ICTが業務効率を何%高めたかというような指標を作成することは難しいので、具体的にどのようなことで先生方の業務が変化したのかということについては、アンケート形式でまとめられていました。

学校におけるICT化で効果を大いに発揮した取り組みといえば、「ペーパーレス化」と「連絡のデジタル化」と言ってもよいかもしれません。

デジタル化のはじめの一歩と言ってもよい「ペーパーレス化」ですが、大量印刷と印刷機の順番待ちと戦っている先生方にとって、ペーパーレス化は業務効率を格段に高めてくれたようです。調査結果に記載されていたものをご紹介します。

・今まで紙で回覧されていた資料を、隙間時間に見られるようになった。

・会議前に資料印刷をしなくて済むので、余裕を持って会議準備を進められた。

・また後から会議資料を探すことも容易にできるようになった。

ペーパーレス化と共に業務効率を高めることに貢献しているのが、「連絡のデジタル化」です。

先生は担任を持つと児童・生徒とその保護者を相手に連絡を取る必要があります。もちろん、校内の先生同士でコミュニケーションをとることも多々あるのですが、こちらもデジタル化することによって大きく改善されたようです。

・面談予約がスムーズに行えるようになった

・欠席連絡などの連絡をどこにいても受け取れるようになった

・保護者に確実に連絡を届けられるようになった。

ICTを活用するには、初期設定が大変であるというようなデメリットもありますが、デジタル化によって、隙間時間を活用できるようになったり、児童・生徒が帰るまでに手紙を作成しなければならないという締め切りが緩和されたりと時間を効率的に使えるようになっているのではないかと感じました。

3.教師としての職務、3つの分類

文部科学省がはじめて学校・教師の職務を3つに分けたのは、2019(平成31)年1月25日の中央教育審議会の答申です。前述した組織(「学校における働き方改革推進本部」)はこの答申を受けて設立されました。

職務は以下の3つに分類されています。★は令和1年の調査と比較して10%以上状況が改善されたところを示しています。

基本的には学校以外が担うべき業務

①登下校に関する対応★

②放課後から夜間における見回り※、 児童生徒が補導された時の対応

③学校徴収金の徴収・管理

④地域ボランティアとの連絡調整

※その業務の内容に応じて、地方公共団体 や教育委員会、保護者、地域学校協働活 動推進員や地域ボランティア等が担うべ き。

学校の業務だが、 必ずしも教師が担う必要のない業務

⑤調査・統計等への回答等 (事務職員等)

⑥児童生徒の休み時間における対応 (輪番、地域ボランティア等)

⑦校内清掃 (輪番、地域ボランティア等)★

⑧部活動(部活動指導員等)

※部活動の設置・運営は法令上の義務では ないが、ほとんどの中学・高校で設置。 多くの教師が顧問を担わざるを得ない実態

教師の業務だが、 負担軽減が可能な業務

⑨給食時の対応 (学級担任と栄養教諭等との連携等)★

⑩授業準備(補助的業務へのサポート スタッフの参画等)★

⑪学習評価や成績処理(補助的 業務へのサポートスタッフの参画等)★

⑫学校行事の準備・運営 (事務職員等との連携、一部外部委託等)

⑬進路指導 (事務職員や外部人材との連携・協力等)

⑭支援が必要な児童生徒・家 庭への対応(専門スタッフとの 連携・協力等)

筆者は、教員の職務軽減のためには、地域・保護者の協力が必要であると考えていました。地域・保護者に協力を求めることで改善されることがあるのはもちろんなのですが、「サポートスタッフ」「民間企業」など教育委員会が予算化することで改善が行われやすいところに★がついている傾向があるなと感じました。

教育委員会の回答としては、以下で示したように「こんなにも取り組みを行なっている」と回答しているようなのですが、仮に現場の業務改善に大きく貢献していないと感じる先生がいらっしゃるのであれば、方針や計画をたてて、実行にいたっていないのかもしれません。

教育委員会の取り組みと現場の業務改善が一致していないことがあるのならば、現場の先生方がこのような調査結果を利用して(引き合いに出して)「これは文科省が示している改善できるポイントなので改善してください」と声をあげていくことも一つの業務改善の手段なのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?