2025年入試で考えられる日本史

本日もよろしくお願いいたします。

本来はこのようなifの話をするのはあまり適していないと思っています。が、どうしても気になることがあるので、少しだけ考察したいと思います。

予め申しておきます。この話はあくまでも僕が想定する話です。実際にこれが起こることを話しているわけではありません。そのため、僕が想定することが外れる可能性もあります。そして、この話は共通テストではなく、私立入試(一部は二次試験でも)で起こりうる話であることを理解していただきたいと思います。

最後までお付き合いよろしくお願いいたします。

■私立の日本史入試が変わる?

まずは、この話からいきましょう。僕は新課程対応の日本史(世界史なども)について、ある程度の変更が予想されると思っています。僕が現在変更される可能性があることは、以下の通りです。

【2025年入試で考えられること】

①資料読解問題の出題が増える

②歴史総合との関係が増え、世界史との関係性も出題される

③私立入試で論述問題が課される可能性

今のところ、僕が思うところは以上の通りだと思っています。

①については、共通テストでもすでに起こっていることです。しかも、資料読解問題の正答率を上げることが日本史の成績向上につながるので、読解力を磨くことと日本史の知識を融合する学習をしておきましょう。

僕が懸念しているのが②と③です。②については、歴史総合との関係を持たせて世界史関連の問題も出題される可能性が高いので、日本史だけでなく、歴史総合で学ぶ世界史の知識も関連付けて押さえておく必要があります(歴史総合のサンプル問題は大学入試センターのサイトに掲載があります)。そして、もうすぐ日本史など新科目に関わる問題が大学入試センターより公表されるとのことです(予定としては11/9ごろを予定)。

つまり、歴史総合と日本史探究、世界史探究をどう関連づけさせるかは注目です。これは私立入試でも可能性は十分にあります。日本史の問題のはずなのに、一部世界史が入っている(近現代に限る)、ということがあれば、間違いなく歴史総合との関連性を疑わなければなりません。

※なお、慶応・文についてですが、日本史と世界史の受験に歴史総合を含むと発表がありました。となると、上記の見立ては概ね間違いではない可能性が高まります。

そして、私立入試でありえそうなこととしては、③も可能性として十分にあり得そうです。マーク中心の入試でも1問だけ論述問題を課すことも可能性としてはあるのでは、と思います。慶応・文のような史料を活用した論述問題を課すのか、ということです(可能性については上記の発表のため、十分に有り得そうです。日本史の史料だけでなく、世界史の史料も確認がいるかもしれません)。

それが起こるなら、歴史総合と関連づけての出題が増えるため、次年度以降の教科書採択にも大きな影響が出ると思います。

現在のシェアの中心は「詳説日本史」(山川出版社)ですが、これは新課程になると、「詳説日本史」は「新日本史」(山川出版社)と融合する形になるので、より論述問題や正誤問題の難度が上がることも想定されます。

となると、今後の教科書として採択が予想される「日本史探究」(実教出版)や「高等学校日本史探究」(第一学習社)などの教科書と併用して使う必要があります。僕が個人的に注目するのが、清水書院の日本史探究です。こちらは旧版が手元にあるわけではないのですが、次年度の新課程版は手に取ろうと思っている教科書の一つになります。

僕は新課程の日本史と世界史は5冊ずつ購入を検討してます。

■世界史も大変になる?

日本史については上記のとおりですが、世界史についても同様の問題が起きると思います。日本史の細かい人物にも目を向けないといけないため、最低でも歴史総合の範囲は知っておかないといけません。

そして、近現代については私立レベルの対応が必要となる可能性があるため、世界史メイン(日本史メインでも同様)でも、最低ラインの日本史の知識も必要となります。それが世界史との関連性が高い単元だとなおさらです。

日本史だけでなく、世界史も大変となります。加えて、日本史関連の史料を用いる問題も出ると想定されます。そのため、早期の準備をしておくことが肝要となります。

■2025年を高卒で受験するのはリスク?

もう一つ懸念事項があるとすれば、2025年受験を浪人して受験する場合(現高2生)です。

共通テストについては試験科目の配慮がある予定ですが、私立入試及び二次試験については配慮があるかどうかは現状不透明です。もし、配慮がなければかなりの影響を受けることが想定されます。

日本史だけでなく、歴史総合のテキストや問題集なども揃えておかないといけない可能性が高まります。そのため、もし、そのようなことが起こるなら、まずは歴史総合(地理総合・公共も)のテキストは早期で仕上げておく必要があります。最低限でも中学社会の近現代の内容を理解しておくことが優先になると思います。

■指導者も歴史総合を意識した指導が必要となる

となると、指導者も一足早く歴史総合の受験も想定した指導を行う必要があります。

そして、その学習は早く始めておくことで他科目などの負担を軽減できると思います。間違っても日本史・世界史の学習が3ヶ月で仕上がるとは思わないほうがいいです。つまり、オンライン家庭教師でも、遅くても半年前から始めておかないと入試に間に合わない恐れがあるのです。

僕はそのことも想定して、歴史総合の予備校及びオンライン家庭教師などで使うテキストを早々と作成してます(主に共通テストに対応できるものだが、私大にも使えるものにはしておきたい)。加えて、世界史資料も絡む想定をして、「世界史史料」(岩波書店)を図書館で借りて対応することにしました。この本は現在は絶版なので、図書館で借りるくらいしか参照する機会はないと思います。

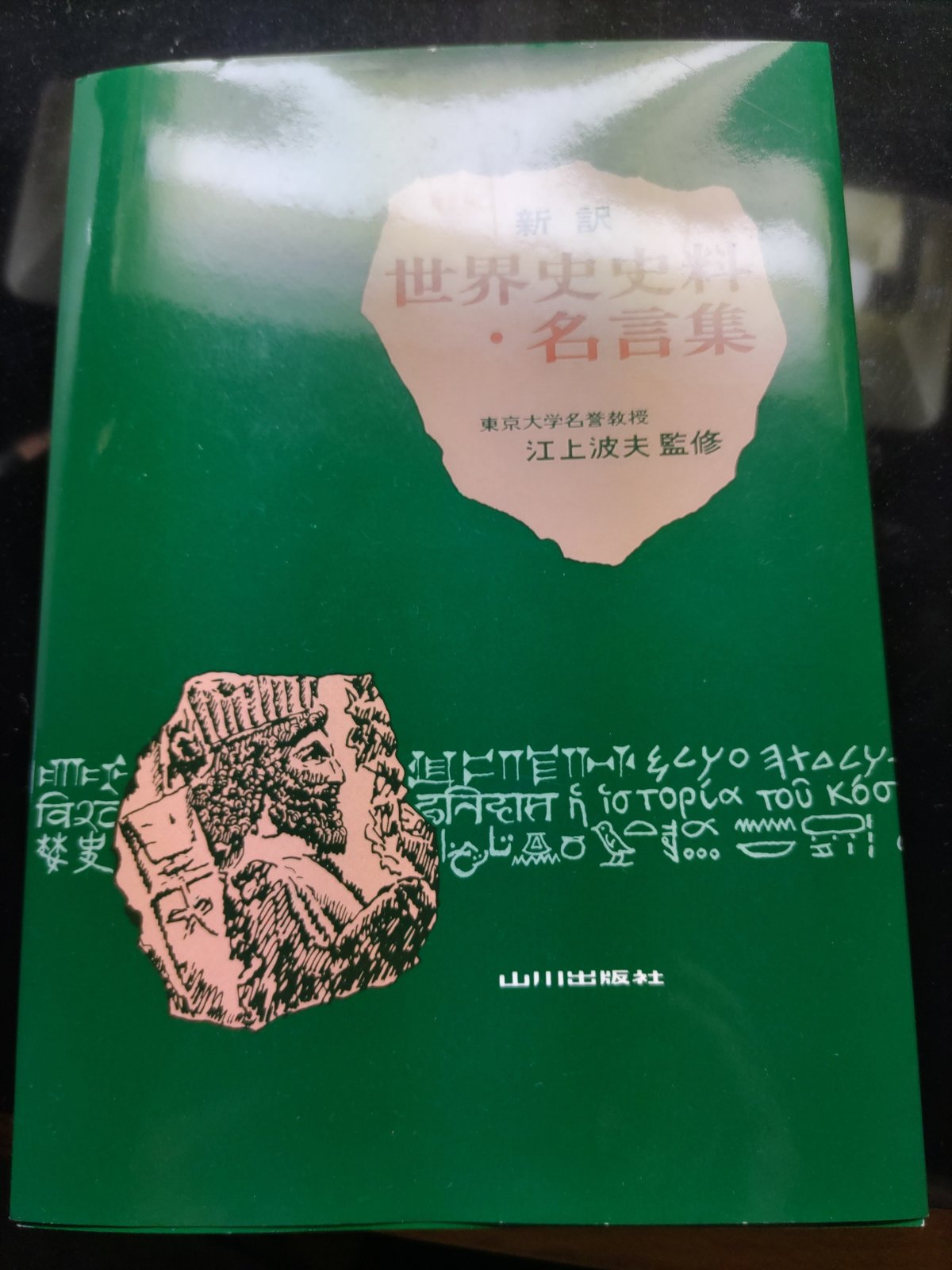

もし、どうしても必要な場合は、「新訳世界史史料・名言集」(山川出版社)を入手しておくといいでしょう(教科書などで使われてる史料は専門書を除けばほぼ上記2つが中心となります)。

2000年くらいに発刊されてますが、ほとんどの店では置いてません。取り寄せ必須になります。

山川出版社様へ

日本史史料集及び上記の世界史史料の改訂版及び新刊を出していただきたいと思います。

ご検討、よろしくお願いいたします。

そして、2024年の受験指導では、歴史総合がどのように関与するかも見ておかないと、正しい指導ができなくなる恐れがあります。日本史だけ、世界史だけ、をメインにしてた先生については2024年からの指導が大変なことになることが想定されます。そのため、早い段階から歴史総合の対応はしておくほうがいいと思います(区分けをしっかりしてるなら話は別ですが…)。

■あくまでも…

あくまでも、この話は僕が歴史総合が私大などに関係するなら、という想定で話をしてました。しかし、本日、慶応の対応からもわかるように、私大でも歴史総合範囲が出ることがわかりました。間違いなく、早稲田や関関同立・MARCH、国公立大学でもこれに追従してくる可能性が高まったと言えます(他の大学はまだ正式な声明を出してないためわからないが…)。

そのため、日本史指導者でも近現代の世界史の対応は必要となります(歴史総合範囲で十分)。が、世界史と日本史の史料の関連性が出てくることも想定されるので、最低でも上記の「世界史史料」は見ておいたほうがいいかもしれません。

これからの情報にも留意しながら、今の自分に何ができるか、を検討したいと思ってます。そのために、世界史の問題集、まとめノート、補助輪参考書なども見ておこうと思います。

皆様のサポート、よろしくお願いいたします。