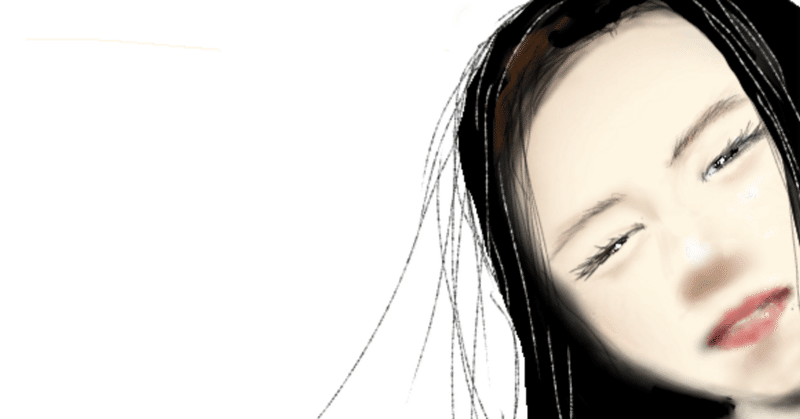

[歴史詩]「最後の朝」

=============================

これは中国・前漢末期に成帝の妃として後宮にあった、趙合徳の最後の日を詩の形で著したものです。

各人の関係性など、不明な場合はネットで検索しながらお読みください。

=============================

裸体の帝は 寝台に横たわっている

夜明け前の房で 帝は求め なおも求め

私は帝が体を硬直させ痙攣を起こすまで

与え 猶も与え 含み そして包み込んだ

激しい昂ぶりの少し後 未だ息の整わぬ帝は

感極まり 私に縋って子どものように嗚咽していたが

急に苦悶の表情に変わり

胸を掻いて呼吸を止め

そのまま動かなくなってしまった

私は なぜか慌てることもなく

侍医を呼ぶこともせず

ただ 「遂にその時が来たのだ。」と嘆息し

静かに運命を受け入れた

そして 動かくなくなった帝を抱きしめ

陽阿公主の邸で姉と共に帝に初めて謁した日のことなどを思い出したりしていた

その日 帝はしなやかに舞踏する目鼻立ちのはっきりとした姉のことしか見てはいなかったが

いずれ 私の柔和な面持ちと豊満な体に堕ちるであろうことが私にははっきりと分かった

帝は痩身であり 同じく痩身の姉が寵を受け続けるとは考えにくかったのである

帝は ふくよかな女人を好むのだ

そのため 私は柔らかな体を保つよう努めて食事の量を多くしてきた

普通の食事をしていては帝の好む体を保つことができないからだ

それにしても運命とは数奇なものだ

素性の知れぬ私たち姉妹を帝は後宮に上らせ

姉を皇后に冊立し私を昭儀にまで進めた

歯車は帝の姉である陽阿公主の邸に踊り子として雇われた時から回り始めたのだ

あの頃は皇族たる公主の邸で舞を踊っていれば

富裕な貴人や大商人の妻となる声が掛かるであろう位にしか考えていなかった

しかし 想像を超える栄華に預かったために

私たちはどうにも引き返すことができない所まで来てしまった

思い返せば 卑賎の生まれの私たちが後宮で生き抜くことは並大抵のことではなかった

生きていくためには容色を保つことが先ずは必要であったし

後宮に暮らす数多の女人達や老獪な官僚達に陥れられぬよう

細心の注意を払い続ける必要もあった

心休まる暇など無かったのである

また 帝の寵愛を保ちつつ専横を極める皇太后に繋がる王氏一族の反感を買わないように

八方のどの方向から見ても納得される解を見つけ出すことはとても難儀な事であった

後宮に上がった当初こそ王氏を凌ぐ勢力を成すことができないかと思案を凝らしたが

それは身を亡ぼすことに繋がり帝の寵さえ失いかねないと理解し

諦めて王氏一族と誼を通じ王氏側の人間として立ち回るように努めてきた

他の妃嬪に先んずるためには そうした年齢に不相応な老練な駆け引きに長けている必要もあった

そうした中で 時には悪事にも手を染めた

それは 言うなれば賭けの連続の日々でもあった

皇太后を後ろ盾として王氏一族が専横を極める今生において

帝の裁量は限定的であり ほぼ傀儡に近い状況となっていた

よって帝は明日への望みもなく

眼前にある一瞬の快楽にしか生きられぬ有り様であった

その帝の嗜好や悦ぶことを 私は全て心得ていた

帝の表情や仕草で何を求めているのかが分かるのである

それは在野の頃 生きる糧を得るために男達と睦み合って得たものである

姉を含めて数多の妃嬪は なぜか他の女人より厚く寵を得ることばかりを考えているが

私は ただ帝を慕い 帝を悦ばせることだけに徹した

帝に対しては裏も表も無かったのである

帝が崩じたことから時を置かず太子劉欣が帝位を践み

いずれ 傅氏や丁氏といった太子の外戚が王氏に代わって権力を握ることになるだろう

その時 私たち姉妹は彼等にとって邪魔な存在となり

縁戚といった何の後ろ盾を持たぬ私たちの行く末が暗澹としたものであることは火を見るより明らかである

太子の祖母傅氏と誼を通じ権勢の維持を画策する姉は この後も生き抜こうとするだろう

それは止めようのないことだ

しかし 生きていこうとするのであれば 私ならば帝の生母である王皇太后に縋る

王氏一族の方が都に根を張り地力において他を圧倒し勢力が盤石なのだから

一方の皇太子の外戚は その基盤が脆弱で王氏の足元にも及ばない

傅氏との繋がりが強くなれば 危うくなることを何度も姉に忠告したが

姉は傅氏丁氏が朝政を壟断することを疑わず耳を貸すことがなかった

後宮では事象を捉えて それが未来にどう展開していくかを察する想像力とそれに付随した計算能力を持つことが大事であるが

悲しいかな 先を見通せぬ姉の末路の悲惨さは想像するに難くない

少し前 私は近侍の宦官に帝は未だ就寝中であると伝えた

もう二時ほどしたら帝が崩じたと宦官に伝えよう

そして 私は自ら命を絶つ

帝あっての趙合徳であったのだから

帝がいなくなれば私が存在する意味などないのだ

今は帝と共に在った日々だけが光り輝いている

帝の居ない日々や時間は私にとって無用なものだ

今日 死すに当たり悔いなどない

また死して後 名が穢されようと屍がどのような辱めを受けようと私は構わない

それは私の与り知らぬことだ

死とは意識が無くなることであり

その辱めを辱めと感ずる意識そのものが無くなるのであるから

それに怖れも懸念も抱かない

姉の飛燕は帝という位に恋をし 皇后という名に執着した

私は帝を人として愛し 妃嬪の位に無関心であった

無関心でいられたのは帝に真心を尽くせば位階など後から付いてくることが分かっていたからである

そして やがて私が姉に代わって皇后となるであろうことを私は知っていた

帝が不意に崩じてしまったため そうはならなかったが

もう十年 いやもう五年帝の命があったならば

姉には申し訳ないが 確かに私が皇后になっていたであろう

しかし もしもとか そうなっただろうと言うのは意味のないことだ

帝の崩御や即位 それに朝政や後宮の遷り変わりも

運命というもので予め寸分の隙も無く全てが決められている

私たちは それをただなぞっているだけなのだ

だから 受け入れるしかない

後世の人々は私の死に面白おかしく尾鰭を付けていくことだろう

そして計算はできるが敢えて計算しない生き方を貫いた私を

利を以ってしか物事を考えられぬ人々はどうしても理解することができないであろう

それでよい

僅かに温みの残る崩御した帝の頬を私の唇で幾度も撫で

この期に及んで私は初めて帝を独占した

帝と共に在るこの時間が永遠に続くことを願っても

夜明けの光が房の灯火を徐々に白々しいものに変えていく

時の大きなうねりは止まることを許さない

暫くして私は寝台を離れ

後宮に上った折に宦官から渡された薬の瓶を机の上に置き

窓の外を眺めた

春には珍しく空は抜ける程に青かった

そして 庭の蝋梅の黄色い花が一片落ちたのを見て

私は室外の近侍に声を掛けた

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?