試合期のリカバリー-脊柱-

こんにちは。

今回は、リカバリーの脊柱編をお伝えしていきます!

まだ読んでいない方は、こちらもあわせてご覧ください!

1.リカバリーとは?

一般的なものでは、睡眠、食事、入浴などがありますが、スポーツ現場では、アクティブレスト(積極的休養)といって、ストレッチやアイシング、軽い運動などを用いて疲労を回復させる手段をリカバリーと呼んでいます。

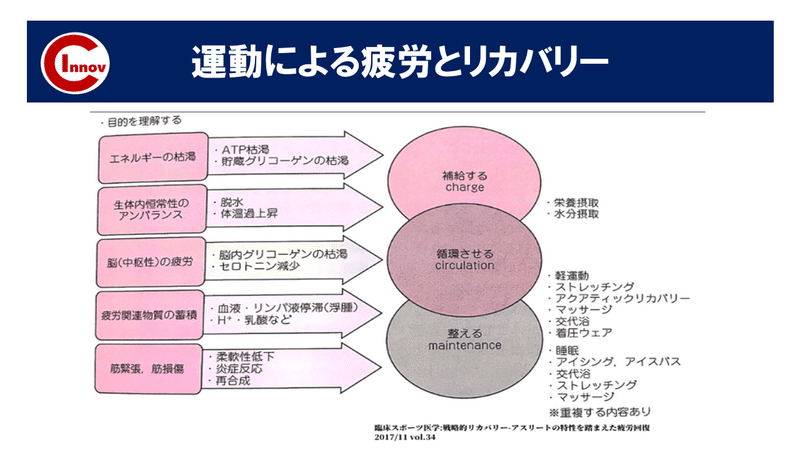

1-②.運動による疲労とリカバリー対策

・エネルギー枯渇

・生体内恒常性のアンバランス

・脳の疲労

・疲労物質の蓄積

・筋緊張、筋損傷

これらの疲労に対して適切なアプローチが求められます。

例えば、『エネルギーの枯渇』に対してストレッチをしてもあまり効果なさそうですよね。そんな感じで、リカバリー方法にもいろいろ種類がありますが、どれも大切ですということです。

この記事では、

『循環させる』『整える』

の部分についてのお話になります。

2.脊柱とリカバリー

スポーツにおいて、脊柱の柔軟性が大切であることは言うまでもありません。

脊柱の機能について

特に胸椎の柔軟性がとても大切です。

・胸椎の可動性が減少

↓

・腰椎が過可動性を強いられ腰痛

・投球時に胸の張りが出ずに肩、肘痛

試合が多くなる期間は、脊柱の可動性が低下する可能性が高くなります。

2-①脊柱の可動性低下と自律神経

脊柱の可動性が低下する原因として、自律神経の影響が考えられます。

試合は緊張しますよね。メンタル的な緊張も、フィジカル的な緊張も。緊張状態は交感神経の活動が活発になることで生じます。

このように交換神経の出どころは背骨にあり、交感神経活動の亢進は、同じ髄節レベル(Th1〜L3)に支配される筋群の緊張状態を作ります。

Th1〜Th12肋間神経支配される筋群

・内、外肋間筋

・肋下筋

・肋骨挙筋

・腰方形筋

・腹直筋

・内、外腹斜筋

・腹横筋

などなど

→主に肋骨に付着する筋群であるため筋緊張亢進状態は胸郭の可動性低下につながる

Th1〜L3脊髄神経節後枝神経支配

・棘筋

・最長筋

・腸肋筋

・多裂筋

・棘間筋

・横突間筋

などなど

→脊柱に付着する筋群のため筋緊張亢進状態は脊柱の可動性低下につながる

交感神経活動亢進は体幹筋の機能異常を誘発し、脊柱の可動性を低下させる可能性があります。

だからといって、「交感神経働きすぎないよーにしよーっと」ってのは無理な話なので、練習・試合の終わった後のケアが大切なわけです。

3.交感神経と呼吸の関連

交感神経の活動が高まると…

・血圧があがる

・心拍数があがる

・体温があがる

・汗がでる

・呼吸が早く、浅くなる

など

この中で唯一自分の意思でコントロールできるのが呼吸になります

心臓の動きを遅くしたり、体温を下げたりといったことはできませんが、

呼吸は止めたり、浅くしたりとコントロールすることができます。

ですので、この呼吸を使って交感神経の活動を和らげることが可能です。

腹式呼吸は、呼吸数・心拍数の減少、収縮期血圧の低下などによる副交感神経の活性化、立位体前屈指床距離の縮小や、SLRの増加などの筋緊張緩和による柔軟性向上などリラックス効果が報告されています

峯松亮:リラクセーション法の相違が身体反応に及ぼす影響.理学療法科学5(2):251-255,2010

呼吸を適切に行うことで自律神経をある程度コントロールすることが可能です

3-②呼吸について

副交感神経を優位にして、交感神経の活動をコントロールしていくために呼吸が重要であるというお話を前の部分でお伝えしました。

この項では、よりよい呼吸についてとその呼吸に必要な要素についてお話しします。

◾️呼吸のメカニズム

・息を吸う→横隔膜が収縮して下がる

・息を吐く→横隔膜が弛緩して上がる

横隔膜が下がることによって肺が膨らんで空気を取り込みます。

安静吸気:横隔膜、肋間筋

努力吸気:斜角筋、胸鎖乳突筋、僧帽筋、肩甲挙筋大胸筋など

横隔膜機能不全→頚部の筋の過活動→肩の動きに影響ということも考えられます。

◾️横隔膜

○起始

胸骨部:剣状突起の内面

肋骨部:第7~12肋軟骨の内面

腰椎部:第1~3腰椎、前縦靭帯

○停止

腱中心

胸郭の内側にドーム状に存在している

あと横隔膜は大腰筋と連結していると言われています

横隔膜による呼吸は副交感神経の活動を優位にすることがいわれています!

横隔膜とても重要です。

3-③横隔膜による呼吸のチェック方法

上部肋骨と下部肋骨に分けてチェックポイントをお伝えします。

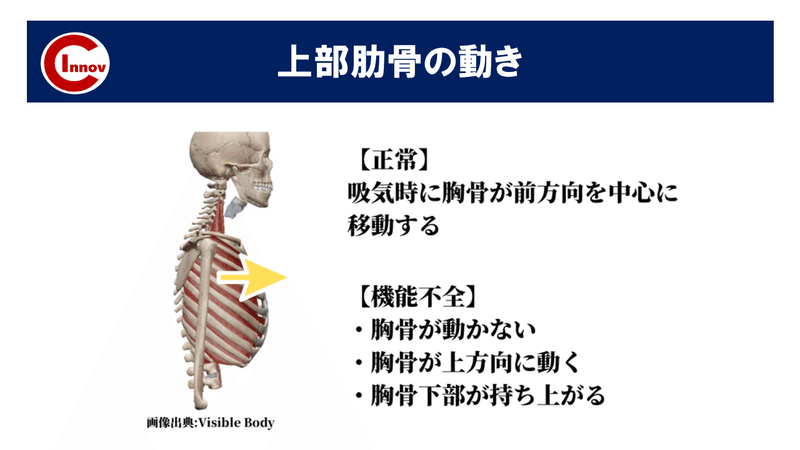

◾️上部肋骨

【正常】

吸気時に胸骨が前方向に膨らむ

【機能不全】

・胸骨が動かない

・胸骨が上方向に動く

・胸骨下部が持ち上がる

ーチェックポイントー

自然な呼吸をしているときに胸骨が前側に膨らむ動きが出ているかチェックします

◾️下部肋骨

【正常】

吸気時に下部肋骨が外側に広がるように動く

【機能不全】

・肋骨が動かない

・上方向に動く

・肋骨下部の前方への突出

ーチェックポイントー

自然な呼吸時に肋骨が外側に広がるような動きが出ているかチェックします

吸気時に上部胸郭は前方に、下部肋骨は側方に、腹腔は全体的に膨らむと正常な安静呼吸ができていると考えられます

この動きが出ていない場合は、呼吸補助筋が頑張っている可能性があります

みなさんも呼吸時の胸骨と肋骨を触ってチェックしてみてください。

3-④呼吸に対するアプローチ

◾️横隔膜マッサージと肋骨内旋

運動前に呼吸の状態と比較して、呼吸がしやすくなると思います

横隔膜はしっかり触れるわけではないので、押しすぎに注意してください。

動きに合わせて沈ませる程度で大丈夫です。

4.脊柱へのアプローチ

ここまでだいぶ長くなってしまいましたが、脊柱と自律神経の関係、呼吸の重要性について話してきました。

ここでは、脊柱のリカバリーアプローチを紹介していきます。

◾️脊柱の機能⇆自律神経

相互関係にあるという報告があります!

・体幹関節機能障害を改善させるアプローチとして、副交感神経を活性化させることが有効である

・関節機能異常は、自律神経反射を伴いながら、末梢の筋緊張や筋内血行に広く影響を及ぼす

つまり、

・交感神経優位→体幹関節機能異常

・体幹関節機能異常→交感神経優位

となることが考えられます

◾️胸椎屈曲ストレッチ

◾️胸椎回旋ストレッチ

◾️脊柱回旋ストレッチ

-運動のポイント-

・できるだけ力まないこと

・ゆっくり深い呼吸をしながら

今回は試合期のリカバリーの脊柱編についてお話しさせていただきました。

交感神経が活発になると疲労を取りづらいので、疲労回復の面からも大切です

ぜひ取り組んでみてください。

最後までお読みいただきありがとうございました!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?