第8章第4節 少年文学研究会

大正元年8月に結成された「少年文学研究会」は、日本最初の児童文学研究の会である。10数年後に結成される日本童話協会と日本童話連盟の礎となったとされる。先行研究によって通説はあるものの、一次資料が見つかっていないため、発足の経緯や活動履歴はほとんど解明されていない。

明治45年6月、青山隠田の久留島武彦のもとで1年余り編集してきた雑誌『お伽倶楽部』の休刊(廃刊)は、大井冷光にとって一つの転機となった。郷里富山の新聞記者を辞めて上京する時、同僚の記者は「年頃の目的たりし少年文学研究の為め本社を辭し」と記事を書いて祝福し送り出してくれた。雑誌がひとつ頓挫したぐらいで冷光は意気消沈しているわけにはいかなかった。

『少年算術遊戯』(明治39年3月)

そのころ青山隠田には、少年文学を単に書くだけでなくもっと議論して研究しようという仲間が集まり、その輪が広がろうとしていた。中心的な存在になったのは、巌谷小波でも久留島武彦でもない。冷光が勤める早蕨幼稚園の北隣に自宅を構える竹貫佳水(1875-1922)という人物だった。[1]竹貫は、博文館の社員として巌谷が率いる雑誌『少年世界』の編集を本職とする一方、児童図書館に取り組むなど児童福祉活動を積極的に展開していた。

竹貫と冷光、2人の間には極めて濃密な関係があったものと推測されるが、これまでの調査では残念ながらこれを裏付ける日記などの一次資料は見つかっていない。従来の児童文学研究史では、この2人が取り上げられること自体が少なく、児童文学史の著述を残した蘆谷蘆村や山内秋生の陰に隠れてしまった感がある。しかし数多くの状況証拠は2人が少年文学研究会の立役者となった可能性を強く示唆している。

育児園と図書館を運営した竹貫佳水

まず、冷光から見て11歳年長の竹貫佳水について記しておこう。竹貫は群馬県前橋市石川町生まれ。本名は直次。生まれて1か月たつかたたないうちに、父親が亡くなっている。生まれる7日前に父親が亡くなった冷光と境遇が似ている。東京の私立学校「攻玉社」で土木などを学んだ後、東京湾築港調査掛、陸軍臨時測図部測図手、山陽新聞社、東京瓦斯を経て明治36年に渡米、アラスカの製罐所で働きながら図書館で独学した、という。翌37年2月、28歳のとき博文館に入社し、『中学世界』『少年世界』を編集するようになった。博文館に縁があったのは、明治28年、17歳のとき江見水蔭(1869-1934)と合作で冒険小説「膀胱船」を『少年世界』に連載し、その後も「竹貫直人」の筆名で小説や軍事談などを寄稿してきた経緯があったからだ。

竹貫は明治37年か38年ごろ、息子の速雄が生まれたのをきっかけに自宅を手に入れ、そこで竹貫育児園(孤児院)を開設したらしい。明治39年春には育児園の「副事業」として少年図書館を始めた。「竹貫少年図書館」として文部省に申し出て正式に開設したのは明治39年10月7日である。以後、毎月第一日曜や祝日に開いて、本の貸し出しを行うほか講演会などさまざまな催しを行った。

少年図書館開設一周年の明治40年10月6日には、少年園遊会を開き、巌谷小波らが口演した。翌41年6月7日・8日には東京座でお伽芝居を、久留島のお伽倶楽部とともに慈善事業として開き、11月24日にも江東美術倶楽部で演劇を主催している。

明治41年11月、東京市立日比谷図書館が開館すると、竹貫は嘱託職員となって、児童閲覧室の運営にかかわることになる。[2]自宅の児童書を寄贈したという。同館では明治42年から定期的に児童講話会を開いていった。さらに明治43年12月には『少年世界』読者大会(東京少年大会)を開いた。

それにしてもである。博文館の編集者と、公立図書館嘱託という仕事を掛け持ちするとは驚きである。志がなければ続かないであろう。明治43年3月からは、自宅で愛読者を集めて月1回の「少年小会」も開きはじめた。児童雑誌の編集だけにとどまらない児童福祉の実践家、それが竹貫佳水という人なのである。[3]

冷光は、明治44年から竹貫邸の隣にある早蕨幼稚園で働き、雑誌『お伽倶楽部』を編集する傍ら、竹貫の少年小会または東京少年会に参加していたようだ。[4]また明治44年の1年間に、『少年世界』『少女世界』に計4編を寄稿しているから、竹貫とは近い関係にあったことは間違いない。

松美佐雄の証言

『少女』(大正4年1月)

おそらく竹貫を通じてであろうが、このころ冷光は児童文学を志すもう一人の同志と出会った。雑誌『青年』(精美堂・東京堂書店発行・旧題『ハガキ文学』)を編集していた松美佐雄(1879-1962)である。松美と冷光はのちに時事新報社という同じ職場で7年余り働き、一緒に全国へ口演行脚に出掛けることになる。

松美は、竹貫と同じ群馬県出身で、同じく江見水蔭に師事した。竹貫の4歳下で、冷光の6歳上である。

『少年世界』に寄稿したのをきっかけに明治37年頃から竹貫と親しくなった。そして明治38年、竹貫育児園の活動に「感激して」無給の保母兼事務員となり、『少年世界』の原稿料などで生計を立てていたという。翌39年には、竹貫少年図書館の活動を支え、文部省への申告は松美自らが出向いた。明治40年頃には上野・三宜亭で移動図書館を開設した。[5]また、『少年世界』の愛読者会である「東京少年会」の幹事を担っていたという。

明治41年から42年にかけていったん長野県で新聞記者となるが、明治43年1月には東京に戻り『ハガキ文学』(同年9月『青年』に改題)の編集者となった。

明治44年4月、松美は『軍旗物語』(博文館発行)を上梓した。その自序に「此物語を出版するに就いては、私の兄事する竹貫佳水氏が原稿の整理から出版の事まで奔走して下された。私は此の友情厚き先輩の爲めに此物語を出版する事が出来たのを喜ぶ」と書いている。同年2月には竹貫の『少女思出の記』を、同年10月には渡辺北海と竹貫の共著となっている『動物神話』を、実は代筆したのだという。[6]

竹貫は明治44年から博文館の仕事が立て込み、相当多忙であったようだ。3月にスタートした『少年百科叢書』全19巻のうち3巻分を担当し、松美も1巻分を書いている。8月には『幼年絵話百番』全8巻が始まり、うち4巻を年内に書いている。

こうしてみると、松美は明治37年以降、竹貫と相当濃密な人間関係にあったわけである。

冷光が提案という推論

雑誌『お伽倶楽部』が明治45年6月、休刊した。冷光にとっては、ぽっかりと時間が空いた。それは不意に訪れた、自分を見つめ直す時間でもあったろう。

これまで幾度となく他人を驚かせるような発想や企画を見せてきた冷光である。郷里富山では北陸探検団や墨汁吟社、五番町談話会、富山お伽倶楽部などさまざまな組織にかかわり、事務方を担ったり自ら立ち上げに奔走したりした。1年半前、上京を決断したのは「年頃の目的たりし少年文学研究の為」であった。『お伽倶楽部』で「昨年の少年読書界」「雑誌の雑誌」のような批評記事を書いたのも、その足掛かりである。

今こそ少年文学を研究する同人会をつくるときだ。冷光が竹貫佳水と松美佐雄に話を持ち掛けたか、あるいは3人が意気投合して、少年文学の研究組織の立ち上げとなったにちがいない。

松美佐雄の10年後の回想記に次のような記述がある。

當時又、大井冷光氏が、富山から出てまゐりました。そこで私に蘆谷氏、大井氏、山内秋生氏などが集って、童話のリアリズムを論じ、少年文學研究會をたて「お伽の森」「お伽舟」「お伽學校」といふ童話集を出版いたしました。

この文脈では、冷光の上京がきっかけとなり少年文学研究会の結成となったように読み取ることができる。久留島武彦の『回字会』の設立は冷光の提案であったとされている。

「少年文学研究のために」上京し久留島のお伽倶楽部を手伝う大井冷光。少年図書館に強い思い入れを抱く竹貫佳水。竹貫を陰で支え「終世子供の物一点張りで行かう」と少年文学に決意を抱いていた松美佐雄。複数の状況証拠をみると、この3人こそが、わが国初の児童文学研究の会「少年文学研究会」を立ち上げたとみるべきである。

◇

冷光は『お伽倶楽部』休刊のとき、竹貫とこんな会話をしたのでないだろうか。

佳水「冷光君、残念だったな。久留島さんから聞いたよ、お伽倶楽部の休刊を」

冷光「やはり機関誌ですから、売れないなら止めるしかないことは分かってました」

佳水「しかし、東京に出てきていきなり雑誌の編集主任で1年半、キミ、よくやったなあ」

冷光「お伽倶楽部はまだまだ未来がありますよ。久留島さんのたくさんある口演を本にしていく仕事もありますから」

佳水「そうだな、そのとおりだ。口演をなんとか形あるものとして残さないとなあ」

冷光「あのう、佳水さんに2つほど相談があるんですが……」

佳水「なんだ、あらたまって。『少年世界』に新作原稿でもあるのか?」

冷光「いえ、そろそろ研究会を立ち上げたいなあと。少年文学研究会。直人さんを代表にして」

佳水「前々から言っていた件か」

冷光「ちょうどいい時間ができたと思ってるんです」

佳水「んー、私は忙しいんだがなあ」

冷光「事務局は私がやります。直人さんは、少年図書館を立ち上げて、日比谷図書館に児童室も作られた。図書目録を作りたいと言ってたじゃないですか」

佳水「ああ、確かに。ただ研究会という看板まで掲げないといかんものか」

冷光「目録をつくるって図書の選定するわけでしょう。選定の前には批評が必要です。少年文学の作家たちは、今の時代に合う文学を創作していかないと行けない。もう巌谷さんだけに頼っている時代じゃないんです。どんどん新しい少年文学を生み出して、口演も含めて広げていかないといけないと思います。有志が何人か集まって、まず創作集を出そうじゃないですか。世の中の人たちに、少年文学の立脚点を訴えようじゃありませんか」

佳水「わかった、わかった、キミの熱い気持ちは。松美佐雄とも話して研究会をやろう」

冷光「やりましょう、今年じゅうにまず創作集を作りたいですね」

佳水「口で言うのは簡単だが、多人数から原稿を集めて編集するのは楽なことじゃないぞ」

冷光「分かっているつもりです。佳水さん、もう一つお願いが」

佳水「お伽倶楽部が休刊したというのに、意欲満々だな、キミは」

冷光「面白い企画があるんですよ。アルプス探検です」

佳水「なんだそれ?」 (以下略)

対照的?冷光と蘆村

「少年文学研究会」の発起人会が明治45年6月11日火曜日、竹貫の家で開かれた。この会に出席した山内秋生が12年後に回想してこう書いている。

この席上で、私はさらに大井冷光、蘆谷蘆村の二人を知った。銘仙の紺飛白に絽の紋付を羽織って、腕を組んで座つてゐた蘆村は、さすがに………………、懸値のないところ、他の誰よりも立派に見えた。近所に住んでゐた冷光は、白絣の単衣一枚で来てゐたが、片方の膝を両手で抱へて、身体をゆする癖は、その頃からちゃんと型になつてゐた。

翌日の『読売新聞』「よみうり抄」には「◎少年文学研究会 竹貫直人氏らは毎月一回青山隠田の少年図書館に同会を開くべしと」という短信が出ている。発起人会の記録は、現時点ではこの短信と山内の回想記のみで、参加者など詳細は不明である。山内によれば、竹貫・松美・冷光・蘆村・山内の少なくとも5人がいたことはほぼ間違いない。山内は「會員を定める段になつて、私は小野小峽と鹿鳥鳴秋を推挙した」と書いている。8月4日に会が発足し、年末に出版された合同作品集『お伽の森』で確認できる会員は、この7人に藤川淡水を加えた8人である。

8人の人間模様

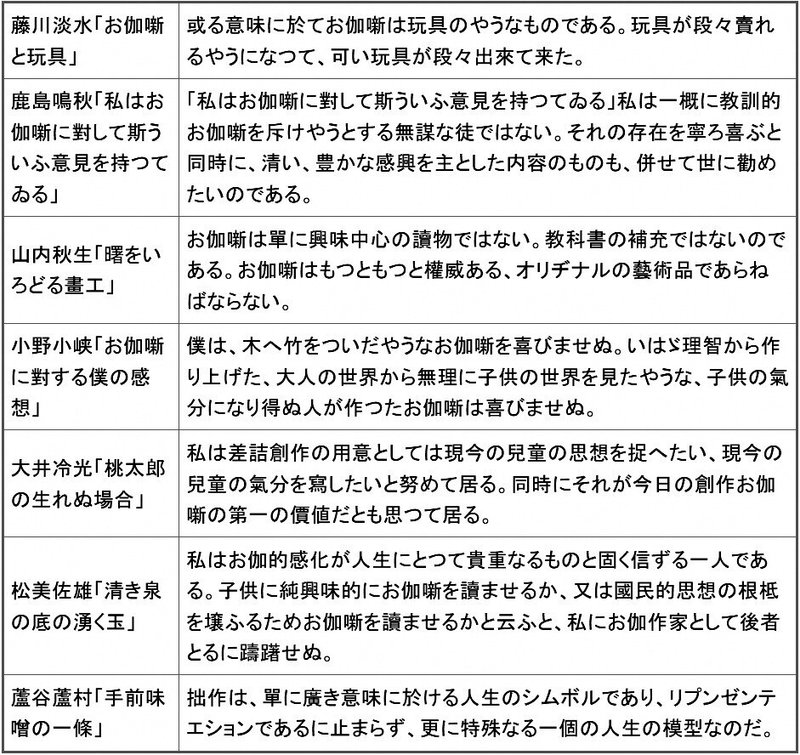

少年文学研究会の主な参加者(大正元年)

![合同創作集『お伽の森』『お伽舟』『お伽学校』作品 主な著書竹貫佳水 1875-1922 たかぬき・かすい 37歳 群馬県出身 本名直人・直次 江見水蔭に師事 『少年世界』編集東京府立日比谷図書館嘱託 「タンコブ」「熱湯」「赤ベッカ」 『少女思出の記』(1909年、博文館)『児童図書館の研究』(1918年12月、博文館)松美佐雄 1879-1962 まつみ・すけお 32歳 群馬県出身 本名戸塚峻 江見水蔭に師事 1912年から『少女』(時事新報社)編集 「亜細亜十二箇国の寶」「ミルホリ」「ソロモン王の知恵」 『軍旗物語』(1911年4月、博文館)1917年、『少女逸話』(1917年、啓成社)大井冷光 1885-1921 おおい・れいこう 26歳 富山県出身 本名信勝 久留島武彦に師事 1912年から『少年』(時事新報社)編集 「握手少年」「赤い祭」「小猿の旅」 『鳩のお家』(1921年、子文社)蘆谷廬村 1886-1946 あしや・ろそん 25歳 島根県出身 本名重常 『少年雑誌』編集 「林檎の樹の鬼」「海の底の城」「闇の鳥」 『教育的応用を主としたる童話の研究』(1913年、勧業書院)小野小峡 1885-1945 おの・まさかた 26歳 山梨県出身 本名政方 巌谷小波に師事 「夜島の灯」「友戀鳥」「鳴る鐘の音」 『日本お伽物語』(1912年9月、博文館)山内秋生 1890-1965 やまのうち・しゅうせい 21歳 福島県出身 本名千代吉・秋生 巌谷小波に師事 「花の藤臺」「青い花瓶」「お伽擬人劇春の森」 鹿島鳴秋 1891-1954 かしま・めいしゅう 21歳 東京府出身 1916年小学新報社 「祈願の笛」「秋の浦」「お伽笑劇人形の森」 藤川淡水 1881-1923 ふじかわ・たんすい 31歳 熊本県出身 本名義雄 1908-09年読売新聞記者 「もどり袋」「太郎の木」「びつこ太郎」 『バイブルお伽噺』(1910年、警醒社)『論語お伽噺』(1911年、敬文館)井田絃声 1886-???? いだ・げんせい 26歳 東京府出身 本名秀明 巌谷小波に師事 「鬼の首」―― 礒萍水 1880-1967 いそ・ひょうすい 32歳 群馬県出身 江見水蔭に師事 ―「木精の姫」「馬鹿の一生」 諸星糸遊 本名寅一 [杵屋絲遊] 「青い鳥」「虹の塔」「お伽史劇六代御前」 『古代神話 ぎりしやお伽噺』(1909年2月、博文館) 『あんだあせんお伽噺集』(1910年9月、博文館)](https://assets.st-note.com/img/1700909211389-t96y7dID1E.jpg?width=800)

さて、8人の人間模様を見ておこう。最年長は竹貫37歳、次いで松美32歳、藤川30-31歳。すこし空いて、冷光が26歳、小野26歳、蘆村25歳。山内と鹿島が21歳で、鹿島が最も若い。東京出身の鹿島以外の7人は地方出身である。この時点で、雑誌編集を仕事にしていたのは、竹貫、冷光、小野、蘆村の4人とみられる。

山内は、上京する時の保証人が竹貫で、巌谷小波の書生であり、竹貫との関係から会員となったとみられる。小野小峽は巌谷の書生の先輩格である。後輩山内の推挙もあるが、松美は『ハガキ文学』編集の前任者としての小野を以前から知っていたものとみられる。

鹿島鳴秋は明治42年夏頃、巌谷小波が選者をつとめていた『毎日電報』のお伽噺募集に《塔の姫》で当選し、《塔の姫》は有楽座の子供日で上演された。その後、当選作を含め12編のお伽話を収めた『お伽十二階』を有文堂から明治45年3月に出している。書名は巌谷が名づけ、序文も書いているから、鹿島は山内と同じように巌谷の強い影響を受けていたとみてよかろう。

藤川は、明治43年から45年前半にかけて『バイブルお伽噺』『御製お伽噺』『論語お伽噺』『お伽八犬伝』『お伽小公子』『御詠お伽十二徳』とたて続けに著書を上梓している。いずれも博文館と関係がなさそうであり、少年文学研究会への参加は、蘆村から勧誘されたようである。[8]

著書や経歴をみると、鹿島鳴秋は巌谷に近い、藤川と蘆村は諸派とみてよかろう。

蘆村と少年文学研究会

さて、会員の中で最も注目される人物は蘆谷蘆村(1886-1946)である。蘆村は10年後の1922年に日本童話協会を立ち上げ児童文学研究の中核となって、後世に史料となる多くの文章を書き残した。大正2年3月に出した『教育的応用を主としたる童話の研究』には「少年文學研究會に就て」という約1000字の文章がある。

後世の研究者の間では、これをもとに蘆村は会の主要人物だったかのような印象を与える記述が散見されるが、松美との関係を読み解くとそれは疑わしい。

たとえば上笙一郎は『論叢 児童文化』第6号(2002年2月)に「少年文学研究会=児童文学研究組織の初発」という踏みこんだ論考を寄稿した。[9]

上は、蘆谷を「この会の事務的な実動者と見るべき」とし、蘆谷の約1000字の文章を「実質的にこの会のマニフェストと言ってさしつかえない」「少年文学研究会の趣意書と言うも過言でない」と断定している。

たしかに蘆村の「少年文學研究會に就て」は、設立直後という時期に会の活動を整理して分かりやすく紹介している。会の目的を「広く少年文学を研究して、之が進歩発展を計る」「下等有害なる少年文学を駆除する」の2点を掲げたうえで、次の3つの主な事業を書いている。

「お伽噺の研究」 新作童話に関する批評研究を行う。あらかじめ研究すべき童話を定め、各自がこれを研究して、毎月集会で発表する

「少年書類の選定」 東京市立日比谷図書館の委嘱により模範的少年書類目録を調査し、これを全国の図書館に配布した。

「お伽噺の試作」 会員各自の信ずるところにより、充分自信あるお伽噺を創作する。

そして「お伽噺の話し方」「お伽講演」「模範童話の翻訳」の事業と「雑誌発行」の企てがあるとは書き残している。

しかしである。詳細に読むと「実動者」にしては第三者的な表現がいくつかある。「如此き団体の成立を見るに至った」「かくの如き団体の、始めて日本に出来たことは、我が愛すべき少年少女の爲に、誠に意を強くするに足ること」などがそれである。これは後述する合同作品集にある趣意書というべき「巻首に」の文章とは微妙な差異を感じさせる。

蘆谷は少年文学研究会の一員だったが、おそらくその中心にいたわけではないのである。

松美佐雄が約30年後に回想した逸話が興味深い。

松美は、明治44年9月に創刊した『少年雑誌』(増澤出版社)の編集を担当したが、3号ほどで別の婦人雑誌の編集に移ることになり、『少年雑誌』の後任を探したという。ここからが重要なので、松美の回想記をそのまま引用する。

さて、當時の童話界をながめ渡しますと、童話を書き、編輯までも引受けるといふ、童話家がまことに少ない樣でありました。誰か彼かと考へぬいた末に、不圖此人ならばと、氣がついたのは、蘆谷重常氏でありました。勿論私は、夫まで蘆谷氏には一面識もありません。只何かの機會で、其頃蘆谷氏が編輯して居た博報堂發行の「新少年」といふ雑誌を見て、此處にかくれたる童話家の存在することを知って居たのでした。

そこで私は、一面識もない蘆谷氏の宅を訪れて「少年雜誌」の編輯を頼みました。しかし此雑誌は短命で蘆谷氏にも申譯ないと思ひましたから、竹貫氏に頼んで「少年世界」其他に、原稿をのせていただく樣にいたしました。

今日、蘆谷氏が日本童話界の權威者となったのは、此出蘆が機運を早めたものと、私も我が狙ひのはづれなかったことを喜んで居ります。

松美によると、出会った頃の蘆谷は『新少年』という小さな児童雑誌の編集をしていて、まだ注目されるような児童文学研究家ではなかった。『少年雑誌』の編集を引き継いでもらったのはいいが、すぐに廃刊になった。申し訳ないと思い、竹貫に頼んで『少年世界』に寄稿してもらったというのだ。その寄稿は『少年世界』大正2年4月あたりから確認できる。[10]

つまり竹貫と蘆村をつないだのは松美なのである。蘆村が書いた『教育的応用を主としたる童話の研究』には明治45年末に巌谷小波が書いた序文が載っている。

少年文学研究会について、上笙一郎は「日本児童文学の第二世代によって担われた」とし「(巌谷小波のもとに集まる博文館系児童文壇に属する者たちの)木曜会の内部から、その会の若年世代の自己確立をめざすかたちで結成された」とみている。また、滑川道夫は「小波系作家兼編集者が会員に多い」としている。こうした見方は児童文学研究史の通説となっている。

たしかに第一創作集『お伽の森』に「私達は、直接間接に先生のお蔭を蒙ってゐるものばかりです」とあり、先生は巌谷のことを指すので間違いとはいえない。しかし、蘆谷蘆村が57歳の時に書いた回想記を深く読むべきである。

會員の足並は必ずし一致してゐたわけではない。會員の系統はまちまちで、竹貫氏と同じ江見水陰門下の松美佐雄氏、久留島門下の大井冷光氏、巌谷門下の山内秋生氏、小野政方氏などを始め、私のやうな無色透明な分子もあった。したがってそれぞれ異った立場から異った意見ももつてをり相當議論もたゝかはしたのである。(中略)將來は童話口演や良い兒童讀物の選定といふやうなことにも手を出す豫定であつたが、差當つての仕事としては童話作品の研究を主とし、三冊の童話選集を出したが當時としては最も高級のものであったといへよう。

蘆谷は学者肌の作家である。日本童話協会を設立したのは、冷光と竹貫が相次いで亡くなったすぐ後の大正11年、36歳の時だが、その協会の運営について次のように振り返っている。

私は狭い殼の中に立て籠ることが大嫌ひで、たとへば何々門下であるとか、何々學校出身であるとか、何々縣人であるとかいふやうな看板に囚はれることなどは以ての外厭であり、今日でも屡屡見掛ける黨同伐異の惡風を根絶しようといふ樣な考へもあつて、此樣な遣り方をしたのである。

この記述からしても、蘆谷蘆村が少年文学研究会の実務を担っていたと認めるのは難しい。意味深なのは、蘆谷が主導する日本童話協会で、松美佐雄が評議員までつとめながら、2年後の大正13年に袂を分かち日本童話連盟を設立したことである。おそらく、松美と蘆谷の間には明治44年9月創刊の『少年雑誌』が3号にして廃刊となって以来、なんらかの軋轢か確執があったのであろう。松美は、久留島武彦や冷光らとともに子どもの前に出て童話口演を行ったいわば現場主義者だが、蘆谷は実際の口演を行わない理論家であり評論家であった。

山内は、発起人会での冷光と蘆村のいでたちを対照的に記憶していた。ただ冷光と蘆村は研究者肌で共通し、アンデルセンなどを話題によく話したようである。冷光を追悼する文章のなかで、蘆村はこう綴っている。

いつだったか、大井君が北海道の講演旅行からかへってきた時、日比谷公園のベンチで、あはい夕日の光をあびながら閑談をしたことがある。北海道は僕の少年時代のあこがれの地で、札幌農学校は僕の理想の学校だったから、大に共唱して、キャプテン、クラークの〓蹟の話などをきいて、すっかり感激してしまったものであった。あまり二人が感激してしまったので、通る人が何事かと思ふ様子で見てゐた。あの花壇をあるくたびに、大井君のことを思ひ出さずには居られない。

童話研究の雑誌の発行については、大井君もずゐ分熱心をもってゐた。いくどそんなことを話し合ったものだったか知れないが今日この雑誌が出るにつけても、大井君がゐたらどんなにか喜んでくれたことだらうと思ふが、何ともしかたのないことだ。

3つの合同作品集

「少年文学研究会」の第1回会合は1912年8月4日、千駄ヶ谷町隠田4番地にある竹貫佳水の家で開かれた。元号が大正に改まって5日目の日曜日である。[11]

大井冷光はこの会合に本当に参加できたのであろうか。4日前の7月31日夜、「日本アルプス探検隊」を終えて下山したばかり、8月1日、2日と富山市で過ごした。3日には高岡新報主筆で恩師の井上江花が冷光と夕食を共にして見送ったと記録している。その日、夜行列車で上京したとすれば、冷光が東京に着いたのは4日夕方のことで、もし会合が夜であったとすれば、相当の強行軍だったことになる。

第1合同作品集『お伽の森』

少年文学研究会は3つの合同作品集を出版した。研究会の実情を読み解くうえで最も重要なこの作品集について詳しく見ていこう。

3冊は1912年12月から1年ないし2年の間をあけて発行されている。そして第1集と第2集の奥付には、「編者 大井冷光」とある。

まず大正元年末に発行された第1集『お伽の森』である。会が結成されて5か月後であるから、8月の結成後すぐに編集にとりかかったのであろう。この間、冷光と松美は相次いで時事新報社に入社し、雑誌『少年』『少女』の編集者となっている。これについては後述する。おそらく竹貫・松美・冷光の3人はそれぞれ本業の編集で多忙を極めるなかでこの作品集を編集していったのであろう。

角書きに「新作十題」とある。区切りのよい十題とするためなのか、井田絃声・諸星糸遊がゲストとして執筆している。第2集と第3集では井田絃声の代わりに礒萍水が加わっているが、8人のメンバーには変わりがない。

第1集の序に「巻首に」という643文字の文章がある。第2集にほぼそのまま再掲され、第3集では、次の2つの文章を抽出するようにして掲載されている。

「私たちの主義は、少年文学の中心点に立脚して、その健全なる発達を企図するにある」

「私たちの主張は、斯道に対して忠実に、新しき時代に築かるべき少年文学をして、更に価値あらしむべき事である」

この2つの記述のあとに「私達は少くとも此の熱心、此の真面目をもって、世に臨みたい」とあり、この「巻首に」が事実上の結成宣言あるいは趣意書といえよう。小難しいというか、回りくどい文章であるが、こう解釈できるであろう。一つめの文は、おそらく当時児童文学の中心点は巌谷小波であるから、そこに軸足を置く、つまり巌谷の後継をうたっている。二つめの文は、新しい時代にあった児童文学を創作していく、つまり巌谷の文学を発展させていく意思を示している。

「巻首に」の末尾には「大正元年十二月二十五日 少年文学研究会同人」と署名がある。代表の竹貫が書いたのか、それとも編者の冷光か。「徒らに私達の聲の大なるを嗤つてくださるな」という読者に呼びかける表現は、竹貫も冷光も使いそうである。「雨後の筍も啻ならざる勢ひをもつて」という表現は冷光らしいウィットかもしれない。

この「巻首に」の趣旨をより簡単にした文章がある。それは第2集の巻末にある第1集の広告文である。全文引用しよう。

新らしい時代の少年少女諸君は、新らしい作家の、新らしいお伽噺を讀まなければならない。私達少年文學研究會同人は、此の要求に應じて新作『お伽の森』を諸君の机上に奉ることゝした。古い明治式お伽噺と、新らしい大正式お伽噺と、そこにドンナ違ひがあるか、是非お讀みくらべあらんことを希ふ。附けて云ふ本書『お伽の森』は、少なくとも我がお伽文學界革新の、急先鋒をもって任ずる作たることを!

ずいぶん気負いが感じられる文章だが、新しさを主張していく宣伝戦略のようだ。

「巻首に」の筆者は簡単に特定できそうにないが、たまに肩に力が入りすぎる冷光の文章とよく似ている感はある。お伽噺の「価値」という言葉は、後述する7人の論集「私達の望みを聽いてください」のなかで、冷光が3度使った「価値」とも符合する。

第1集「巻首に」のすぐ後に、追記「末筆ながら…」という謝辞162文字がある。井田弦聲・諸星絲遊・杉浦非水・池田永治・杉山常次郎の5氏に対して礼を述べている。杉浦は表紙装幀、池田は口絵挿絵の担当、杉山は博文館の出版部長である。

続いて10作品の目次が1ページあり、その次のページに注目である。それは巌谷小波に対する謝辞であり「私達は、直接間接に先生のお蔭を蒙つてゐるものばかりです。今度斯ういふ會を起し、其の第一着として斯ういふ作物を出して世に問ふことにしました。何卒先生喜んで下さい。」とある。「大正元年の暮 少年文學研究會 同人謹白 巌谷小波先生」となっていて、単罫線で囲まれている。これを見て思い出すのは冷光が明治42年に上梓した『越中お伽噺』第一編『走影の池・更々越』にある「歓迎の紀念として十五年前より慕えまつる巌谷小波先生にこのつたなき一小冊子をささげたてまつる」という扉の断り書きである。扉に巌谷への謝辞が飾り罫囲み書かれている点が類似している。巌谷小波への謝意を綴った文章は、新しい児童文学を目指すうえで仁義を切ったものと考えられる。

第1合同作品集『お伽の森』の10作品についてはここでは言及しない。重要なのは、10作品のあとにある論集「私達の望みを聽いてください」である。竹貫を除く会員7人がそれぞれ持論を書いている。掲載順は作品掲載順とはきれいに逆になっている。竹貫が書いていない理由は分からない。竹貫の持論は「巻首に」であると考えられないこともない。20年間巌谷小波の「ハウスキーパー」役を務めたと労われているから、控えめな人物ということだろうか。

論集「私達の望みを聽いてください」

7人の持論はそれぞれの少年文学への意気込みを感じさせるものだが、中でも「研究」志向を強く感じさせるのは冷光と蘆村である。冷光の「桃太郎の生まれぬ場合」は当時、桃太郎主義を唱えていた巌谷小波や久留島武彦に敬意を表しながらも、激動する時代と社会に合わせた児童文学を作っていかねばならない、という主張である。

蘆村によると、「森」は雑司が谷の森にちなむものだという。

集會は主として竹貫氏の私邸で行はれ、天丼かうどん位を食べて、いろいろと氣焔を吐き合ったものである。最初の童話集を出す時には雑司谷の今はなくなったが名物焼鳥屋で開き、雑司谷の森に因んで、書名を「お伽の森」とつけた。

「天井かうどん位を食べて、いろいろと氣焔を吐き合った」という回想は「巻首に」の真面目さとは齟齬がある。蘆村や山内の回想のやや砕けた内容ばかり読んでいると、少年文学研究会が単に親睦会だったように見る向きもあろうが、それは一側面にすぎない。やはり「巻首に」の真面目さはこの研究会の重要な特徴であろう。第1集の巻末、奥付の前のページには、次のような後書きがある。

少年讀み物の批評が眞面目に行はれるやうにしたい其の第一着手として本書の遠慮なき御批評を汎ねく江湖の諸君より給はらんことを希望します。

第2集『お伽舟』

少年文学研究会の第2合同作品集『お伽舟』が出版されたのは、第1集発行から約1年後の大正3年1月である。ここでも「巻首に」があり、ほぼ第1集と同じ内容で最後にこうある。

これは昨元年の冬、初めて世に問ふた我々同人の創作集「お伽の森」の巻首に述べた宣言であつた。今第二創作集『お伽舟』を出すに當つて、我々は同じ意味の言葉を記したい。幸いにして『お伽の森』は枝葉が繁つて版を重ねた。どうぞ此の『お伽舟』も善き乗客を得て、無事に港へ着くやうにあつて欲しい。たゞ頼みに思ふのは大方の少年少女諸君である。希くは一臂の力を供し給へ。

この第2集で見逃してはならないのは、巻末にある竹貫佳水の講演記録である。大正2年5月14日に講演が行われ、「少年文學に就て」という口述筆記としてまとめられている。

竹貫は、少年文学の地位が低く世間から重要に見られていないと嘆く。不良少年が目立つようになったのは、力のある少年文学がないからで、お伽噺を読み飽きた少年は紋切型の成功小説や冒険小説を読み、それがつまらないと活動写真のジゴマをみて不健全な方向に進むのだという。少年文学の作家は名を売るため書くのでなく、将来を担う子どものために、子どもの想像力の豊かさを理解したうえで書いていかなければならない、という旨の主張を展開している。

この口述筆記は、大正2年に発行された『自由講座』(自由講座発行所)の第3号(9月18日発行)にも、別の筆記者による内容で収録されている。同年5月に発行された雑誌『新文学』には「少年文学の新声」という竹貫自身が書いた小論が残っている。一部を引用しよう。

再び繰返して云ふ、少年文學の眞意義は徒らに讀者の甘心を買ふ事ではない。道德教化の糧となる事ではない。架空なる想像に興味を繋ぐ事ではない。理想化したアヤツリ人形を見せる事ではない。新らしき少年文學は、誠實なる作家の努力に依つて少年の現實に立脚して藝術の使命を果すにある、作者は先づ道德の假面を脱さなければならぬ。教訓を含めなければ子供に對されぬかのやうに思つて居た偽善的態度から離れなければならぬ。而して汝の作る處のものは眞實であらねばならぬ。

冒険譚も立志小説も、教訓お伽噺も、決して否定する譯ではない、否、それも進歩の一階程を創設したものと見れば、それだけの尊敬は拂はなければならぬ。唯それを以て萬能なりと信じて、新時代の建設に資すべき方針に出なかつた過去の少年文學を思ふ時、更らに權威あり意義ある作品を以て前述の缺陷を充たし、其處に新らしき少年文學の進路が開けて來るのではあるまいか。

硬い文章だが、竹貫の少年文学に対する考え方がよくうかがわれる内容である。「讀者の甘心を買ふ」という表現は、冷光が『お伽倶楽部』創刊号の編集後記に書いた「徒らに雑誌を賣る爲めに諸君の觀心をかふ樣なことは致しません」と同じだ。竹貫と冷光の少年文学に対する方向性の一致が確認できる。

第3集『お伽学校』

第3合同作品集『お伽学校』は、第2集から約2年後の大正4年12月に発行された。

「巻首に」ではなく「緒言」があり、「少年少女諸君」と「父兄保護者諸賢」にそれぞれ宛てて記されている。このうち「父兄保護者諸賢」向けの緒言は、第1集の「巻首に」から130字をほぼ抜き出している。

執筆者は第2集と同じ顔触れの10人である。

注目されるのは、巻末にある2つの文章だ。一つは「お伽学校とは何ぞや?」という約950字の啓発文。もう一つは「これからの少年文學界」という約1000字の評論記事である。

「お伽学校とは何ぞや?」は、総則5箇条(目的と名称・位置・規則と實行・生徒と先生・生徒心得)からなる。「『お伽学校』は建物では無い、正しい生活の方法を実地に練習する學校ごっこをすれば、其処が即ち『お伽學校』なのである」とあるように、子どもたちの自立精神を養うために書かれたものである。そして「東京お伽學校は本部を日比谷図書館児童室に置く」とあり、「各所に『お伽学校』を設けられんことを希望いたします。 主唱者 竹貫直人」と締めくくられている。これは、蘆谷蘆村が書き残した少年文学研究会の3つの主な事業からは大きく外れ、むしろ久留島武彦の『お伽倶楽部』の活動に近い。

「これからの少年文學界」は、末尾に「佳水謹識」と署名があり、竹貫佳水が書いたものである。大正4年は児童雑誌が盛んだった一方で単行本の出版が振るわなかったと嘆き、子どもでなく大人が児童文学にもっと関心を持つべきだと持論を展開している。そして、次のように決意に満ちた文章を綴っている。

私達同人は、兎も角も作物に於ては、こゝに第三集まで出し得た。此の上は、少年文學批判の氣運の促進に努めたいと思ふ。其の為には月刊紙を發行したく思つてゐる。

之は實は今春來の懸案であつたのである。けれども機熟さずして實現しなかったのである。私達同人は、畏くも大正元年今上陛下御践祚の歳の末、お伽の森に於て第一の旗舉げをした。大正四年御即位の歳に於て、第二の旗舉げをして、機關誌を有たなければならぬ。私達同人の希望は、唯だそれあるのみ、唯だそれあるのみ。

これからの少年文學界は、かうして向上發展さする他、途は無いのである。

少年文学研究会による月刊誌の発行は結局実現しなかった。蘆谷蘆村は、大正11年(1922年)に設立した日本童話協会の機関誌『童話研究』を刊行し、病床の竹貫にその機関誌を見せるのだが、それは竹貫の夢であることを知っていての行動であった。

代表である竹貫佳水が強い決意を持っていたにもかかわらず、月刊誌が実現しなかったのはなぜか。逆説的にみると、同じ思いであった蘆村が会の中心で運営していたならそれは実現していたかもしれない。しかし、中心にいたのは竹貫・松美と冷光の3人であるから、その3人が月刊誌発刊にまで踏み込めなかった理由を推測するのが妥当であろう。それは一言で言うなら、「本業の多忙」である。

合同作品集の冷光作品

3つの合同作品集のなかの冷光の作品についてみておこう。

『お伽の森』所収の「握手少年」は、冒険空想物語である。日本の最も東にある島に住む少年が日本で一番早く初日の出を見に行き、いつの間にか夢の中で光の国と眠りの国を旅する。光の国では、人々が次々に空中に浮遊するという流行病を治療してほしいと王様に頼まれ、次々に握手をして治し、眠りの国では体が動かなくなる病の人たちを息を吹きかけて治す。どの国でも王様が褒美をというが、主人公はそれを受け取らず引き揚げ、夢から覚めるという粗筋である。ユーモアにあふれ、子供にそれとなく正義感を芽生えさせるような作品である。

『お伽舟』に収められた「赤い祭」は、怪奇色の濃い自伝的物語だ。文章表現に難点がいくつかあるものの、天狗や狼、大洪水、狐の嫁入りなどを題材にして、怖いもの見たさの子供心を刺激する作品に仕上がっている。

明治20年代の農村を舞台に、7歳ないし9歳の少年新吉(冷光自身)が見たり聞いたりした怖い話をストーリーではなくオムニバス形式でまとめている。天狗が人さらいにくるという話を聞かされたあと、行方知れずになったた隣村の子供を村人たちが石油缶を叩きならが探すという話や、天狗の使者であるトンビに頭を襲われ、傷が残った話は実体験らしくリアルである。

大人たちは新吉にさまざまな怖い話を聞かせる。雪の上に残った足跡はオオカミのもので、生き物をくって腹が焼けたのでわざわざ海の水を飲みに山から下りてきたのだという。そして、あるとき暗がりに2つの赤い提灯のようにみえたものは、夫婦オオカミのベロリと下がった大きな舌と口だという。遠くから爆発音が聞こえれば、それは悪人が鬼に連れられて地獄に行く「こぼしだふれ」だという。

表題の「赤い祭」の「赤」という色彩語はオオカミの舌と口の色として出てくるのみで、物語にはっきりと取り込まれていない。あえて解釈するなら、主人公新吉すなわち冷光に対して、大人たちが語って聞かせた話が、実は祭りの時のように賑やかな笑いを家のなかに生んでいたことを意味するのであろう。

こうし怪談をベースにした童話は、現代では「怪獣アニメ」へと変貌している。実在しない怪物から想像力を養い、強い心を育むという観点を果たして冷光は持っていたのだろうか。

冷光にとって幼いころの体験は童話研究の原点である。『富山日報』記者だった明治43年11月に、秋の夜長物語「坊主に教唆された稲荷様退治」を書いたが、この逸話は「赤い祭」にも組み入れられている。

「赤い祭」は大正10年、遺作集『鳩のお家』に収録された際、「うまれた家」へと改題し、文章表現も大幅に手直しされた。とくに最後は、「新吉の父さんの寫真」が返ってこなかったという寂しさを感じさせる結びになっている。これには賛否があろう。

『お伽学校』所収の「小猿の旅」は、いたずら好きの子猿玉吉が母親からハサミをもらって森を出る物語。猟師の罠にかかったクマを家来にしてタヌキのいる向こう岸に渡るが、クマをだましたことから逃げる羽目になる。そこで地蔵に出会い、知恵を授かる。地蔵の教えのとおりに崖から谷へ身を投げると、谷底は深い霧に包まれた桃の林だった。霧の原因が風の神の袋が高枝に引っかかったためと知り、玉吉は袋をハサミで破って霧を晴らす。桃姫とシカから土産の桃をもらい、タヌキやクマにすそ分けして森に戻るという話。

この作品は創作のようであり、宗教性や教訓性を感じさせるが、どちらかと言えば平凡な作品である。

本業多忙で懇親会に

蘆谷蘆村の回想によれば、少年文学研究会の月例会は、竹貫が1922年に亡くなるまで約10年間続き、途中から清水桂・石黒露雄・阪口利三郎・本田庄太郎・池田永治が会員になったという。「此會はむしろ隠田會といふ方が適切なと思はれるほどプライヴェートな氣分の會であつたから、會員の中には、どうかもつと研究的な會にしたいといふやうな希望もあつたが、とにかく少年文學に關する會合で、十年の久しきに亘り繼續し、そして何等かの事業が實際に行ひ來つてのは稀に見る所で、これ亦竹貫氏の人格の力といはねばならぬ」と書き残している。(「故竹貫佳水氏の事業」『童話研究』1巻2号、1922年9月)。

また山内秋生によれば、新井弘城も加入したという。「會は益々賑やかになったが、會としての仕事は必ずしもそれに伴はなかつた。創作集の如きも、『お伽學校』を最後として、遂にその企てがなくなつてしまった。時々會合を催しても、『お伽の森』当時の熱烈はなくなった。一つにはめいめいが自分の仕事に忙殺されるやうになったからであらう」「研究會は忘年會となり懇親會となった」と記している。(「少年文學研究會の思ひ出」『童話研究』3巻4号、1924年)

大正4年末発行の『お伽学校』以降、資料によって少年文学研究会の具体的な足跡を辿ることはできていない。蘆村や山内が回想したように活動は下火になっていったものと思われる。こうしてみると、少年文学研究会の最盛期は、おおむね3年間か4年間であった。

なぜ活動は長続きしなかったのか。山内が言うように、中核にいた3人、冷光・竹貫・松美のいずれもが本業の多忙を極めていったからであろう。研究会が、本業でのストレスを紛らせる懇親の場になっていたのは容易に想像がつく。

◇

[1]竹貫が住んでいた隣に久留島が幼稚園をつくったのはなぜか、その経緯は不明である。竹貫は明治37年から『少年世界』編集部に在籍し、久留島は明治39年から43年まで同誌の講話部に在籍した。巌谷小波の木曜会などを通じても竹貫と久留島は知っていたはずで、気心が知れていただろう。とすれば、冷光は上京してすぐ竹貫と知り合ったに違いない。

[2]『東京市立日比谷図書館一覧』明治41年度-大正2年度には次のようにある。「児童閲覧室の如きは其設備狭隘なるに拘らず土曜日曜祭日等に在りては定員の数倍乃至十数倍の来館者を迎えざるべからの必要ありたるを以て応急の策として休憩室叉は新聞雑誌閲覧室をも臨機兒童をして使用せしめたるが如き盛況を呈したり。明治42年1月30日児童閲覧室に於て講話会を開き爾後臨機篤志の教育家叉は児童用図書の作家を招して同一の会合を継続しつつあり」。大正7年度も竹貫は嘱託職員のままである。

「竹貫佳水と少年図書館」の先行研究としては、石井敦「日本近代公共図書館史 46 児童に対するサービスの開始(13)――私立竹貫少年図書館――」『ひびや(東京都立中央図書館報)』28号(1986年3月)がある。石井氏によれば、竹貫佳水は大正4年にお伽学校を設立、大正5年に『児童及び児童芸術』(オトナに見ていただくコドモの雑誌)を創刊、大正6年に『少年世界』編集主任となった、という。

[3]竹貫佳水については以下も参照。 伊狩章『後期硯友社文学の研究』1983年 ※新訂 「少年図書館」『少年世界』13巻9号 1907年 「我が愛児!!」『みつこしタイムズ』 1908年6月 「幼児の記憶」『少年世界』16巻6号 1910年4月15日 「八年前から」『少年世界』19巻9号 1912年

「我が愛児!!」によれば、「四年間全く速雄の爲に世と奮闘したのであった。育児園を創めたのも速雄の爲め、無理算段して家屋を手に入れたのも速雄の爲めである」とあるので、速雄を亡くしたのは明治41年であろう。その4年前の明治37年ごろに速雄が生まれたと推定できる。大井冷光は「握手少年」(『お伽学校』所収、1912年)で主人公に「逸雄」という名前を与えているが、これは竹貫への何らかの思いを込めたものである可能性がある。

少年図書館については、松美佐雄「竹貫氏と図書館」『読売新聞』1922年7月19日、『少年世界』12巻14号(1906年11月)口絵。『官報』1907年7月5日に文部省告示第194号として「私立竹貫少年圖書館ヲ東京府豊多摩郡千駄ヶ谷町ニ設置ノ旨設立者ヨリ開申セリ 明治四十年七月五日 文部大臣 牧野伸顕」とある。松美佐雄によると、この申告をしたのは松美であるという。育児園については『東京市統計年表』第6回~第8回によると、明治40年末調べで「15歳未満の7人が入所、収入130円15銭、支出460円」、明治41年3人、明治42年2人、である。第9回(43年調べ)には記載がない。「竹貫孤児院」「竹貫育児院」という表記もある。

東京少年会と少年小会は、その判別が難しい。『少年世界』18巻10号(1912年)には「少年小会開会 7月7日の日曜午後一時から」「少年小会写真数葉」などとある。

[4]別府明雄『あしたに―童謡詩人清水かつら』2005年。明治44年ごろ、少年小会に、のちに童謡《靴が鳴る》の作詞で知られる清水かつらなどが通っていた。冷光もまた東京少年会に参加し、年下の清水から慕われる存在になっていたようである。

[5]図書を風呂敷に包み、背負って2往復し子どもにみてもらう「移動図書館」を竹貫と一緒に決行し、雨戸の裏の桟に本を並べたという。松美佐雄「童海一夕話」『話方研究』11巻9号。

[6]松美佐雄「童海一夕話」『話方研究』11巻9号、11号(1935年)、「あの頃この頃」『少国民文化』2巻2号(1943年)

[7]『童話研究』は、大正11年5月に蘆谷蘆村らによって設立された日本童話協会の機関誌である。前年の大正10年3月5日に大井冷光は急死し、竹貫佳水は大正11年7月12日に病死している。少年文学研究会を背負っていた2人が亡くなった後に、山内秋生が10年前の記憶を手繰り、発起人会の模様を書き留めたことになる。大正11年の時点では蘆谷蘆村がすでに児童文学研究の分野をリードしつつあったわけだが、明治45年大正元年の時点でどうだったかと言えば、そうではないことに注意が必要だ。

[8]蘆谷蘆村「故藤川淡水君を憶ふ」『童話研究』3巻1号(1924年)。藤川は大正2年に西巣鴨町宮仲でお伽通信社を設立し、全国の新聞に童話を配信したという。1923年に藤川が亡くなった後は、妻の光重が受け継いだらしい。

[9]戦後、多くの児童文学の研究家が少年文学研究会に言及してきたが、1次資料が見つかっていないため内容に大差はない。比較的詳しく記したのは上笙一郎(かみ・しょういちろう、1933-2015)の論考「少年文学研究会=児童文学研究組織の初発」『児童文学研究史』(2004年)であろう。19000字に及ぶもので、最重要資料である創作集3つのうちの2つの内容にまで踏み込んで解説している。上は少年文学研究会について「その姿の全容を知っている人皆無であるのみならず、その大凡をうかがうにどのような資料があるのかも闇の中だとしなくてはならない」としたうえで「把握しているかぎり綴って置」くと断り書きをしている。実は2020年時点においてもこの会にかかわる具体的な記録は見つかっていない。『日本児童文学学会四十年史』(2007年)も参照。

[10]蘆村は明治41年に『新教育』(教育新聞社)、『新少年』(博報堂)の主筆を務め、明治44年には『帝国教育』の編集もしていた。蘆谷蘆村の『少年世界』への寄稿は、「女の士官」(19巻6号、1913年4月)、「泥棒大將」(19巻13号、同年10月)、「世界變物譚」(19巻14号、同年11月)を確認できる。

なお蘆村は、回顧録である『童心の小窓』(1929年)の自筆年譜で「少年文学研究会を竹貫佳水と結成した」と記述している。

[11]8月4日は、蘆谷重常「少年文學研究會に就て」『教育的応用を主としたる童話の研究』(1913年)による。上笙一郎『日本児童文学研究史』(2004年)では、「八月四日」(「少年文学研究会=児童文学研究組織の初発」『論叢 児童文化』第6号2002年2月初出)と、「八月八日」(「日本童話協会と『童話研究』」『論叢 児童文化』第5号2001年10月初出)という齟齬がある。「八月八日」は誤記なので注意が必要。

(2021-05-13 22:53:40)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?