#進化心理学

ストーリーテラーが人類社会を支配する ─ 物語がサピエンスの脳をハックする #Fictus ⑵|進化心理マガジン「HUMATRIX」

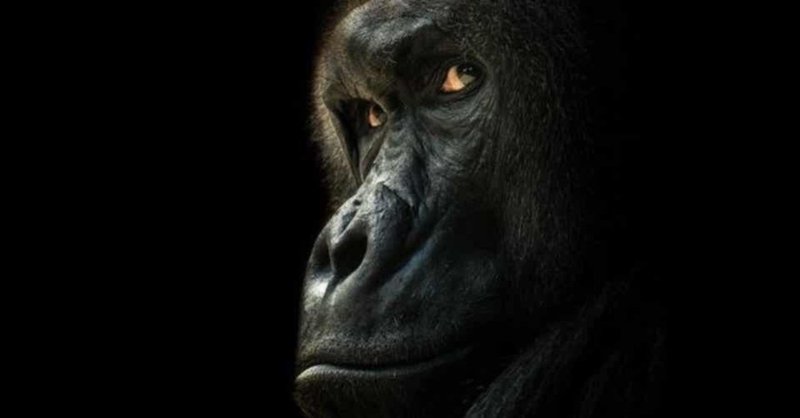

# 物語の語り部 J. ゴットシャルは、1947年に撮影され『ライフ』誌に発表されて反響を呼んだ、コイサン族のストーリーテラー(=物語の語り部)の写真を上げる。 語り部/ストーリーテラーは、大きな身振り手振りをつかって物語を語る。周囲の皆は聞き手役となって、臨場感のある言葉によって繰り広げられる物語に没入する。 ストーリーテラーが語るのは、なんらかの教訓のある物語だ。その物語はたいてい〝集団の団結〟と〝部族の繁栄〟を讃えるような筋書きにまとめられている。 物語に登場す

進化というアルゴリズム(Evolution as Algorithm)がすべてを駆動する: メンデルから再びダーウィンへ───心の“わけ”を解き明かす「進化心理学/EvP」とは何か? #Evolal Ⅰ |進化心理マガジン「HUMATRIX」

- Darwin 1859『On the Origin of Species /邦題: 種の起源』 ・Dirty Paws / Of Monsters And Men ・前回からの続き: tool 1: ✔️進化というアルゴリズム(Evolution as Algorithm) #「進化/Evolution」のエンジンとはなんだろうか?────アルゴリズムだ R.ドーキンスの親友で、ともに現代におけるダーウィニズムの知の先導者であるダン=デネットは、チャールズ=ダー

サピエンスの21世紀は「進化心理学/Evolutionary psychology」が支配する時代になる──心(Mind)のわけ(Reason)を解き明かす進化心理学とは何か?:これからの時代を切り拓く50の思考道具

* * * サピエンスにとっての21世紀は「進化心理学/Evolutionary psychology」の時代になる──目次: # サピエンスにとっての21世紀は「進化心理学/Evolutionary psychology」の時代になる ────「進化心理学/Evolutionary psychology」は、1990年代にその創始が宣言され、アメリカやヨーロッパを中心に近年世界的に注目を集めている、まだ比較的新しい、サピエンスの「心(Mind)」を研究する学際的な