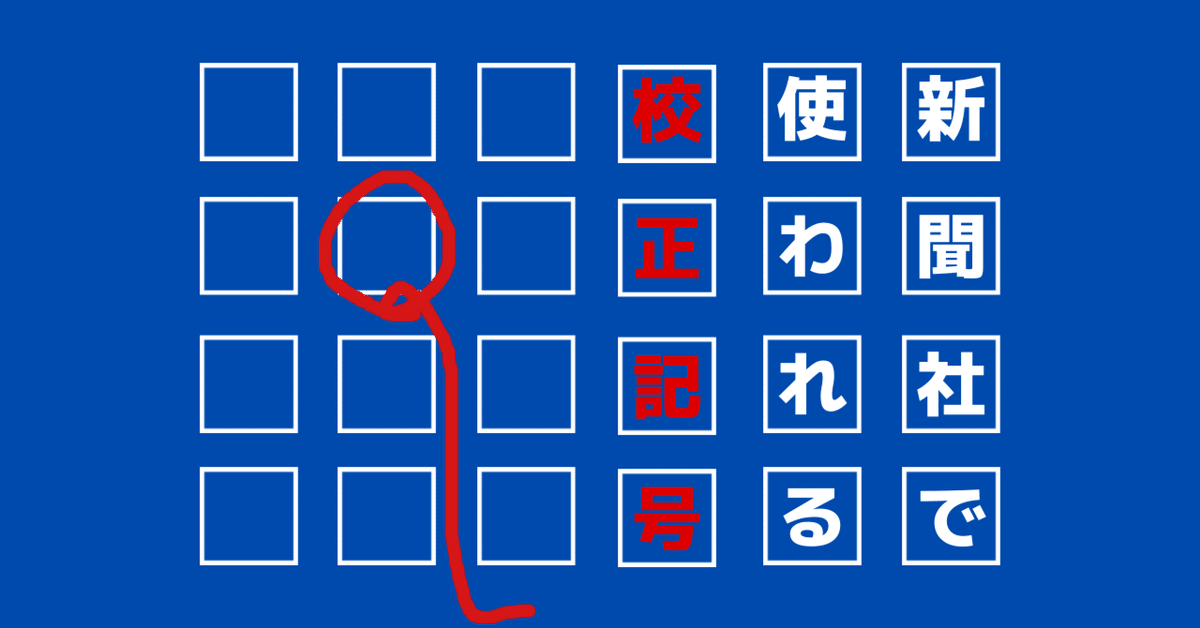

新聞社で使われる校正記号

入社7年目の中川です。

今回のテーマは校正記号です。

校正記号というと、ゲラ(原稿)に赤色で書き込まれている、文字や記号のようなものを思い浮かべると思います。中日新聞校閲部では毎日、原稿を読み、直すのが適当である箇所や疑問に思った箇所などに書き込んで使っています。

今回は印刷・出版業界でよく使われている校正記号について、新聞社の校閲の立場から書いていきます。

あくまで、中日新聞校閲部で使われている校正記号の話で、他業界や他社で使われている校正記号とは一部異なることをご了承ください。

そもそも校正記号って?

校正記号とは、文章を校正するにあたって、誤りや決められたルールに従っていない文字、表現などを指摘し、修正の内容を相手に伝えるものです。

日本産業規格(JIS)によって書き方のルールが定められていて、そのルールに従って書けば全国どこでも通じるようになっています。

校正者が書き込んだ校正記号をもとに、編集者などがその指摘に対して直すかそのままにするかを判断します。

指摘をする人と、その指摘に対し直すかどうか判断をする人との「コミュニケーションツール」となるので、書き方の基準となるルールが決まっているわけです。

そしてなにより、相手に伝わることが大原則なので、下手くそでもいいので簡潔に丁寧に書くことが大事です。

どんなところで使われている?

主に印刷・出版業界で使われていて、新聞社でも印刷・出版とは部分的には異なるものの似たような校正記号を使っています。

中日新聞校閲部では、使用する校正記号に会社や校閲部で厳密に決められた書き方のルールはありません。そういったテキストもありません。ですので、JISで決められた校正記号を部分的に使用していたり、JISで決められていない校正記号を慣習的に用いたりしています。

では、どうやって校正記号を学んでいくか。

入社して校閲部に配属されたばかりの頃は、誰も教えてくれないので焦りました。部内で決められたルールがないのでそれも当然ですね。隣で仕事をする先輩社員が赤字を入れた原稿を見て、こう書いて指摘すれば相手に伝わるのかと、見よう見まねで学んでいきました。ですので、校閲部内でも人によって指摘するときに使う校正記号は多少の違いが見られます。

校閲は1人で黙々とするというイメージがありますが、中日新聞社校閲部では複数人で仕事をします。ですから、先輩社員から技術を学んだり、ここの表現はどう思うかと相談したりして、紙面を作り上げていくチームのような側面があります。

中日新聞校閲部のチームのしくみは以下のリンクから。

なぜ新聞社内で決めたルールがない?

なぜ決まったルールがないのかは、はっきりと分かりません。

推測になりますが、印刷・出版とは違う事情が背景にあるのが理由だと考えられます。思いついたものを挙げると

書籍や雑誌と比べると、締め切りまでの期間が短くスピード優先なこと

校閲部の手元に原稿が届いてから5分もしないうちに降版(締め切り)なんてこともあります。ルールに従って書く時間が数秒でも惜しいです。原稿のやり取りをする相手が限られた人であること

新聞社では、現場の取材記者が出してきた原稿を手直しして管理する、デスクという人が同じフロアにいます。校閲部は主にデスクに口頭で問い合わせするので、校正記号を書いた紙を渡すだけではなく、指摘した箇所について言葉を尽くして説明することができます。場合によっては指摘した本人が原稿を直接直すことがあること

職場は時に戦場のようなありさまとなり、デスクの手が離せないことがあるのです。そういったときは、自分が直す箇所が分かっていれば良いので、校正記号も簡略化しがちです。他には、デスクの手を煩わせる程のものではない時も自分で直します。記事内で文字や字体のデザインにあまり種類がないこと

書籍や雑誌とは違い、新聞記事は装飾が少なくフォントの大きさは大体決まっています。そういったデザインに関しての指摘が少ないので、文字の大きさを直す校正記号をそもそもほとんど使いません。

以上が社内で決まったルールがないことと関係しているように思います。

どんな校正記号を使っている?

中日新聞校閲部で使っている校正記号で、主なものを取り上げます。

以下に挙げた例文で、校正記号を使って直していきます。

〇引き出し線

基本になるのは、引き出し線と呼ばれる指摘箇所から延ばす線です。

なるべく短く、他の引き出し線や文字と重ならないようにして、余白へ書き込みます。

これに補助となる記号を組み合わせることで、さまざまな指摘をします。

・引き出し線+正しい文字

文中にある誤った文字等を正しい文字等と入れ替えます。引き出し線の起点は人によっては丸で囲まず、斜線を引く書き方もあります。引き出し線の終点に正しい文字等を書きます。

・引き出し線+トル

引き出し線の終点に「トル」と片仮名で書くことで、起点にある文字を取り去って詰めます。

・引き出し線+「{」のように枝分かれした線

文の途中に脱字があり正しい文字を挿入する場合は、引き出し線を文字と文字との間に引きます。人によっては分かりやすいように境目に「>」を入れます。線の終点は、挿入する文字を囲むように線を枝分かれさせます。JISでは行末・行頭の境目の挿入は前行末に書くことになっています。

これで、誤字・脱字・衍字は直せるようになりました!

〇約物や体裁の直し方

約物とは、句点「。」や読点「、」、かぎかっこや丸かっこ「()」、チルダ「~」、中黒「・」など文中に出てくる記号などのことです。ここからは約物や文の体裁の直し方です。基本は引き出し線ですが、併用する記号があります。

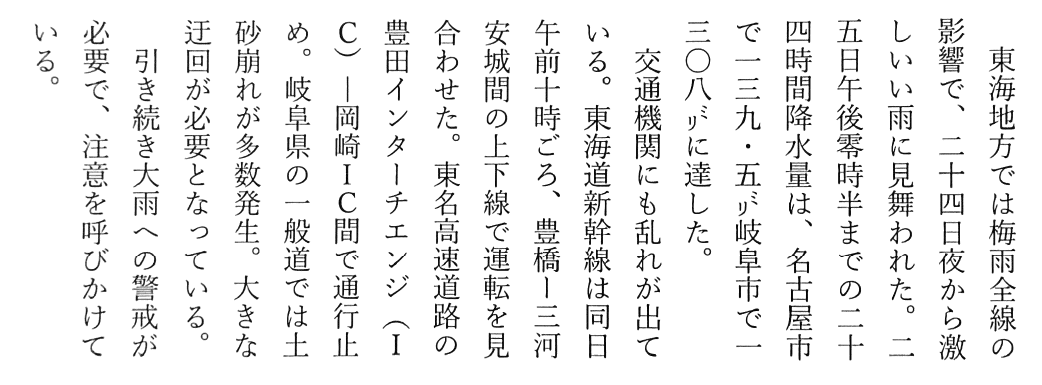

・句読点「。」「、」

句読点を挿入する場合は、脱字を直すときに使った引き出し線に「<」を組み合わせます。取り除く場合は該当の句読点を丸で囲んで、「引き出し線+トル」です。下記の例は読点を挿入しています。

・中黒「・」とピリオド「.」

「・」は社内では、中黒や中ポツと呼ばれています。

挿入するときは「)・(」といったふうに、中黒を逆の丸かっこで囲います。

新聞記事は縦書きが多いのでピリオド「.」の出番は少ないのですが、横書きの記事などの小数点を表現するときに使います。挿入するときは「∧」を組み合わせます。

なお、今回の指摘は前行の名古屋の降水量と比べて岐阜市の降水量が1桁違うので素読みの段階で気づけますが、その数値自体がちゃんと合っているのか、気象庁のHPを見て事実確認しています。

・単柱「ー」と音引き「ー」とハイフン「-」

形が似ていて見分けがつきにくいことでよく話題に上がります。タイトルの文字ではフォント表示の技術的な問題で単柱と音引きの見分けがつきませんが、れっきとした別の文字です。下記の例で、6行目の音引きと7行目の単柱を見比べると違いが分かります。

指摘する時には棒を1本書いた後、横に文字で「単柱」や「音引き」、「ハイフン」と書き、見た人が分かるようにします。

・拗音、促音など小さい文字にする

小さくしたい文字を引き出し線で延ばし、丸で囲って横に小さく「小」と書きます。反対に文字を大きくしたい場合は、「大」と書きます。

・ルビをつける

新聞記事で使う言葉の中には、記者ハンドブックでルビをつけるように指示されているものがあります。

記者ハンドブックが気になった人は以下のリンクから。

また、難読の漢字にもルビをつけることがあります。部内では人によって書き方が少し異なりますが、ルビを入れたい言葉の横に線を引き、引き出し線で延ばし、ルビと小さく書いて丸で囲って、振りたいルビをそれぞれの漢字の読みに対応するように、斜め線で区切ります。

・ハテナをつけた指摘

絶対の根拠はないが、怪しい疑わしいという場合に、「?」をつけた指摘をします。新聞では基本的に、現場の記者が書いた一次情報が載っているのでその情報を信用しますが、中には過去の新聞に載った記事と比較することで事実確認をすることができるものもあります。例えば、人の名前や年齢、肩書です。同じ人物でも1年前に載った記事と年齢が2歳違っていることや、この1年異動がなかったはずなのに肩書が違ってるなんてことがあります。そういった場合、違和感の根拠となる資料(今回の場合なら過去記事など)を添えて指摘します。

デスクに問い合わせるか否か、校閲の仕事で最も悩むところです。問い合わせるか迷ったら、多くの場合、問い合わせた方が良いです。仮に直らなかったとしても、違和感の正体が分かることで安心でき、次の仕事にも集中して取りかかれます。

また、疑問に思うことは人それぞれなので、校閲する人が元々持っている知識や性格で思わぬミスを防ぐ、ファインプレーが飛び出すこともあります。

下記の例は少し大げさですが、こういったことを想定して校閲することもあります。

ここまで代表的なものを紹介してきましたが、ほんの一例です。

もっと知りたいという方は、日本エディタースクール刊の「校正記号の使い方」を参考にしてみてください。

校正記号は「コミュニケーションツール」と書いたように、書く人の性格が校正記号に表れます。他の人の書いたものを比べると書き方に違いがあってとても興味深いです。いつも一緒に仕事をしていると、校正記号の書き方のクセで誰が校閲したのか、分かります。

まとめ

皆さんの手元に届く新聞には、当然、校正記号は書き込まれていません。それどころか、一見すると校閲したという痕跡はどこにも残っていないように見えます。しかし、新聞になる前には、ここで紹介した校正記号を使って、誤った文字や情報の指摘をしています。それらの誤りを紙面に”残さない”ということが校閲の仕事ともいえます。校正記号を通して、表には出てこない校閲の仕事に興味をもってもらえれば嬉しいです。