【HAMT】運動機能性評価-SLRテストから体幹/下肢機能を評価する-

こんにちは。”くっしー” こと櫛引翔太です。

鍼灸師・認定理学療法士(脳卒中/地域)で

⇩脳血管障害後遺症の記事をまとめています⇩

今回から新シリーズの記事を開始します。

シリーズ:「運動機能性評価」

第1回「SLRから体幹/下肢機能を評価」

【目的】

SLR(下肢挙上テスト)は腰下肢痛に対する診断手技で活用されます。リハビリ視点では「疼痛」以外も運動パターンから次に実施するADL動作を予測することも可能です。多角的視点からSLR評価する視点を解説します。

【目標】

1:SLRの臨床解釈について理解する

2:SLRの分類について理解する

3:SLRと「体幹機能」の関係性を理解する

コロ「SLRは神経系の評価ですよね?」

先輩「SLRは臨床でもによく使用されるね。リハビリ視点では下肢を挙上していくまで「運動方向・動作パターン・下肢の重さ」など評価することで運動機能をより深く評価することができるんだよ。

コロ「評価が苦手なので勉強したいです」

先輩「評価の精度を高める最大のメリットは、患者さんの細かな変化に気づけるようになることなんだ」

1:SLRテストの臨床解釈

SLR(Straight Leg Rising)テスト

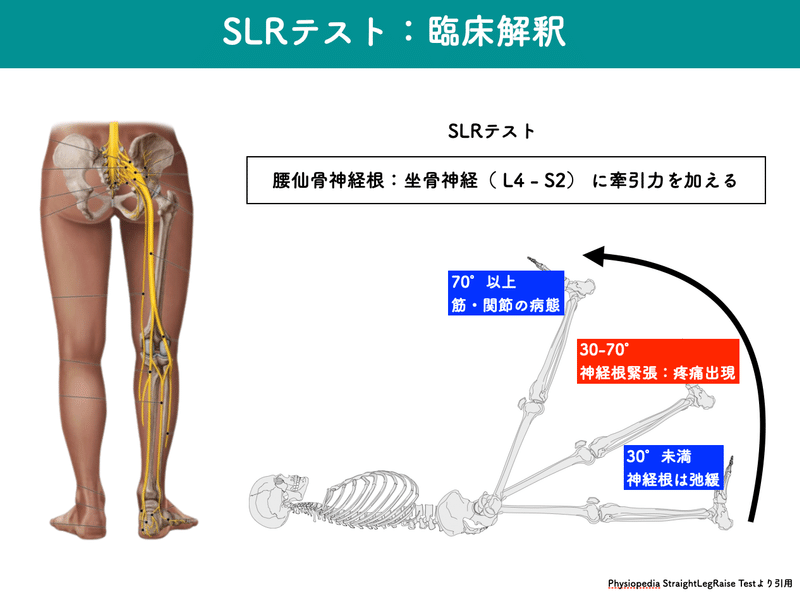

腰下肢痛に対して使用する有名な診断手技です。 腰仙部神経根に機械的ストレスを加え、椎間板病変や神経根の炎症を特定、椎間板ヘルニアや神経圧迫の検出にも役立ちます。下肢挙上30-70°で神経根が緊張することで疼痛が誘発されます。下肢の挙上角度によって神経根への伸長性が変化するため臨床では鑑別が必要となります。

2:SLRテストの分類

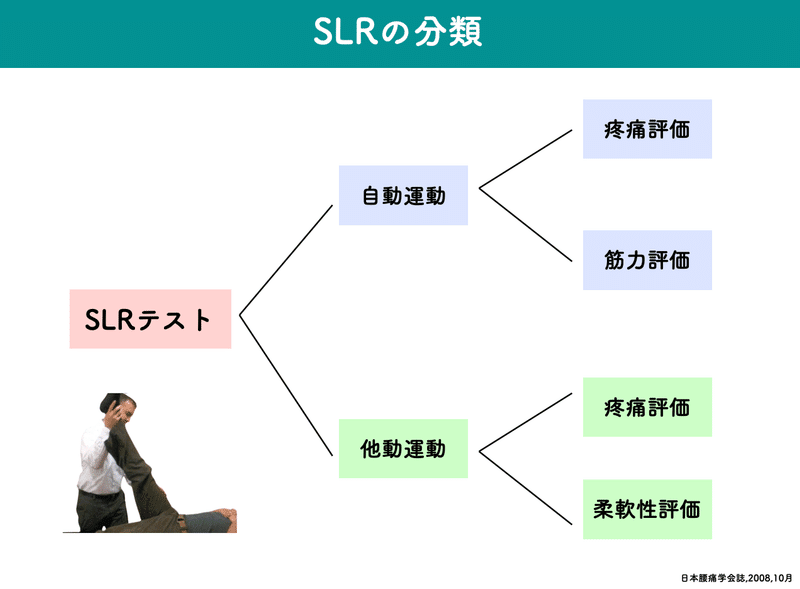

先輩「SLRは大きく、自力で下肢を挙上する自動運動、検査者が下肢を挙上させる他動運動に分けることができるんだ」

コロ「正直、他動運動しか知らなかった。」

【臨床MEMO】

・自動運動:自分の力で動かす運動で、生活動作全般の運動

・自動介助運動:自分で動かしながら、他者の誘導が入る運動

・他動運動:自分の力は入れず、他者に誘導してもらう運動

脳卒中後遺症患者さんの場合、運動麻痺の影響によって自動運動ができない場合が多くあります。その場合、他動運動から自動介助運動行いながら段階的に負荷量を調整することが重要になります。

3:SLRテストと「体幹機能」の関係性

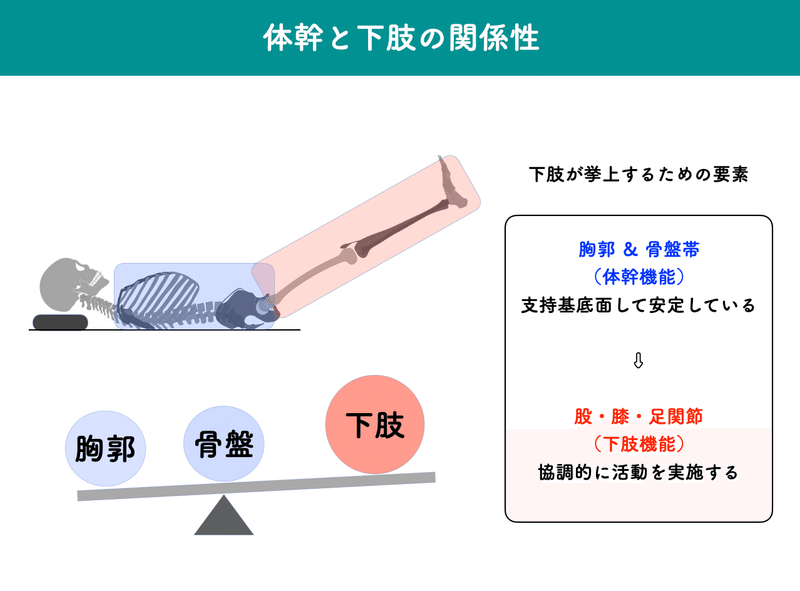

コロ「自動運動で足が上がりにくい人がいます」

先輩「自動運動は下肢の筋力に加え、体幹機能が良い人は軽く足を上げることができるんだよ」

コロ「下肢を上げるのになぜ体幹機能??」

先輩「運動機能を評価する重要なことを伝えるね」

ここから先は

HAMT〜訪問鍼灸向け教育コンテンツ〜

200以上あるコンテンツが購読すればなんと全て読み放題!購読者限定の無料オンラインセミナーもあります。毎月数本の記事追加されます!各分野の…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?