ロン先生の虫眼鏡 ロン先生がいる家

本の感想だけど前書き

娘1*は中高一貫の女子校へ通っていた。

*我が家の子(息子、長女(娘1)、次女(娘2)全員成人している。

その学校で林間学校があった。場所は清里だ。夜、宿舎のトイレで同級生が騒いでいた。

なんの騒ぎかと思い、娘1がそこへ顔だした。そして騒いでいる原因の足の長い茶色バッタみたいな虫を見てひと言う。

「あれ、カマドウマ」

「かま・・なに?」同級生

「べんじょコオロギ」

「凄い!」となり、それ以来虫博士となった。

今時、東京に住む子供達、特に女の子はカマドウマなんぞ知らないだろう。

我が家は東京だが都下、つまり田舎で、まだカブトムシやクワガタが捕れる。

そんな土地柄だけど、となりの奥さんが、自分の息子が捕ってきたコクワガタの話を妻にしていた。

こんな事を言う

「このクワガタ、餌あげているのに全然大きくならないの」

妻は「えっ、」と驚いたが、あえて訂正はしなかった。

世の中、虫の名前も生態も知らない。それで全く問題ない。でも少しくらい小さな生き物を見る感性を持って欲しい。

我が家では、庭でアオダイショウをたまに見るし、その餌だろうヒキガエルもいる。さらにカナヘビが何匹がいる。カナヘビは人に慣れる爬虫類だ。

家の雨樋には定番のヤモリがおり、時折窓で潰されている。

大きくなった琵琶の木、その実を食べに来るハクビシン。それだけでなく、ベランダにウンチまでしていく。これは困る。

ここは田舎だと思う。武蔵野地域の住宅街だ。家の庭には沢山の小動物と昆虫がいる。

それなのに、それが目に入らない人は多い。大人は分かるけど、子供もそんな感じだ。

皆さん、ゲーム、サッカー、野球、スイミング、塾と忙しすぎて、ぼんやり自然観察する暇がないのだろう。

「これでいいのかジャパニーズ!」

今回は古い漫画を紹介したい。

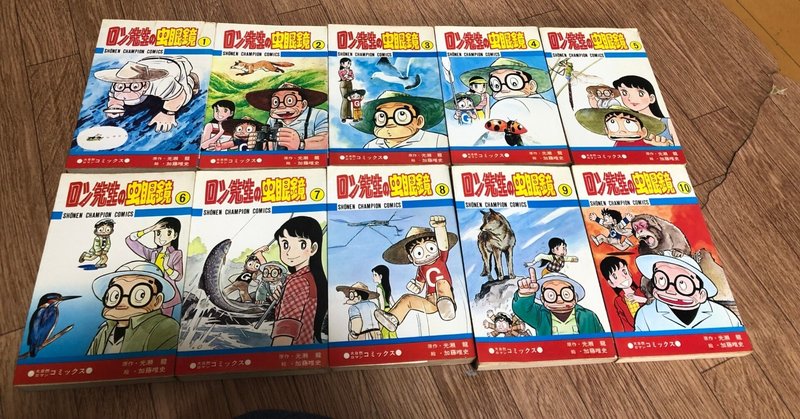

ロン先生の虫眼鏡

原作:光瀬龍、作画:加藤唯史1977年ー1981年。

内容は子供目線での身近な自然観察や考察、実験をする漫画、子供漫画の良心。そんな位置づけの作品だ。ファーブル昆虫記みたいな漫画だ。

私は昭和の子供だったので、例に漏れず生き物好きの子供だった。だからこの手の漫画は、大人になっても買っていた。

結婚後、このロン先生と釣りきち三平は、3人の子供達が常に読めるように本棚に入れておいた。だから皆一読はしている。娘1のカマドウマの件もその効果だ。

漫画連載されていた昭和50年代、この時代の少年達の身近な生物への疑問に観察と実験で答えるロン先生、設定は隠居しているおっさんだと思う。家の資産で食べているのだろう。この時代、無職でも博学なおっさんは沢山いた。その人達が子供達の人間グーグルとなった。

「君はどう生きるか」でも、無職のオジサンがコペルくんの先生となっている。現在、この手のおっさんは危険な場合が多い。嫌な世界だ。

そんな時代を憂えても、私達にもその世界を作っている1人、これくらいにしよう。

今の子達が身近な自然に接して疑問を持つことは少ない、大体一戸建てでも庭も植木もない家が多くなっているので身近な自然がない。また自然を見つめる時間もない。

逆にこの漫画で興味を持ってもらうと嬉しい。

それが未来に自然環境を取り戻す方法だと思う。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?