大塚柳太郎(編)2020『生態人類学は挑む①動く・集まる』(京都大学出版会)を紹介し推薦します。

気候変動、環境汚染、格差の拡大などに加えて核、AI、バイオテクノロジーなど、現代の人類文明は、ちょっと下手をすると、その滅亡に向かいかねない危険な動向をはらんでいます。こんな事態が話題にのぼせられるようになったのは、たとえば『成長の限界』(1972)という書物が公刊された1970年代のことだと思われます。

そんな時代に日本では「生態人類学」という新しい学問が誕生しました。それは人間の生存を支える自然と文化という二つの基盤に立脚して、人間の諸活動のすべての要素を視野に入れ、具体的な事実に基づいてその実相を捉え直そうという学問です。当然それは滅亡とは異なる未来を展望する試みだとも言えるでしょう

その誕生は1973年に東京大学と京都大学の若手の人類学研究者が生態人類学研究会を開催したことに由来します。以来23年、それは1996年に生態人類学会に発展し、今日に至っています。

こうした動向に、ボクの大学時代の友人たちにして、ボクの経営していた小さな酒場の、当時は若かった客たちが多数、参与し貢献してきました。その研究成果が今後、京都大学学術出版会から16冊の書物として公刊されることになりました。記念すべきその最初の1冊が、ここに紹介する『生態人類学は挑む①動く・集まる』です。

その目次を少し紹介すると、つぎのようになります。

第Ⅰ部 「動く」ことで生きる:空間利用の生物文化適用

「動く」ことで形作られるチンパンジー社会/コンゴ盆地熱帯雨林の

狩猟採集生活/マレー半島の狩猟採集民スマッ・ブリ/「動く」戦略

からみたオセアニアにおけるヒトの移住史

第Ⅱ部 「集まる」ことの原点:個体群の再生産のエコロジー

生まれる、動く、集まる、去る、そして死ぬ:サルたちのマイクロで

もグラフィー/「集まる」ための性行動と再生産

第Ⅲ部 「集まる」ことの現在:変容する社会における出生・死亡・移動

アラブ農村における人口増加と適応し:ヨルダン南部に移動したサブ

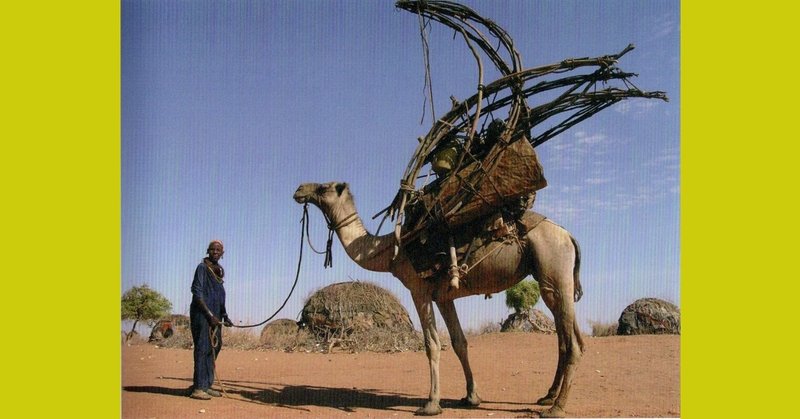

サハラ出自集団/集まる人々と動く家畜:遊牧民レンディーレの定住

集落/「未婚」「非婚」そして「結婚」:サンブル女性の自律と出自

集団への帰属/少子化による人口圧の上昇と生業変化:ラオス定住農

業社会の変容/「動く」と「集まる」からみるヒト:人間=環境系の

変遷史

なお、こうした出版事業は、ボクの古い友人にして生態人類学の創始者の1人、6年前に逝去した掛谷誠君の遺志に基づく、彼の夫人・掛谷英子さんの生態人類学会への寄進によって可能となったものです。あわせて紹介させていただく次第です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?