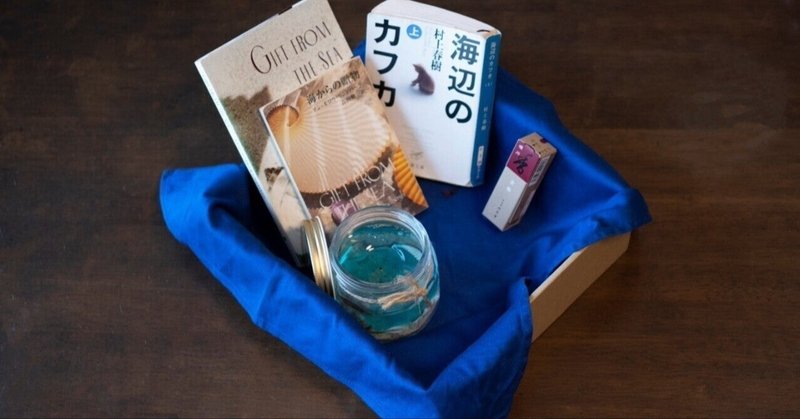

村上春樹小説の読み直し−海辺のカフカ−

昨日は久しぶりに「海辺のカフカ」を読み直しました。以前一度読んだきりで、再度読む機会はなかったのですが、なにか小説を読みたいって気持ちになり手にとったのが海辺のカフカだった。

ご存知の方も多いかもしれませんが、村上春樹さんの小説は「長編」ものが多い。

海辺のカフカも上下2巻に分かれているが、1冊辺り500ページもある分厚い作品だ。

改めて読んでみて感じたことですが、小説としてのストーリーは全くわからなかっったです、、、恐らくこれが村上春樹さんの小説の特徴と言える部分なのだと感じますが、海辺のカフカに至ってもストーリーのわからなさがより際立っていることだと感じました。

例えば、最初に「山奥で教師と子供たちが急に倒れる話」がでてくるが、その話自体、後のストーリーとの関連性を感じることがないまま終わっています。また、時々、主人公と会話をする「カラス」と呼ばれる人物もでてきますが、この人物についても「結局何だったのか」が描写されずに終わっています。読者としてはものすごく「モヤモヤ」した感じが残りますが、同時に「読者ごとの解釈」も生まれる作品になっているのだと思います。

大体の小説については、結末とメッセージ性がはっきりとしており、読者が多数いよとも大方同じ方向性での解釈が生まれるものだと思います。

それが、村上春樹さんの小説においては、読者の数だけ解釈が生まれるイメージです。自由に結末を想像できる。自由にメッセージを受け取れることは一つの楽しみでもありますね。ペア読書とかで取り上げると会話が盛り上がり深くなるのだと感じます。

あと、村上春樹さんの小説で、共通して学べることは「比喩力」です。

やがて車高を高くして頑丈なタイヤをはいた小型トラックが姿を見せる

駐車場に停まっている白のファミリアは、たしかに目立たなかった。それは匿名性という分野におけるひとつの達成であるかのようにさえ思えた。

個人的には上記のように村上春樹さんらしい比喩がとっても好きです。一つのものごとを捉えるのにも、想像がしやすいし真似たいと思える文章です。

海辺のカフカを読んでみて、感想というよりは村上春樹さんの小説の特徴についてまとめてみました。今は、「スプートニクの恋人」を読み直しているのでまた感想を書いて活きたいと思います。

皆様からいただいたサポートは大切に使わせていただきます!これからも勇気が出るような記事や学びにいただける文章を書いていきます!よろしくお願いします(*´∀`*)