明治6年の東京はこうだった『東京往来』から日本を知る

今回より「往来物」と言われるジャンルから、いくつかご紹介していこうと思います。これは江戸時代から明治初期に数多く存在する、いわば教科書。

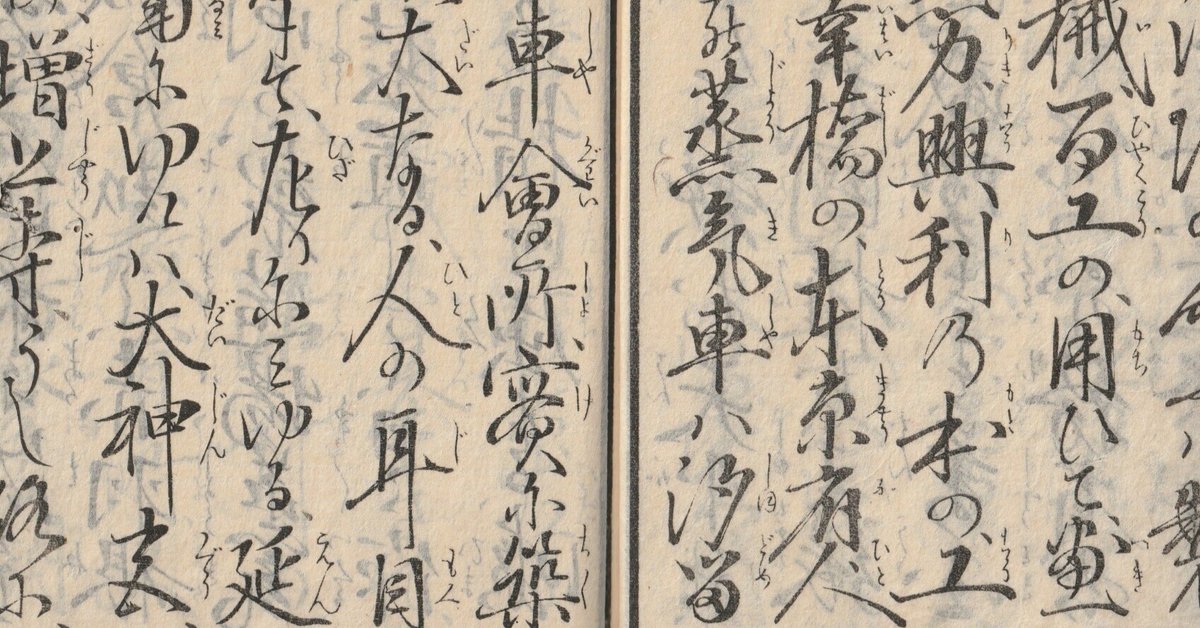

この『東京往来』はタイトル通り、東京とはどういうところなのかを、子どもの学習用に書かれています。けれども上記の画像のように、およそ子ども向けとは思われないほどの漢字の量。それでも当時は学童用とされていたのですから、学ぶ側も必死だったはず。学習意欲の高い日本人であることを誇りに思ってもよさそうな雰囲気が漂ってきます。

一冊まるまる訳すとたいへんな分量になりますので、その中で今回は序文と、最後に書かれている明治6年当時の統計を含む総括部分を抜粋し、現代語訳してみようと思います。

序文

天地が一新した王政復古の辰の年(1868:明治元年)、天皇は東京行幸なされ、明くる明治己巳(1869:明治2年)の春、江戸を改め鳥が鳴く東の京と改められました。

そこから広く世界にあらゆる知識を求め、数多くの官僚や役人にがこの地に移り住み、国の開化を推し進めていくに従って、京の都は反対に風化の一途を辿っていくのでした。

その根底にあるものは、ひとえに心を尽くすことにあり、それは文明開化という名のもとで培う、政治・文学・技芸までに及びます。

それら産業というべきものは盛大で、かつてないほどの繁栄といってもよいものでしょう。

総括部分

名所旧跡や地形など果てしなく、数え挙げればきりがありません。

東京は北緯35度43分に位置し、四季も温暖で、南北六里(約24km)・東西五里(約20km)の間に密集する民家は、櫛の歯を並べたようで、錐を立てる隙間もないほどです。

町の数1,076、戸籍数20万、人口約100万。

学校は官私合わせて300、生徒数5,000人。

交易する各国にも勝る国の威信で、一天四海(全世界)の中心にこの国は君臨しています。

宇宙無類の国家を敬う忠義の心を国民全体で持ち、強固で盤石な政府は、日々寛容な国民に自主・自由を、さらに、身分にかかわらず歓喜をもたらすでしょう。

やがて開化していく文明の、花の都のありさまを、拙い筆で書き記し、女性や子どもにも伝えたいと思うのです。

【たまむしのあとがき】

今回訳していてようやく気づいたのですが、多くの古文書の中に、愛国心のような文言が、いたって普通にそこかしこに記されているのですね。

江戸後半から明治初期という時代では、それが当たり前のことだったのでしょう。

愛国心というと、なにか戦時中のよろしくない思想を思い浮かべてしまいますが、それは戦後の教育の中で抹殺され、本来は純粋で必要なもののはず。

ですから、安倍元総理が「美しい国、日本」を連呼していた時に、それが歯の浮くセリフのように感じていたのは、きっと自分だけではなかったのではないかと思うのです。

ですが、あれからいろんな出来事が起こり、自分にも大きな変化がやってきて、それまで得られなかった知識をたくさん仕入れることができるようになり、ようやくですが、これからの日本人には愛国心というか、もっと日本という国を大事にする気持ちが本気で必要なのではないか、ということを感じ始めています。

ですから、自分にできることとして、古文書を通し、昔の日本の様子や人々の考えをできるだけ正確にお伝えして、日本の原点に回帰するきっかけを発信していきたいとの思いが、改めて強くなったのでした。

古文書講座随時募集中です!

詳しくはこちら ↓↓↓

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?