数寄屋と茶室

数寄屋(すきや)とは安土桃山時代にできた茶室のことを一般的に指す。庭園に面した別棟として四畳半以下の小さな茶室を建てたのが始まりであり、芸道に熱心な数寄者(すきしゃ)が趣味として茶道を楽しむために建てた建物。茶室の様式を取り入れた日本建築を総称して現代では数寄屋建築と呼びます。茶道だけでなく文化や、風流を楽しむための数寄屋は「好みにまかせて造った家」という意味になる。

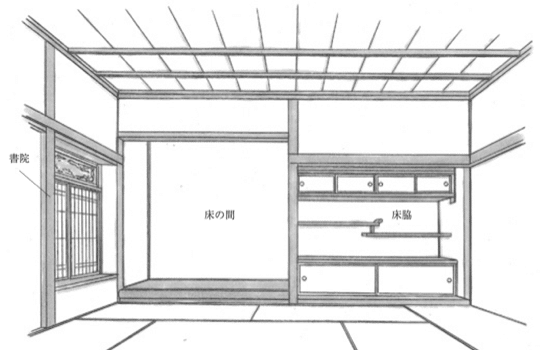

数寄屋が建てられ始めた当時、座敷には床の間、違棚のある床脇、付け書院などの座敷飾り(ざしきかざり)を備えた書院づくりが主流でしたが、数寄者は格式ばった意匠や装飾を嫌い、軽妙な掛け軸や花を飾るための床の間だけの4畳半以下の小さな建物を造り、使われる材料も加工が少なく自然の状態のままを意匠(いしょう)とした小さな丸太の柱や竹などを好み、庭と建物を一体と捉えた質素なものを目指した。

和風建築において建物の特徴が出るのは床の間。床の間はお客様をもてなす座敷にあり、その家の中で最も至高を凝らして造る空間です。和室の分類には、書における楷書、行書、草書と同じく真(しん)、行 (ぎょう)、草(そう)の造りがあり、それぞれに材料や意匠が異なる。真は書院造りの最も格式の高いもので、最もくずされた形式が草となり、数寄屋、茶室は草の造り。しかし、その基準は極めて曖昧で主観的なものである。床構えの形で考えれば、床の間・床脇・書院が揃っているものが「真」、床脇・書院のいずれかを省略したものが「行」、床の間だけのものが「草」とする考え方もある。

また茶室などを草庵(そうあん)建築ともいうが、この「草」は真行草の概念とは別で、日本の古い建築様式で、「草」は草葺(くさぶき)ないし草壁の意味で、主に農業用の仮小屋のこと。農業用の仮小屋をイホなどと呼び、万葉集では「故郷を離れた孤独な住まい」という情趣を込めた意味で詠まれている。

日本に寺院が造られるようになった飛鳥から奈良時代にかけ、本院とは別に人里離れた山林に庵を結んで修行を行う山林修行がおこなわれており、空海(くうかい)や最澄(さいちょう)も草庵で修行をおこなったとされる。山林修行に使われた草庵も農事用の仮小屋と同じく「仮初めの住宅」という意味からイホと呼ばれた。現在山林にある寺院には草庵の系譜を引くものがある。鴨長明(かものちょうめい)の方丈記(ほうじょうき)によると中世にも出家した僧や隠遁者(いんとんしゃ)が人里離れて草庵に住んだとされる。

これらの質素な草庵の風情を取り入れた茶室を草案茶室、草案建築という。室内の広さが四畳半以下の小さな建物で、草葺きの屋根に土壁、下地窓や躙口(にじりぐち)が特徴。千利休(せんのりきゅう)がこの形式を完成したとされる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?