廊下について

昔の古民家には廊下がありませんでした。座敷の外側には広縁や濡れ縁と呼ばれる廊下がありましたが、これはいわゆる緩衝地帯、外部と内部との境界線であり、結界であり、今一般的に言う部屋と部屋とを繋ぐ廊下とは役割が異なっています。

今いわゆる廊下と呼ばれる間取りの家は大正時代後期から出てきた中廊下式という間取りが始まりで、戦後欧米のプライバシーを重視する住宅様式と合致して住宅には廊下があるのが当たり前の常識になっています。私は住宅の設計をする上で廊下も作りますがなるべく最小限にしたいと思っています。

廊下は部屋同士を直接結ばないのでプライバシーの確保、日常の移動はもちろんのこと、災害時の避難経路としても大切な役割を担っていますし、音や匂いの問題も解決しやすいのですが、限られた床面積の中で人ひとりがやっと通れる狭い廊下や、行き止まりになっている廊下は逆に不便ですし、災害時の避難や救助にも影響します。

廊下は出来るだけ少なく短く、しかしゆとりあるスペースにがモットーです。

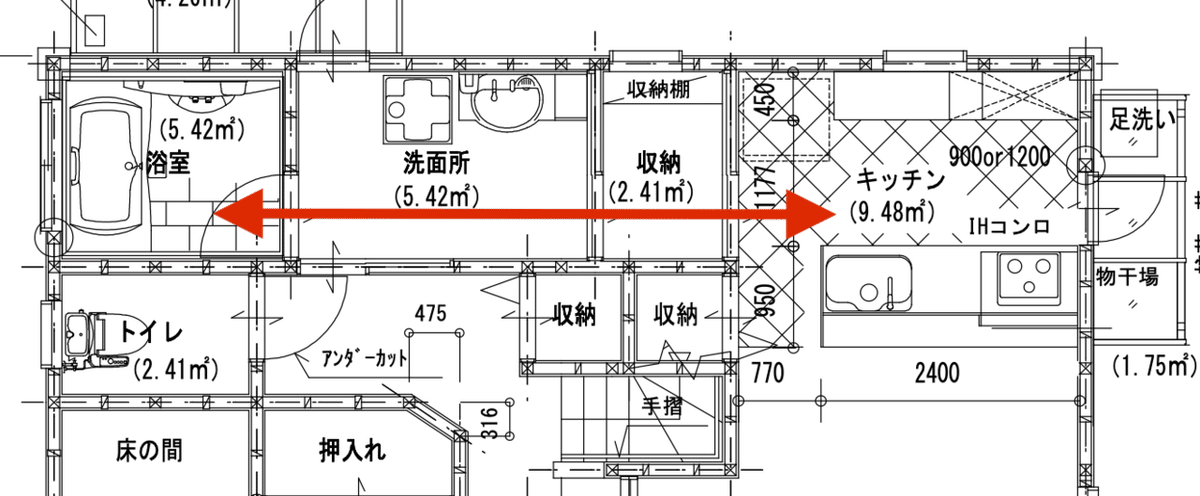

廊下を作らないと言っても、昔の古民家のように部屋と部屋を襖で防ぐような間取りでは流石に今のライフスタイルにはあいません。例えばキッチンからユーティリティーや洗面、浴室まで直線で結ぶような動線の短いプランをお勧めしています。

動線、特に家事動線が短いと使いやすい家になりますし、玄関ホールや、階段踊り場などを広めに取ればそこから各部屋にアプローチできますから廊下が不要になります。廊下をなくせれば各部屋をその分大きくできますし、収納などを増やすこともできます。

また階段を家の中心に置いて周りをぐるぐる回れる回遊動線もお勧めです。

無論廊下にもメリットはあるし、廊下のない家は間取りの自由度が無くなったりというデメリットもあります。

お茶室を手掛けてますが、お茶室では廊下は重要な役割を果たします。

どちらが優れているというのではなくライフスタイルを考えどちらかを選べばいい問題なのですが、伝えたかったのは、常識で作った間取りの家が必ずしも住みやすい家にはならないこともあるということなんです。

今年再生する古民家は床を以前のリフォームで作ったのを逆に壊して土間に戻して、薪ストーブを置いて土間のリビングにする予定です。玄関と土間は少し段差をつけて玄関で靴を脱いで土間に上がる計画ですが、古民家なので夏の涼しさは問題なし、天井を撤去して吹き抜けにすればエアコンは不要です。冬の寒さ対策として床暖房を検討しましたが、火の揺らぎを見ることでも暖かさを感じれるかと考え薪ストーブにしました。無論これは立地や断熱の仕方にもよるので一概に全てこれでお勧めできるわけではありませんが、ひとつのイメージとして、薪ストーブの炎を見ながら三和土の土間に置いたソファーでお茶をする…なんていう素敵な風景が見えてきます。

断熱については省エネ方も改正され、告知義務が建築士には課せられました。以前再築委員会という古民家を安全に改修するための基準づくりに参加していましたので、その時に作った土壁などの断熱性が計算できる外皮計算が役に立ちそうです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?