「料理本の読書会」連載4回目は「パスタで感じるイタリアの歴史と食文化」!

双子のライオン堂書店の店主、竹田信弥さんとライターの田中佳祐さんのふたりによる連載、「料理本の読書会」4回目です。今回取り上げる本は『パスタでたどるイタリア史』(池上 俊一 著 岩波書店<※ジュニア新書> 2011年)で、パスタについてのお話です。パスタといえば、イタリア料理の中でも、もっとも身近なものですが、歴史と伝統を誇るイタリア料理においてはどのような来歴をもつものなのでしょうか? 紹介される本では、そんなことがわかりやすく描かれているようです。トークのスタート地点は、チェーン店でありながら味は本格的なあのお店から……!

はじまりはサイゼリヤで

田中 みなさん、こんにちは! レシピ本から歴史の本まで、さまざまな料理本を紹介する「料理本の読書会」が今日も始まりました。ライターの田中と双子のライオン堂書店の竹田の二人が、わいわい本と料理のお話をお届けします。

竹田 田中さん、このミネストローネ、めっちゃおいしいですよ! ヤバイ!

田中 今回は赤坂の某イタリアンワイン&カフェレストランからお送りしています。ミネストローネは飛び上がるほどおいしいです。シェフを呼びましょう。

竹田 いつもは料理をしながら本の話をしていますが、レストランでおいしいパスタを食べながらお送りします(モグモグ)。

田中 このアラビアータもうまいなぁ。これが400円で食べられちゃうんだもんなぁ。

竹田 僕、このレストランのペンネ・アラビアータ、大好きでしたね。いつの間にか麺(スパゲッティ)に変わっていますね。家でも作り置きしていつでも冷蔵庫にあるようにしてるんですよ。

田中 いつもオンライン打ち合わせしてるときに、食べてるパスタはそれだったんですね。

竹田 時間があると、デカい鍋で山盛りのペンネを茹でて、トマト缶3つ使ってたっぷりソース作って、いっぱいタッパーを用意してストックしてます。

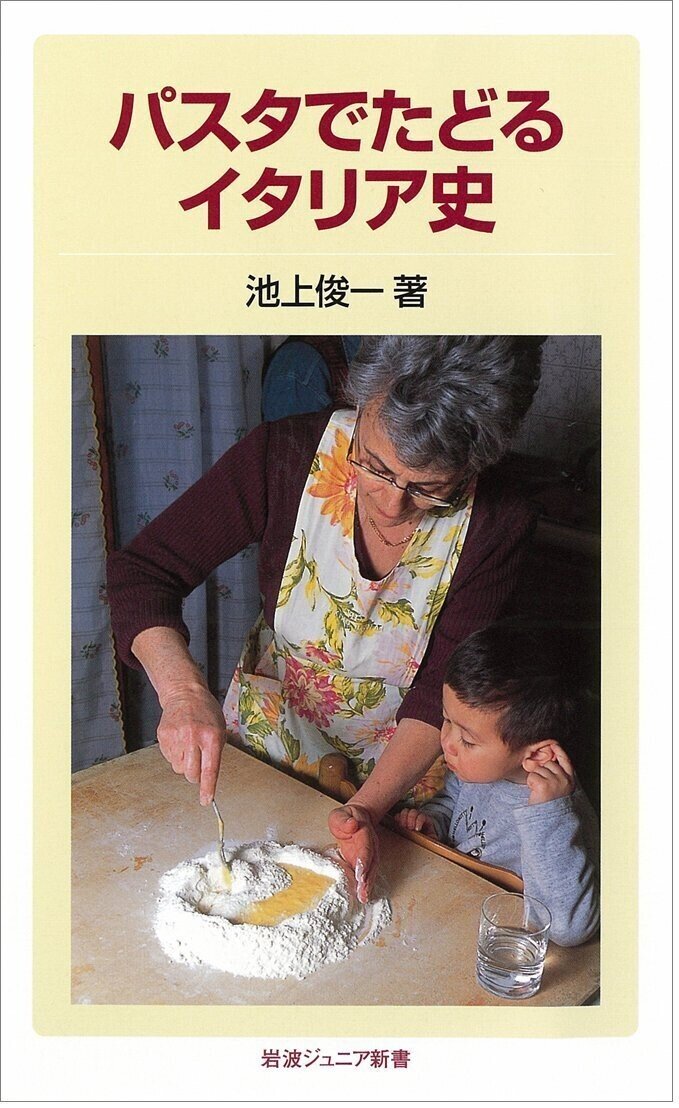

田中 というわけで、今回紹介する本は『パスタでたどるイタリア史』(池上俊一著 岩波書店<※岩波ジュニア新書> 2011年)です。

(写真はイメージです)

パスタには、イタリア史が詰め込まれてる

田中 この本は、西洋中世史が専門の歴史学者、池上俊一がパスタ歴史を追いかけながら、イタリア史を紹介するという一冊です。

竹田 パスタの面白い話を聞いていたら、いつの間にかイタリアの歴史が頭に入ってきちゃうというお得な本でしたね。

田中 中高生に向けた本なので読みやすいし、中世ヨーロッパの歴史に興味を持つ入り口としてとてもいい。

竹田 しっかりした内容で、中高生は頭良いな!って思いました。

田中 本の構成としては、日本におけるパスタの受容から始まり、パスタの誕生を追いかけながら古代の歴史が語られ、中世の動乱のヨーロッパとパスタソースの話、農民と貴族たちにとってのパスタ、現代に近づいてイタリアの統一と、多様なパスタなどについて書かれています。

竹田 本の最初には、ローマ時代にパンとして食べられていた小麦粉を、板状のパスタであるラザーニャのような形にして、焼いたり揚げたりして食べられるようになって、というパスタの誕生を思わせる話があります。ラザーニャみたいな食べ物が誕生してからも、茹でて食べる現代的な「パスタ」には、すぐにたどり着かないところが面白かったですね。

田中 4~6世紀にかけて、ゲルマン民族の侵入によって肉食文化に変化していったところですね。ローマ帝国の農耕文化が薄れて、狩猟による食生活が浸透したので、パスタの進歩が止まった。

竹田 自然環境だけでなく、そこで生活する人間の思考によって食文化が左右されるのが歴史的にわかりますね。狩りが好きな人たちが増えれば、必然的に肉料理が充実していく。

田中 そして、イタリアでパスタが再登場したのは13世紀末の『年代記』(フラ・サリンベネ)だと書かれています。チーズをかけたラザーニャを食べる修道士の様子が、出てくるそうです。

竹田 このパスタは茹でて食べられていたようで、僕たちが食べているものに近いですね。そして、乾燥パスタも中世のイタリアで登場します。アラブ人が砂漠の移動の保存食として作ったことが、乾燥パスタの起源らしい。

田中 本書ではその後、古代ヨーロッパにおけるイスラーム文化の影響とキリスト教世界の関係、ジェノバを中心としたイタリア貿易とパスタの関係、キリスト教の教皇とローマ帝国の皇帝の対立などを紹介しながら、多様なパスタの誕生を描いています。

竹田 中世イタリアでのパスタの食べ方も、気になりました。ぜんぜんアルデンテじゃない! 30分~2時間茹でてたんですよね。そういう食べ物の好みのディテールも、歴史が身近になる要素ですよね。

田中 冒頭の紹介だけで、こんなに喋っちゃった!

竹田 読むべきところの多い本だからかな。

田中 さらりと、他の章にも触れますね。

竹田 お願いします。

田中 その後はパスタに欠かせないソースを話題に。外国からトマトやじゃがいもなどの野菜やとうがらしやこしょうなどの香辛料がもたらされた歴史が語られます。

竹田 貴重な香辛料や甘味料は高価だったから、それを使ったパスタは貴族たちのぜいたくな食べ物だったようですね。

田中 この本では、農民たちの苦しい生活と貴族やブルジョアの飽食もテーマに扱われています。中世イタリアでパスタは民衆から広まったけれど、同時に貴重な憧れの食べ物でもあった。

竹田 国民意識の統一としてのパスタについても書かれていました。

田中 16~17世紀に南イタリアがスペインの支配を受けていたことなど、諸外国との争いが続くイタリアの激しい情勢や19世紀頃の国民主権の革命活動などが紹介されます。

竹田 南イタリアと北イタリアの国家統一の混乱の時代から、国民意識の形成のためにイタリア料理の本が重要だったという話もありましたね。

田中 「北による南の征服」とも書かれるイタリアの南北問題に対して、食文化が一役買ったんですね。アルトゥージという文筆家の『料理の科学と美味しく食べる技法』によって、パスタのレシピをはじめたとしたさまざまなイタリア料理が全国に伝わり、農民たちとブルジョアの価値観が撹拌されました。他にも、レシピを読ませることによって、方言の多いイタリア語を平準化するなど、国民意識の形成につながったようです。

竹田 本書の最後には、母の味というイメージのあるパスタの話から、社会的に抑圧されていたイタリアでの女性の地位についての話、20世紀初頭のアメリカ文化への憧れとパスタ離れなどについても書かれていましたね。

『パスタでたどるイタリア史』(池上俊一著 岩波書店<※岩波ジュニア新書> 2011年)

大人こそ読みたい「ジュニア新書」

田中 竹田さん、この本どうでしたか?

竹田 岩波書店が想定している“ジュニア”に僕も含まれるなって思いました。

田中 岩波ジュニア新書は、大人が読んでも十分楽しめるし、読みやすい本が多いですよね。『自分で考える勇気』(獅子柴善之)は、カントの入門書として大人が読んでもためになる。

竹田 双子のライオン堂でカントの著作をたくさん読む読書会をしたときに、入門書として最初に読みましたね。僕たちみたいな大人も、難しいテーマに挑むときにいきなり専門書を読まずに岩波ジュニア新書を読むと、主題や難解な部分がていねいに整理されるから、おすすめですね。田中さんの感想は?

田中 『フィッシュ・アンド・チップスの歴史:英国の食と移民 』(パニコス・パナイー 著、栢木清吾 訳 創元社 2020年)を僕たちは読みましたけれど(連載第2回)、歴史をベースにいろいろな料理を知っていくのは楽しいですね。歴史を追ってるんだから当たり前だけど、重なるところがあって、料理のことも歴史のことも立体的に考えることができる。

竹田 この本でもちょこっとイギリスのことが出てきていて。じゃがいもがヨーロッパに入ってきたときに、「すぐに熱狂的にほめたのはイギリス人だけでした」と書いてあって面白かったですね。

田中 じゃがいもや揚げ物料理とイギリスの関係性を読んだからこそ、イタリアにとってのパスタもなにか面白い繋がりがあるんだろうなと期待しながら読めました。

竹田 料理の話だけでなく、文学や小話なんかも出てきましたね。

田中 僕は「クッカーニャの国」(*1)を代表する理想郷の話が好きでした。

竹田 「地球のどこか遠い僻地に押し込まれたところにあると信じられ」て、「1年中祭日だらけで労働が禁止」「口を開けるだけで、おいしい食べ物すべてがその中に飛び込んでくる」らしい場所ね。

田中 当時のイタリア人の理想郷の条件が「パスタをたらふく食べられる」こと、というのがいいですよ。パスタは今みたいに気軽な食べ物ではなくて、手間もお金もかかる料理だった。

竹田 ここの章で参考資料として掲載されている絵画が好きでした。

田中 ブリューゲル(*2)の「のらくら天国」(The Land of Cockaigne)(p. 103)ですね。確かに、人々が「おなかいっぱいだぁ」って感じで寝転んでいるのいい。

竹田 ブリューゲルって「バベルの塔」とかで有名な人ですよね。あれはすごくかっこいい。「のらくら天国」は人から骨を抜いたような質感が妙にリアルで、理想郷への批評性もあっていいです。

「怠け者の天国」ピーテル・ブリューゲル (1567年/アルテ・ピナコテーク(ミュンヘン)所蔵)※パブリック ドメイン

田中 イタリア文学の話もありました。ジョヴァンニ・ボッカッチョの『デ

カメロン』とか、ヴァンバの『ジャン・ブラスカの日記』とか。

竹田 どっちも名前は聞くけど読んだことないなぁ。

田中 『デカメロン』は、ペスト流行のときに郊外に逃げた男女10人が暇つぶしに小話をするという形式の物語集ってことは知ってるけど、僕も読んだことがない。

竹田 面白そうですね。『ジャン・ブラスカの日記』は平凡社から出ているのが、お店にあるから読んでみようかな。

田中 竹田さんは、イタリア文学といえば何ですか?

竹田 ダンテの『神曲』かな。これは何度も何度も何度も何度も読んでは挫折しています。田中さんは?

田中 イタロ・カルヴィーノとかウンベルト・エーコですかね。

竹田 どちらも昔、途中まで読んだけど、挫折してますね。

田中 じゃあ読書会やりましょうかね、ちょうど僕たちが書いた『読書会の教室』(竹田信弥、田中佳祐著 晶文社 2021年12月21日発売)も発売したところですしね。

竹田 急な宣伝!

*1 クッカーニャ…イタリア語で、「桃源郷」の意味。

*2 ブリューゲル…ピーテル・ブリューゲル。16世紀、ブラバント公国(現在のオランダ)の画家(1525-1530頃~1569年)。フランドル絵画(ベルギー西部を中心に、オランダ南部、フランス北部にかけての地域の美術。絵画が中心となった)に大きな影響を与えたといわれる。

あれ、料理しないの?お湯沸かしたけど‥

今日は食べるだけ?

田中 イタリアといえば、昔イタリアに行ってパスタを食べたんですけど、安くておいしいお店を見つけられなくて、ホテルの人に教えてもらった店で、ステーキとサラダばかり食べてましたね。ベネチアの路地にある飲み屋で、イカスミスパゲッティを食べたときに、「サイゼリヤの方がうまい! サイゼリヤすごい!」と思いました。

竹田 本末転倒ですね。

田中 竹田さんは、イタリア料理の思い出話ありますか?

竹田 間違え探しですかね。仕事がうまくいかないときとか、営業に行くふりをして、ずっとこの間違え探しをして時間が過ぎるのを待ってましたよ。

田中 それはサイゼリヤの思い出じゃないですか。イタリア料理の思い出を教えてください。

竹田 パスタは大学生の頃に近所のバーの厨房でアルバイトしていたので、めっちゃ作ってましたね。4種類くらいで少ないけど、こだわりがあって、しっかり別のお店に修行に行きましたね。そこで冷製パスタを初めて知りました。ニンニクはオリーブオイルで炒めて風味付けするものだとばかり思っていたけど、生のニンニクを潰して入れただけでこんなにおいしいのかと、僕の中では青天の霹靂でした。それでハマっちゃって生ニンニクを胃をやられるくらい食べました。パスタってシンプルでもおいしいし、ソースに手をかけてもおいしいから大好きです。

田中 自分たちの本の出版イベントで、料理を披露した時にも、竹田さんはパスタを作ってましたね。

竹田 まったく料理と関係ない本のイベントだったのに、なぜかキッチンスタジオのあるイベントスペース借りて手料理をふるまいました。僕たちいつも2人で料理してますね。田中さんは、おすすめのレシピとかありますか?

田中 僕はえのきとベーコンの和風パスタをよく作ります。バター醤油と和風だしで味付けするだけでおいしい。他にはレシピじゃないけど、オススメの乾燥パスタがあって、「De Cecco」(ディ・チェコ)がお手頃なパスタの中では最高です。なめらかな口当たりでコシもしっかりあって、味がちゃんとしみ込むのに伸びにくい。最後までおいしく食べれます。

竹田 なんかレシピの話をしてたら、料理したくなってきちゃいましたね。いつもならここで最強のパスタを作る!って流れですが・・・今日はパスタは作らない?

田中 さんざんサイゼリヤで食べたじゃないですか。まだ食べ足りないの?

竹田 いや……僕というか……妻がこの企画すごい楽しみにしてて……。

田中 ありがたいですね。

竹田 今日もパスタ作りに来ると思っているんですよね……。

田中 我々が作った料理を楽しみにしてるんですね。

竹田 そうなんですよ。

田中 じゃあ、作りに行きますか!

ペンネ完成! 結局、作ることになるのでした。

次回は、「食のエッセイ」をテーマにお届けする予定です。

文・構成・写真:竹田信弥(双子のライオン堂)、田中佳祐

イラスト:ヤマグチナナコ

著者プロフィール:

竹田信弥(たけだ・しんや)

東京生まれ。双子のライオン堂の店主。文芸誌『しししし』編集長。NPO法人ハッピーブックプロジェクト代表理事。著書に『めんどくさい本屋』(本の種出版)、共著に『これからの本屋』(書肆汽水域)、『まだまだ知らない 夢の本屋ガイド』(朝日出版社)、『街灯りとしての本屋』(雷鳥社)など。FM渋谷のラジオ「渋谷で読書会」MC。好きな作家は、J.D.サリンジャー。

田中 佳祐(たなか・ けいすけ)

東京生まれ。ライター。ボードゲームプロデューサー。NPO職員。たくさんの本を読むために、2013年から書店等で読書会を企画。編集に文芸誌『しししし』(双子のライオン堂)、著書に『街灯りとしての本屋』(雷鳥社)がある。出版社「クオン」のWEBページにて、竹田信弥と共に「韓国文学の読書トーク」を連載。好きな作家は、ミゲル・デ・セルバンテス。好きなボードゲームは、アグリコラ。

双子のライオン堂

2003年にインターネット書店として誕生。『ほんとの出合い』『100年残る本と本屋』をモットーに2013年4月、東京都文京区白山にて実店舗をオープン。2015年10月に現在の住所、東京都港区赤坂に移転。小説家をはじめ多彩な専門家による選書や出版業、ラジオ番組の配信など、さまざまな試みを続けている。

店舗住所 〒107-0052 東京都港区赤坂6-5-21

営業時間 水・木・金・土:15:00~21:00 /日・不定期

公式HP https://liondo.jp/

公式Twitter @lionbookstore

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?