大阪市の神社と狛犬 ⑪中央区 ②坐摩神社~陶磁器商業協同組合理事長が奉納した備前焼狛犬~

大阪市中央区の地図と神社

大阪市には、現在24の行政区があります。中央区は、かつての東区と南区が合区となって1989年に発足した新しい区です。大阪市のほぼ中央にあり、上町台地とその西側の地域になります。この区には、大阪府庁などの官公庁街、船場と呼ばれる商業街、ミナミと呼ばれる繁華街などに加えて、大阪城や難波宮跡などの歴史的建造物もあります。

中央区には、生國魂神社行宮を含めて11社の神社があります。さらに、神社ではありませんが、大阪城公園内に明代の中国獅子があります。この12箇所について、順次紹介したいと思います。

2社目は、坐摩神社です。大阪メトロの本町駅から南へ徒歩2~3分のところに鎮座します。

坐摩神社

■所在地 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町4渡辺3号

■主祭神 生井神・福井神・綱長井神・波比祇神・阿須波神

五神を総称して坐摩大神と呼ぶ。

■由緒 創祀には諸説があるが、神功皇后が新羅より帰還の折、淀川南岸の渡辺の地(現在の天満橋の西方)に奉祀されたのが始まりとされる。その後、天正10年(1582)豊臣秀吉の大坂城築城の際に替地を命ぜられ、寛永年間に現在地に遷座した。現在の鎮座地名の「渡辺」はその名残で、全国の渡辺・渡部等の姓の発祥の地になっている。

平安時代の「延喜式」には摂津国西成郡の唯一の大社と記され、住吉大社とともに、摂津国一の宮とされる。

社名の「いかすり」の語源は、土地や居住地を守るという意味の「居所知」が転じたものと言われている。地元では「ざまさん」という愛称で親しまれている。

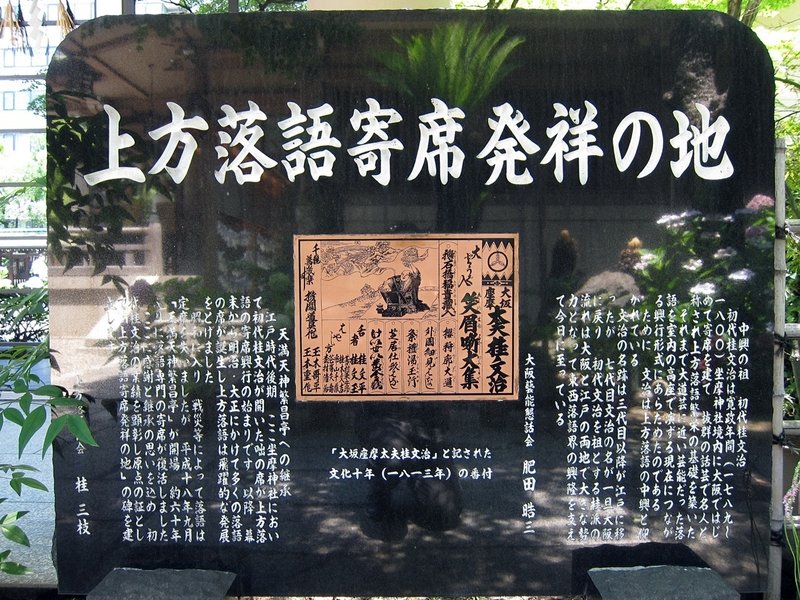

この地は上方落語の寄席が、初代桂文治によって初めて行われた所でもある。

狛犬1

■奉献年 昭和三十四年十一月(1959)

■陶工 不明 奉納者 二代目今井時之助

■材質 備前焼

■設置 正面鳥居内 境内入口

正面の三ツ鳥居をくぐると、すぐ左右に備前焼の狛犬が置かれている。体をまっすぐに伸ばした行儀のよい狛犬である。台座に「奉納 二代目 今井時之助 昭和三十四年十一月」と記されている。大阪府内で見られる備前焼狛犬としては比較的新しいもので、陶工の名前は体部に彫られていない。

坐摩神社は陶磁器と縁が深く、境内には末社の火防陶器神社がある。

江戸時代以来、西横堀の瀬戸物町にはたくさんの瀬戸物問屋があった。この瀬戸物問屋が主体となって、火防の神として信仰された地元の愛宕山将軍地蔵の祭りである地蔵会がとりおこなわれた。この祭りは、明治6年に町内に創祀された火防陶器神社に引き継がれる。

その後、火防陶器神社は、明治41年に坐摩神社境内に移転し、祭りの主体は、その翌年に設立された大阪府陶磁器同業組合が担うことになった。この組合の初代理事長が今井時之助であった。

戦時中には「陶器祭」が中断されることもあったが、戦後になって、大阪府陶磁器商業協同組合が設立され、「せともの祭」が復活する。昭和の最盛期の「せともの祭」では、全国の業者800が西横堀筋に軒を連ね、数十万人の人出があったという。

坐摩神社正面鳥居内に安置されている備前焼狛犬は、「せともの祭」が盛んであったころ、大阪府陶磁器商業協同組合の二代目理事長の今井時之助氏が奉納したものである。

今では「瀬戸物町」という町名は消えてしまったが、「せともの祭」は、7月下旬に火防陶器神社がある坐摩神社境内で開かれている。

狛犬(獅子)2

■奉献年 大正六年九月建之(1917)

■石工 不明 奉納者 南本一 寺島弥兵衛

■材質 石

■設置 境内植え込み内

境内の植込みの中に、一体の大きな狛犬(獅子)が置かれている。台石に彫られた「南本一 寺島弥兵衛 大正六年九月建之」という文字から、大正6年に寺島弥兵衛という人物が奉納したものだとわかる。「南本一」とは、「南本町一丁目」ということだろうか。

顔を斜め上方に向けて威嚇するような表情で、前肢を伏せて構え、後肢を立ててお尻を上げる姿は、他の狛犬には見られない。一対ではないことからも、当初から「獅子」として造られたものだと思われる。

ライオン像

鳥居を潜って境内のすぐ右側には、阿形の備前焼狛犬が置かれていたが、さらにその奥の塀際に、一頭のライオン像がある。かなりリアルな造形だが、なぜここにあるのか、由来はわからない。

摂津名所図会の坐摩神社

「摂津名所図会」は江戸時代の寛政8~10年(1796~98)に刊行された。これを見ると、今から約200年前の坐摩神社の様子がわかる。

正面の鳥居は、現在の三ツ鳥居ではなく、一般的な明神鳥居である。拝殿前には狛犬が安置されている。

坐摩神社の社殿は、昭和11年(1936)に新築されたが、昭和20年(1945)の大阪大空襲で焼失する。現在の社殿は、昭和35年(1960)に鉄筋コンクリート造りで再建されたものである。

上の図は、note 植松清志さんの「大阪都心の社寺めぐり-地域のお宝さがし-14坐摩神社」からお借りしたものです。専門的な立場から、とても詳しく解説してくださっているので、ぜひ参考にしてください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?